ここから本文です。

柏市の学校給食(おいしい給食を届けるための取り組み)

柏市では、心のこもった手作り料理を心がけながら、衛生面や食材の安全対策を徹底し、「安全・安心でおいしい給食」を提供することで、子どもたちの健やかな成長につなげることはもちろん、子どもたちが食の大切さを学び、生きる力と豊かな人間性を育むことを目指しています。

1.学校給食の実施状況

柏市の学校給食は、学校内の調理場(単独調理場)で給食を調理する自校方式と学校給食センター(共同調理場)で調理した給食を配送するセンター方式の2つの方式で実施しています。

単独調理場(自校方式)

- 小学校35校

- 中学校17校

共同調理法(センター方式)

- 小学校7校

- 中学校4校

※令和7年度4月1日時点

※年間の給食回数は、小学校は180回、中学校は176回を目安に学校ごとに設定しています。

2.学校給食の目標

学校給食は、単に栄養バランスのとれた食事を提供することだけが目的ではありません。子どもたちが食の大切さや楽しさを感じたり、食べ物や家族・地域への感謝の心を育てられるように、食事の準備から片付けまでの給食指導を通して多様な学びができるような工夫をしています。

例えば、「今日の献立には、地元農家の〇〇さんが育てた『かぶ』を使っています」といった地産地消を推進したり、地域の伝統的な料理を取り入れたりしています。また、日常の給食とは異なる特別感を演出したバイキング給食を実施し、子どもたちの食への関心を高め、「料理の組み合せや食べられる量を自分で考え、選んで食べる力」を育てたりしています。

柏市では、学校給食法に定める7つの目標を達成するため、柏市における学校給食の目標と基本方針を定めて学校給食を実施しています。

学校給食の目標

安全・安心でおいしい給食を将来にわたり提供し、子どもの健やかな成長につなげる

基本方針

- 安全・安心な給食を提供する

- 栄養バランスのとれたおいしい給食を提供する

- 食物アレルギーに対応した給食を提供する

- 食育を推進する

- 将来にわたり安定的な給食提供体制を構築する

学校給食法に定める7つの目標

学校給食法(第2条)には、次のような目標が定められています。

学校給食法(学校給食の目標)第2条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。

(経費の負担)第11条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるもの(学校給食に従事する職員に要する給与その他の人件費、学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費)は、義務教育諸学校の設置者の負担とする。 2前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16六条に規定する保護者の負担とする。

学校給食法施行令(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)第2条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第11条第1項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。

|

学校給食の7つの目標

- 適切な栄養摂取

健康の保持増進を図る - 望ましい食習慣

食事について正しい理解を深め、健全な食生活のための判断力を培う - 明るい社交性

社交性を養い、学校生活を豊かにする - 生命・自然の尊重

生命・自然を尊重する精神と環境保全に努める態度を養う - 食に関わる人々への感謝

勤労を重んじる態度を養う - 伝統的な食文化

各地域の優れた食文化についての理解を深める - 食料の生産、流通、消費

食料の生産、流通などについて正しい理解に導く

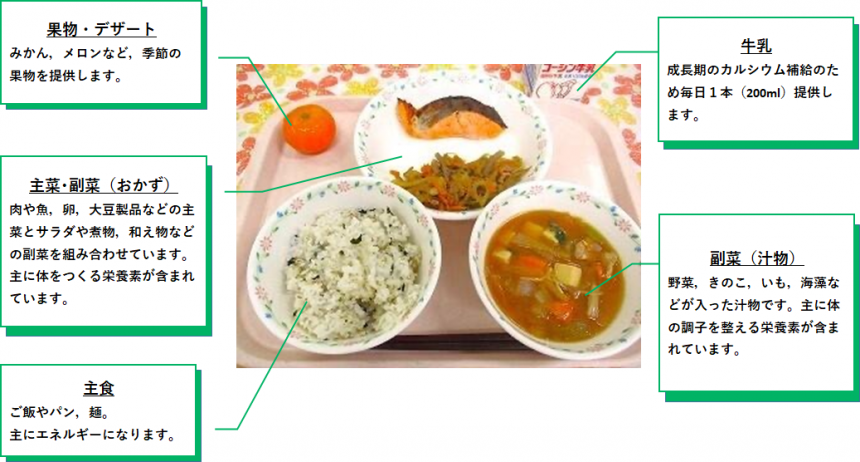

3.給食の献立

児童生徒が毎日食べている給食の献立は、「学校給食摂取基準」に基づき、学校や給食センターの栄養教諭や栄養士が、季節感のある食材や日本の伝統的な料理などを取り入れながら、成長期の子どもの発育に必要な栄養や食品構成を考えて作成しています。

- 炭水化物、脂質、たんぱく質、ビタミン、鉄、カルシウムなどの栄養素が、バランス良くとれるように工夫しています。

- 味付けは薄味を基本とし、味にメリハリを付けるように心がけています。

- 1週間に米飯献立を3~4回、パン献立を1回、その他に麺類の献立も提供しています。

- 和食・洋食・中華等など、バラエティに富んだ献立を組み合わせています。

- 牛乳は毎日提供しています。

- 素材の持ち味を生かし、できる限り手作り料理を心がけています。

- だしは、昆布や削り節などでとり、自然の味を伝えています。

- 小麦粉とバターを炒めて、カレーやシチューのルウを作っています。

- 季節感を得られるように、旬の食材や行事食を取り入れています。

- 地場産物を積極的に活用し、食を通じて地域の良さを理解することに役立てています。

- 各地の郷土料理を提供し、日本の伝統や食文化(和食)を伝えています。

学校給食摂取基準の内容は、下記のリンクをご参照ください。

給食の内容

和食、洋食、中華など、バラエティに富んだ献立を心がけています。

献立紹介

各学校で実施しているバイキング給食や行事食などを紹介します。

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

各学校の献立

各学校で提供した献立を紹介します。

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

給食レシピ

学校給食で提供しているレシピを紹介します。

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

給食ができるまで

安全・安心でおいしい給食を届けるための取組を紹介します。

4.給食の調理

衛生面に注意しながら、茹でる、炒める、煮る、焼く、揚げるなどの調理をします。

5.配缶・配膳

出来上がった料理をクラスごとに量を計り、食缶に分け、ワゴンホールなどに運びます。

6.給食の時間

給食当番がワゴンホールなどから教室に給食を運び、盛り付けます。

7.後片付け

給食を食べ終わったら、食器を片付けます。

8.洗浄

使った食器や食缶などをきれいに洗います。

9.清掃

次の日に備えて、食器や食缶、調理器具などを消毒して保管します。

検食

給食時間の30分前までに、校長先生が検食を行い、給食に異常がないか確認しています。

毎日の検食では、異物の混入がないか、加熱などが適切に行われているか、異味・異臭などの異常がないか、一食分の量が適当か、味付けが適切かといったことなどをチェックしています。

給食を作る機械たち

学校給食は、限られた時間で大量の食事を調理するため、家庭では見ることができない調理機器を使っています。

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

4.地産地消の取り組み

地産地消とは、地元で採れた食材を地元で消費する取り組みです。

安全・安心、新鮮でおいしい千葉県産の農林水産物を学校給食に取り入れることで、次世代の子どもたちの正しい食に関する知識や理解を深めようとするものです。

このため、柏市産、千葉県産の食材を使用した給食を通して子どもたちが農業への関心を持ち、郷土意識を高め、生産者への感謝の気持ちを育むことを目的として地産地消の取り組みを進めています。柏市は、かぶ、ねぎ、ほうれん草が全国有数の産地です。これらをはじめとした地元産野菜の使用を進めています。

給食では、米は可能な限り柏市産米を使用しています。

【献立】千産千消デー

千葉県では、旬の食材が豊富に出回る11月を食育月間としています。

学校給食では、地場産物の活用や郷土料理などの地域の食文化への理解を促進するため、「千産千消デー」を設定し、千葉県や柏市の地場産物を取り入れた献立を実施しています。

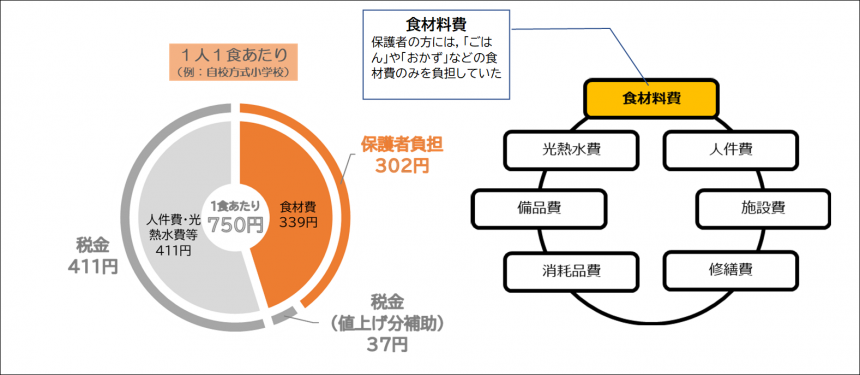

5.給食費

学校給食の実施に必要な経費は、学校給食法の規定により、施設設備費、修繕費、学校給食に従事する職員の人件費を学校の設置者(市)の負担とし、それ以外の経費を学校給食費として保護者が負担することになっています。

柏市では、ごはん・おかず・牛乳などの食材料費のみを学校給食費として保護者の方に負担していただいています。

1食あたりの給食費は「学校給食費」(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

就学援助制度

柏市では、市立小中学校に就学するお子さんが安心して教育を受けられるように経済的理由でお困りのご家庭に対し、お子さんの学用品費や給食費などを援助する就学援助制度を設けています。

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

特別支援教育就学奨励費制度

柏市では、市立小中学校の特別支援学級に在籍するお子さんを主な対象として、その保護者の就学にかかる経済的負担を軽減するため、お子さんの学校給食費や学用品費などの一部を援助しています。

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

第3子以降の学校給食費無償化

柏市では、市立小中学校に通う第3子以降のお子さんの学校給食費を無償化しています。

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

6.給食調理業務委託

給食調理業務は、中学校給食を開始した平成5(1993)年度から民間委託を導入し、現在は全ての調理場が民間委託となっています。

7.食物アレルギー対応

柏市では、すべての児童生徒に、より安全で楽しい給食の時間を提供するため、学校における食物アレルギー対応の具体的な取組などを示した「柏市学校給食における食物アレルギー対応の手引き」を作成しています。

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

8.食育の取り組み

子どもの食育は、将来の食習慣や人間形成に大きく影響します。子どもたちにとって身近で直に触れることができる学校給食を生かし、「食」に関する知識と「食」を選択する力を身につけ、実践できるようにすることを目指しています。

柏市では、次の基本理念と3つの基本目標を定めて学校における食育を推進しています。

《基本理念》

食の大切さを学び、生きる力と豊かな人間性を育む

《基本方針》

1.食べる力を育む

適正体重の理解、成長期に必要な栄養や正しい食事のとり方など、健全な食生活の実践に向けた取組を推進します。

2.豊かな心を育む

共食の楽しさや大切さ、食事の作法やマナー、食料の生産から消費までの「食」の循環についての理解を深める取組を推進します。

3.郷土愛を育む

日本の食文化を守り伝えます。地場産物の良さを知り、味わうことを通して、地域への興味・関心を高め、愛着と誇りを育てる取組を推進します。

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

9.学校給食運営協議会

学校給食のより一層の充実を図るため、学校、PTA、教育委員会の関係者を構成員とする学校給食運営協議会を設置しています。会議でいただいた意見などをもとに、学校給食を充実させていきます。

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

10.その他の取り組み

お問い合わせ先