トップ > 文化・スポーツ・観光 > 歴史・文化・芸術 > 歴史・文化財 > 柏市歴史デジタルミュージアム > 歴史発見「かしわ・その時」 > 第八回 かしわ・その時「天慶3年2月14日、東国の風雲児 平将門死す~柏に生きる将門伝説を追って~

更新日令和3(2021)年2月26日

ページID2936

ここから本文です。

第八回 かしわ・その時「天慶3年2月14日、東国の風雲児 平将門死す~柏に生きる将門伝説を追って~

第八回 かしわ・その時「天慶3年2月14日、東国の風雲児 平将門死す~柏に生きる将門伝説を追って~」

a

(JPG:186KB)

(JPG:186KB)

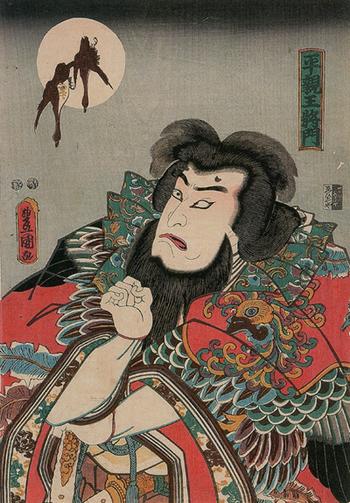

錦絵「平親王将門」歌川豊国画 提供:坂東市

今回の「かしわ・その時」は、今から1072年前の天慶3年(940)2月14日、平将門(たいらのまさかど ?~940)が戦死した日としました。

京の朝廷に反乱を起こした平将門は関東地方を中心に、千年以上経た今でも根強い人気を持つ武将です。この柏市内でも神社の祭神として祭られるなど、将門にまつわる伝承は多く、「庶民の味方・ふるさとの英雄」として人々の心の中に生き続けてきました。

「第八回かしわ・その時」では、市内に残る将門伝説や信仰を紹介しながら、その成立と人気の謎に迫ります。

(平成24年2月22日掲載)

平将門―清盛・頼朝に先駆けた関東の英雄―

七人影武者将門像掛軸 提供:神田神社

平将門は平安時代中期の武将。一族の領地争いから国府焼き討ちに発展、やがて関東を席巻して新皇(しんのう)を名乗り、京の朝廷をまねて文武百官を任命、王城建設を議すに至ります。しかし従兄弟である平貞盛(生没年不詳)と藤原秀郷(生没年不詳)の連合軍と幸嶋郡北山(さしまぐんきたやま・現茨城県坂東市付近)の合戦に敗れ、天慶3年(940)2月14日志半ばに戦死します。

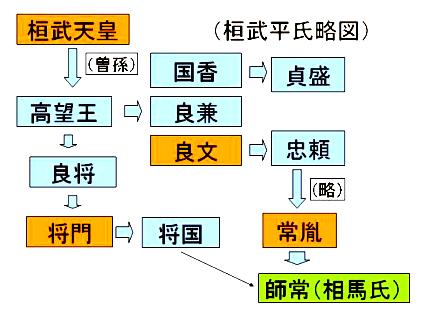

将門の祖父、高望王(たかもちおう、生没年不詳)は、桓武天皇の曾孫にあたり、臣籍に降下して平(たいら)の姓を賜ります。寛平元年(889)のことで、後に平清盛(1118~81)らが活躍する桓武平氏がここに誕生します。当時は藤原氏が朝廷の高位高官を独占し、皇族といえども官職に就くことは容易ではありませんでした。高望は、いまだ未開の土地が広がっていた東国に平氏一門の未来を賭け、上総国の太守(たいしゅ)となって任国に下ったのです。かれの子供たち、国香(くにか、?~935)や良兼(よしかね、?~939))も常陸国・下総国の要職に就き土着していきました。

将門の父、良将(生没年不詳:良持ともある)は鎮守府将軍に任じられるほど、武勇に優れた武将でしたが、子供たちが一人前になる前に早世してしまいます。この良将の遺領をめぐる一族の争いが「平将門の乱」の発端になったといわれています。

乱の経緯や背景は、事件後あまり時をおかずに書かれたといわれる『将門記(しょうもんき)』で知ることが出来ます。また、『九条殿記(くじょうどのき)』や『扶桑略記(ふそうりゃくき)』といった朝廷側の記録にも記述が見られ、ほぼ同時期の天慶2年(939)に西国で起きた「藤原純友の乱」とともに、京の都を震撼させた大きな事件であったことが読み取れます。

貴族たちが、華やかな王朝文化を謳歌していた頃、武士や農民を従えて坂東8カ国の独立を目指して戦った男、平将門。その想いは坂東武者に受け継がれ、250年の時を経て、源頼朝(1147~99)による鎌倉幕府の成立となって結実するのです。

将門伝説と相馬氏

朝廷や公家から見ると大悪人の代名詞のような平将門ですが、武士たちにとっては武家社会への扉に手をかけた先駆者であり、崇拝すべき対象でした。

朝廷や公家から見ると大悪人の代名詞のような平将門ですが、武士たちにとっては武家社会への扉に手をかけた先駆者であり、崇拝すべき対象でした。

特に将門の正当な後継者として名乗りを上げたのが、平氏の流れを汲む千葉氏とその支族である相馬氏です。

中世の柏市を含む旧相馬郡(現在の千葉県北部から茨城県南部)を支配した相馬氏は、将門の子孫であるという伝承はよく知られていますが、そのもとになったのは将門が相馬郡に都を建設したという伝承です。

『将門記』には、「将門が下総国の亭南(ていなん・比定地については諸説あり)に王城を建設した」とする記述があります。その後に編さんされた『保元物語(ほうげんものがたり)』・『神皇正統記(じんのうしょうとうき)』・『太平記(たいへいき)』などでは「将門が下総国相馬郡に都を建設し、自ら平親王(へいしんのう)と名のった」と記述され、「下総国の亭南」がいつのまにか「下総国相馬郡」に変わっています。このような相馬郡と将門との関係は、相馬郡を支配した相馬氏と将門との関係に発展していきます。

相馬氏の初代相馬師常(もろつね・1143~1205)は千葉常胤(ちばつねたね 1118~1201)の二男です。この相馬家の本家である千葉氏と将門との結びつきでは、『源平闘諍録(げんぺいとうじょうろく)』のなかで千葉氏の先祖である平良文(たいらのよしぶみ)が、甥である将門の養子になったと記述されているのです。その後、千葉氏の一族として相馬御厨(そうまのみくりや・前述の相馬郡とほぼ同じ範囲と推定)を支配した相馬氏が誕生し、将門の子孫としての相馬氏という位置づけが完成します。

その一方で、将門の直系の子孫が相馬氏であるという伝承も存在しました。将門の死後、その子孫は逃れて常陸国信太郡(しだぐん・茨城県土浦市周辺)に移り信太氏を名のりますが、その後、相馬郡にもどって相馬氏を名のります。ところが、数代か後の相馬師国(もろくに)に後継ぎが無かったため、千葉常胤の二男師常を養子に迎えたというものです。

この内容は、中世に生まれた「幸若舞(こうわかまい)」の一つで、将門の孫である文国と姉千手姫(せんじゅひめ)の貴種流離譚(きしゅりゅうりたん)である『信太』にもみられます。中世、下総国相馬郡を支配した相馬氏は、鎌倉時代末期、その一部が陸奥国行方郡(なめかたぐん・福島県南相馬市)に移住し、下総相馬氏と奥州相馬氏に分かれます。

将門の子孫が相馬氏であるという伝承は、江戸時代の少し前には下総相馬氏に存在していたようです。元和8年(1622)の「御家伝書」には、将門が関東地方を占領して相馬郡に都を建てたこと、将門が戦死した後、その子孫が相馬師常を養子に迎えたことなどが記載されていました。

相馬野馬追い 提供:相馬市

こうして成立した伝承が下総相馬氏に取り込まれ、将門の子孫と称するばかりか、福島県南相馬市や相馬市で行われる相馬野馬追いもまた将門以来の行事と位置づけられていくのです。

ふるさと・かしわの将門伝承

柏市域は古代から大部分が相馬郡に属し、中世には相馬氏が支配した地でもありますので、旧沼南町の布瀬(ふぜ)・岩井・藤ヶ谷・大井のほか、布施(ふせ)・花野井・松ヶ崎など市内各所に将門伝説が数多く残っています。

各地に残る伝説を紹介してみましょう。

布瀬

高野館(こうややかた)

俗称、高野御殿と呼ばれ、地元では将門の館跡と伝えられてきました。この遺構は室町時代に築かれた柏市域でも最大級の城郭と推定されています。

(JPG:75KB)

(JPG:75KB)

江口家の氏神「将門親王」

親王将門宮

布瀬地区の江口家は農業や医業に携った旧家で、将門明神を氏神としています。明和元年(1764)、結縁寺(現印西市)の弘慶(こうけい)和尚によって勧請(かんじょう)されました。

岩井

(JPG:71KB)

(JPG:71KB)

神社では将門グッズも販売している

将門神社

将門を祭神とする神社。流れ造りの小型の宮殿ですが、全体に彫りの深い彫刻で飾られ、「放れ駒」など将門ゆかりの図柄も見られます。社殿の中には7枚の棟札が納められており、正徳4年(1714)に拝殿が建設されるなど、この頃から急速に社域が整備されていったことが記録されています。

地蔵尊縁起

将門神社に隣接する龍光院には、将門の娘如蔵尼(にょぞうに)が父の菩提を弔ったという地蔵菩薩が祀られています。その縁起については安永3年(1774)に彫られた版木によって知ることができます。また、岩井村では将門信仰が残るだけでなく、将門を裏切った愛妾桔梗御前(ききょうごぜん)を疎んで桔梗を植えず、また将門の調伏(ちょうぶく)を祈った成田山には詣でないという風習もあります。

藤ヶ谷

(JPG:83KB)

(JPG:83KB)

持法院の田中住職と相馬氏の不動明王像

不動明王と将門の供養塔

現在、柏市内で相馬姓が一番多いのはこの藤ヶ谷地区です。他の地区にも見られるように成田山の不動尊には参拝せず、自分たちの不動明王を信仰してきました。毎年、13軒ほどで将門の命日とされる2月14日と初不動に近い日を選び、相馬氏ゆかりの持法院で供養会をおこなっています。近年、境内に供養塔も造立されました。

大井

(JPG:156KB)

(JPG:156KB)

車の前五輪塔

車の前五輪塔(くるまのまえごりんとう)

大井地区には「車の前五輪塔」と呼ばれる、柏市周辺では最大の五輪塔が造立されています。伝承では平将門が戦死したのち、愛妾の「車の前」がこの地に隠れ、尼となって妙見堂を建てて将門の菩提を弔ったとされます。お堂はすでに古くから失われていますが、井堀地(いぼろち)の人びとは将門の縁日とされる2月21日には、「妙見講」のお篭りを行ってきました。

五輪塔の全高は160センチメートル、年記などはみられませんが、将門を祖と仰ぐ下総相馬氏一族の墓塔として、南北朝から室町初期ごろに造立されたのではないかと考えられます。

(JPG:149KB)

(JPG:149KB)

福満寺 鏡の井戸

鏡の井戸

福満寺の境内には、「車の前」が顔を映したという「鏡の井戸」も現存しています。

坂巻若狭守(さかまきわかさのかみ)

福満寺の聖観音像は将門の重臣、坂巻若狭守の守本尊とされ、近くの塚は「若狭塚」と呼ばれています。

布施

(JPG:92KB)

(JPG:92KB)

布施弁天の将門絵馬

弁天絵馬と紅龍伝説

東海寺の伝承によれば、将門は布施弁天の岩窟に住む紅龍と良将との間に生まれたとされ、宝永5年(1708)3月に秀調(しゅうちょう)和尚によって書かれた『大弁財天由来記』にも将門関係の記事が詳しく記述されています。布施村から「七里の渡し」を隔てた守谷(茨城県守谷市)は相馬氏の一族が本拠とした場所であり、これに関連するものかもしれません。

この絵馬は将門が弁天様に戦勝を祈願しているところです。武将は着物の図柄から後北条氏とする説もありますが、東海寺では将門と伝えられています。

花野井

(JPG:175KB)

(JPG:175KB)

河鍋暁斎の将門甲冑図 提供:船橋市西図書館

将門の甲冑

幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師、河鍋暁斎(かわなべぎょうさい、1831~89)は、花野井の古寺を訪れ、寺宝として伝わっていた将門の甲冑を描いています。暁斎の優れた写生力を示すものですが、現在、現物は確認されていません。

松ヶ崎

(JPG:17KB)

(JPG:17KB)

将門・秀郷合戦絵馬 原資料は焼失

松ヶ崎不動尊の将門合戦絵馬

松ヶ崎城跡の台地南側の中段に、かつて不動明王を祀るお堂が建っていました。この付近は葛飾・相馬・印旛の郡境が接しており、「三郡境の不動様」として人々の信仰を集め、堂内には数多くの絵馬が奉納されていました。この「将門合戦絵馬」もその内の一枚で、右手の槍を突いている武者が、将門を討ち取ったとされる藤原秀郷(「下がり藤」は秀郷の家紋)です。残念ながらこの不動堂は、近年火災によって焼失し、絵馬も失われてしまいました。

相馬郡大井郷と大井津

(JPG:111KB)倭名類聚抄 「柏市史原始古代中世編」より

(JPG:111KB)倭名類聚抄 「柏市史原始古代中世編」より

(JPG:117KB)大井東山遺跡から出土した奈良三彩の小壷

(JPG:117KB)大井東山遺跡から出土した奈良三彩の小壷

将門の事件を描いた『将門記』には、将門が「下総国の亭南(ていなん)」に「王城」を建設したこと、大井津を京の大津になぞらえられたことが記載されていますが、この大井津は市内の大井ではないか、と考えられています。

将門の乱が起こった平安時代の中ごろに編さんされた『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』によれば、このころ相馬郡には、大井・相馬・布佐・小溝・意部(おふ)・余戸(あまりべ)の六郷があり、柏市の大井地区はこの中の大井郷のあった場所とされています。

地区内の大井東山遺跡からは多くの住居址や寺跡が確認され、特異な遺物としては奈良三彩釉陶器(ならさんさいゆうとうき)の小壷も出土しています。三彩陶器は、奈良平城京や国府などの役所跡や寺院跡から発見されることが多く、庶民の生活用具ではありません。

奈良正倉院の宝物からも、大井郷の名を確認することができます。「天平17年(745)に相馬郡大井郷の矢作部麻呂が麻布一反を納めた」と布袋に墨書きがあり、この頃の大井郷には矢作部(やはぎべ)を姓とする人々が住んでいました。

手賀沼南岸には幾筋もの谷津が複雑に入りこみ、中世以前から村や水田が発達していたと考えられますが、中でも大津川は最大級の谷津であり、これに臨む大井は交通の要衝として、重要な役割を果たしていたと考えらてれます。

ちなみに大津川という名称は近代に付けられたと考えられ、「大津ケ丘団地」もこの将門伝承によって名付けられました。

将門伝説の広がりー三大怨霊のひとりとしてー

平将門に関する伝説は、関東地方を中心に全国で1500以上に及ぶといわれています。「庶民の味方」・「朝廷への反逆者」そして「恐るべき怨霊」。時代によって様々な評価を受けながら、将門伝説は伝えられてきました。そのうちのいくつかを紹介します。

神田明神

(JPG:175KB)

(JPG:175KB)

神田明神の山門

江戸時代、神田明神(東京都千代田区)は庶民に人気のあった平将門を祭る神社、江戸の惣鎮守として大いに栄えました。ところが明治時代になると、天皇に弓を引いた逆賊を祭る神社として新政府から敵視され、祭神から除くように圧力を受けたりもしました。しかし、氏子たちの努力により受難の時期を乗り越えた神田明神は、祭礼の多くの人々が集まる名社として今日に至っています。

将門塚

(JPG:158KB)

(JPG:158KB)

大手町の将門塚

菅原道真(すがわらのみちざね・845~903)や崇徳上皇(すとくじょうこう・1119~64)とともに、将門が祟り神として恐れ敬われるようになったのは、この将門塚(首塚・東京都千代田区))に大きく由来します。大正から戦後にかけてここを整地して建物を建てようとしたところ、不審な事故によって死者が続出し、将門の祟りではないかと騒がれたのです。大手町のビルに挟まれた将門塚には、今でもお線香やお花を手向ける人が絶えません。

国王神社

(JPG:281KB)

(JPG:281KB)

平将門像 提供:国王神社

茨城県坂東市の国王神社は、平将門最期の地とされる「石井の営所」の近くに鎮座し、平将門を祭神とする神社です。将門の娘如蔵尼が、この地に庵を建てたのが始まりとされ、父の供養のために刻んだ「平将門像」(茨城県指定文化財)を御神体としています。

山川不動

(JPG:126KB)

(JPG:126KB)

山川不動尊本堂

茨城県結城市にある大栄寺は「山川のお不動さん」として近郷近在の人々から信仰を集めてきました。この不動明王像には、将門が京都から持ち帰り、守り本尊にしたという伝承が残っており、毎月28日の縁日には大勢の参拝者で賑わいます。

おわりに

平清盛の太政大臣就任(仁安2年・1167)や、源頼朝の征夷大将軍就任(建久3年・1192)より、200年以上も前に登場した平将門。彼の戦いは古代律令国家を解体し、封建国家を目指すにはあまりにも未熟なものでしたが、来るべき武家政権の誕生を予見させ、中世へと歴史が動く第一歩となるものでした。そして、今なお語り継がれる伝説や信仰は、重い年貢に苦しめられてきた農民たちが、「権力者へ反旗を掲げた庶民の味方」という将門像つくり上げ、千年以上にわたって持ち続けてきたことを示しているのです。

参考文献

- 岡田清一「将門伝承と相馬氏」(千葉県立中央博物館『研究報告』 人文科学第四巻第一号、1995)

- 岡田清一「将門伝承の成立と展開」(東北学院大学中世史研究会 『六軒丁中世史研究』第五号、1997)

- 岡田清一「将門伝承の伝播ー下総相馬氏から奥州相馬氏へー」(『沼南町史研究』第七号、2003)

- 村上春樹『平将門伝説』(汲古書院、2001)

- 村上春樹『平将門伝説ハンドブック』(公孫樹舎、2005)

- 「英雄・怨霊 平将門~史実と伝説の系譜~」(千葉県立大利根博物館・千葉県立関宿城博物館 共同企画展 展示図録、2003)

歴史発見「かしわ・その時」シリーズ

歴史発見「かしわ・その時」は、毎回、その時々に起きた柏市にとって歴史的な出来事を通して市民の皆様方に地域の歴史を紹介していくコーナーです。

| タイトル | 概要 |

|---|---|

| 柏競馬場は当時、東洋一の威容を誇り、「柏を関東の宝塚に」というまちおこし計画の中核をなす施設で、昭和8年7月20日の競馬場駅の開設はこれを象徴する出来事でした。 | |

|

日本側に返還された米軍の柏通信所を通して、十余二地区の成り立ちと「柏の葉」開発の歴史を紹介します。 |

|

| 猛威を振るったカスリーン台風をテーマに、利根川や手賀沼のほとりに暮らした人々と、水魔との苦闘の歴史を紹介します。 | |

| 第一回国勢調査をテーマに、このときの調査データや市内の資料を紹介しながら、近代化の中で農村から商都へと劇的に変貌をとげた柏の姿を追います。 | |

| 町村合併から市制施行をテーマに、当時の懐かしい写真や資料とともに、中核市へと劇的に変貌をとげた柏の原点を紹介します。 | |

| 江戸築城で知られる太田道灌と、下総の千葉孝胤が戦った酒井根原の合戦をテーマとして、数少ない当時の古文書史料を手がかりに、謎に包まれた柏の中世を考えます。 | |

|

今から63年前、激動の大正・昭和期に活躍した政治家牧野伸顕が十余二で死去しました。牧野伸顕邸を中心に、鈴木貫太郎・吉田茂らと繰り広げた知られざる終戦への歴史に迫ります。 |

|

| 第八回 「天慶3年2月14日 東国の風雲児 平将門死す~柏に生きる将門伝説を追って~」 |

京の朝廷に反乱を起こした平将門は関東地方を中心に、千年以上経た今でも根強い人気を持つ武将です。市内に残る将門伝説や信仰を紹介しながら、その成立と人気の謎に迫ります。 |

掲載しているすべての画像・資料は、無断での複製・転載を禁止します。

資料や写真をご提供いただいた方々の敬称は略させていただいております。

お問い合わせ先