トップ > 文化・スポーツ・観光 > 歴史・文化・芸術 > 歴史・文化財 > 柏市歴史デジタルミュージアム > 歴史発見「かしわ・その時」 > 第二回 かしわ・その時「昭和54年8月14日~米軍通信所が返還された日~」

更新日令和3(2021)年2月26日

ページID2930

ここから本文です。

第二回 かしわ・その時「昭和54年8月14日~米軍通信所が返還された日~」

第二回 かしわ・その時「昭和54年8月14日~米軍通信所が返還された日~」

今回の「かしわ・その時」は、米軍の柏通信所(キャンプ・トムリンソン)が日本側に全面返還された昭和54年8月14日(1979)としました。

この広大な188ヘクタールの跡地には、県立柏の葉公園はじめ、最先端の研究教育施設が建設され、つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅の周辺地区の再開発も進むなど、柏の新しい顔「柏の葉地区」として大きく変貌しています。

柏の葉公園のようす(提供:広報広聴課)

東京大学柏キャンパスのようす(提供:広報広聴課)

江戸時代、この十余二(とよふた)一帯には徳川幕府の小金牧が広がっていましたが、明治維新後、新政府の江戸窮民対策の名のもとに牧の開墾が実施されました。十余二という村名は12番目に拓かれたことに由来しています。昭和初期には日本陸軍によって柏飛行場が建設され、首都東京の防衛に重要な役割を果たしました。終戦後の一時期、引揚者の入植地となりますが、米軍に接収され通信所となっていたのです。

小金牧と開墾

柏市域は、江戸時代、徳川幕府の御用牧である小金牧の一部でした。小金牧は佐倉牧とともに下総台地に連なる牧の総称で、さらに上野牧・中野牧など5牧に分かれ、十余二は高田台牧に入っていました。小金牧には2千頭の野生馬が生息していましたが、この牧場を舞台に繰り広げられたのが徳川将軍の鹿狩(ししがり・写真参照)です。獲物にはオオカミの記録も確認されており、江戸からわずか30キロ圏内に、鹿や猪・兎・狸などが駆け回る豊かな自然が残っていたのです。

鹿狩絵図(部分)(大久保忠寛家)

幕府崩壊後、大量に発生した江戸窮民の対策に苦慮した明治政府は、小金牧の開墾を実施します。もともと水利に難のあった牧場の開墾は困難を極め、所有権を巡って裁判も発生します。十余二周辺にはこうした歴史を記す石碑も多く立てられ、農民たちの苦難を物語っています。

首都防空の東の拠点「柏飛行場」

第一次大戦は航空機など兵器の大いなる発達をもたらし、欧米の軍事先進国は、航空機の開発と飛行部隊の創設・組織化を進めます。日本でも昭和期に入ると、「国土防空」特に「首都防空」の緊要性が説かれるようになり、東京周辺への防空飛行場の設置が議論されるようになりました。

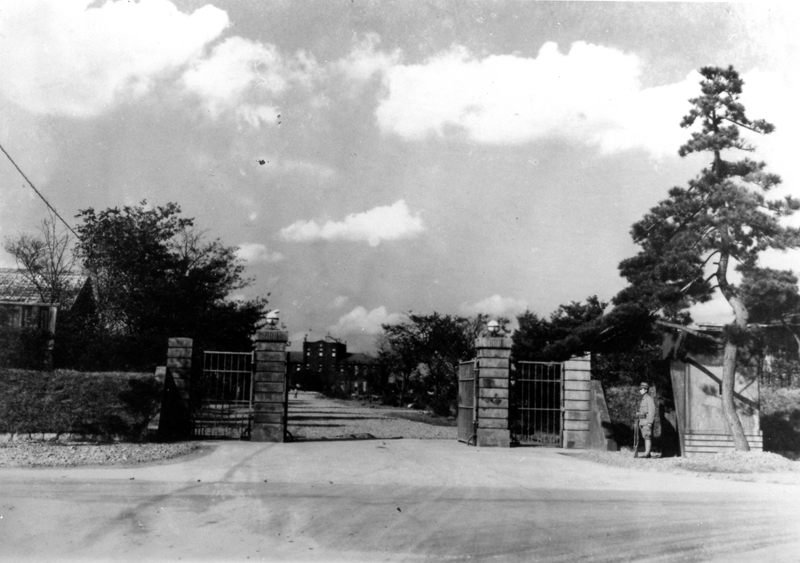

飛行場建設を急ぐ陸軍が目を付けたのが、畑地が大半を占める千葉県の東葛地域で、昭和12年(1937)6月、田中村(柏市)十余二に新飛行場を建設する旨を決定します。昭和13年に完成した陸軍の柏飛行場(写真参照;東部105部隊正門と配備された二式戦闘機「鍾馗・しょうき」)は、首都東京を守る東の拠点・第一線の航空基地となり、戦争末期には疾風(はやて)などの新鋭機が「B29」を迎え撃つために飛び立ちました。

東部105部隊正門(昭和17~18年頃)

(提供:藤武信夫)

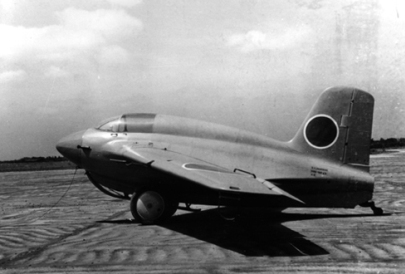

二式戦闘機「鍾馗(しょうき)」(昭和19年)

(提供:佐藤克一郎)

日本初のロケット戦闘機「秋水・しゅうすい」の配備計画が、進められたのもこの頃です。日本の制空権を握り、本土を襲った爆撃機は「超空の要塞」と呼ばれた「B29」。ターボチャージャーを装備した「B29」は、高度1万メートルを時速570キロメートルで飛行することができる新鋭機でした。

当時の日本の戦闘機は、1万メートルまでの上昇に40分ほどかかり、高高度における速度・安定性などの問題から、「B29」に対抗することは出来ませんでした。「B29」の爆撃によって日本中の主な都市は甚大な被害を受け、焦土の中で多くの人々が尊い命を落としていったのです。

「B29」に対抗するため、日本軍が総力を挙げて開発したのがロケット戦闘機「秋水」でした。その性能は高度1万メートルに達するのに3分半、最高時速770キロメートルで飛行することができ、両翼の30ミリ機関砲で「B29」を撃墜する作戦でした。

柏飛行場は藤ヶ谷(柏市、鎌ヶ谷市)、成増(東京都板橋区)、谷田部(茨城県つくば市)、厚木(神奈川県厚木市)の四飛行場とともに、秋水の基地に指定されましたが、実際に柏の空を飛ぶことはありませんでした。

(栗田尚弥『歴史ガイドかしわ』P200「かしわの軍事基地」)(栗田尚弥 『柏市史 近代編』P800「軍郷化する柏」)

秋水軽滑空機「秋草MXY8」 昭和20年7月木村秀政 撮影

(提供:「秋水会」代表 松本俊三郎、西東京ITサービス 柴田一哉)

秋水の前で 昭和20年7月

(提供:百瀬博明)

戦後の入植と米軍の接収

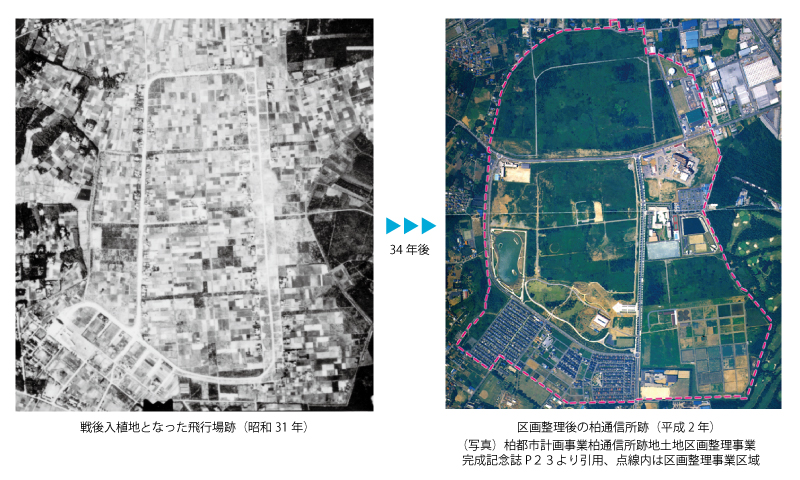

昭和20年(1945)の敗戦とともに、十余二の旧陸軍柏飛行場は、食糧増産のための緊急開拓地となり、引揚者や旧軍人ら約140人が入植。地味や水利の良くない土地に陸稲・小麦、甘藷、落花生など限られた作物を作りつつ、農地へと転換させていきました。(写真参照)

開拓地での営農のようす(昭和32年)

(提供:田村雄二)

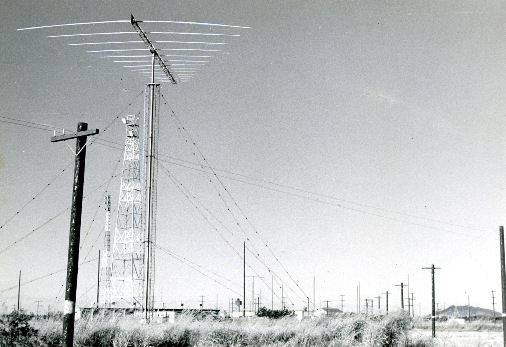

ところが、25年朝鮮戦争が勃発すると開拓地は米軍の通信所用地として使用されることになり、昭和30年に柏通信所が開設されました。

米軍使用当時の柏通信所

(提供:関浦信一)

ただし、土地の所有権はあくまで農民にあり、日本政府がそれを賃借して米軍に提供するというもので、建設の条件として基地内での農耕や居住の自由が認められたため、基地と地元農民が同居する形になりました。しかし38年、基地拡充のための国家買収問題が起こり、農業を続けることへの不安から多数の農民が土地を手放し、その結果開拓部落はほぼ消滅、大部分が国有地となりました。

そのわずか10年後、米軍基地の整理統合計画が持ち上がり、柏をはじめ地元の熱心な返還運動の結果、54年には全面的に返還されることになりました。

(小林康達『歴史ガイドかしわ』P58「米軍通信所跡~柏の葉地区の生い立ち」)

柏通信所の返還式典(昭和54年8月14日)

(提供:広報広聴課)

柏の葉~跡地区画整理事業~

政府はその跡地利用について、三分割有償方式(予測できない将来の需要を考えて三分一を留保地とし、国の利用地三分の一、地元利用地三分の一に三分割。地元分は国が時価で売却するという方式)を打ち出し、これをうけて県と地元市町による米空軍柏通信所跡地利用促進協議会は「緑を生かした土地利用」などの基本方針を作成し、59年から柏都市計画事業柏通信所跡地土地区画整理事業が始まり、平成2年に完成しました。地域名は公募の結果、柏の葉と命名され、さらに町名も柏の葉一~六丁目となりました。

現在、188ヘクタールの跡地は、整然たる街区に分割され、国の施設として国立がんセンター東病院、税関研修所、科学警察研究所、千葉大学環境健康都市園芸フィールド科学教育研究センターほか、地元施設は45ヘクタールの県立柏の葉公園はじめ、県立柏の葉高校、柏市立十余二小学校、さわやかちば県民プラザなど。柏の葉一丁目から三丁目は主に住宅専用地域。また留保地には、東京大学柏キャンパスとして宇宙線研究所はじめ最先端の研究教育施設が並んでいます。なお、最寄りのつくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅の開業に伴い、駅周辺地区の再開発も始まっており、新たな展開として、「スマートシティ」、「健康長寿都市」、「新産業創造都市」を目指して街づくりが進行しています。

(小林康達『歴史ガイドかしわ』P58「米軍通信所跡~柏の葉地区の生い立ち」)

参考文献:柏の葉 柏都市計画事業柏通信所跡地土地区画整理事業完成記念誌(千葉県東葛飾都市計画事務所、平成2年11月27日発行)

柏の葉キャンパス駅のようす(提供:広報広聴課)

歴史発見「かしわ・その時」シリーズ

歴史発見「かしわ・その時」は、毎回、その時々に起きた柏市にとって歴史的な出来事を通して市民の皆様方に地域の歴史を紹介していくコーナーです。

| タイトル | 概要 |

|---|---|

| 柏競馬場は当時、東洋一の威容を誇り、「柏を関東の宝塚に」というまちおこし計画の中核をなす施設で、昭和8年7月20日の競馬場駅の開設はこれを象徴する出来事でした。 | |

|

日本側に返還された米軍の柏通信所を通して、十余二地区の成り立ちと「柏の葉」開発の歴史を紹介します。 |

|

| 猛威を振るったカスリーン台風をテーマに、利根川や手賀沼のほとりに暮らした人々と、水魔との苦闘の歴史を紹介します。 | |

| 第一回国勢調査をテーマに、このときの調査データや市内の資料を紹介しながら、近代化の中で農村から商都へと劇的に変貌をとげた柏の姿を追います。 | |

| 町村合併から市制施行をテーマに、当時の懐かしい写真や資料とともに、中核市へと劇的に変貌をとげた柏の原点を紹介します。 | |

| 第六回 文明10年12月10日 酒井根原の合戦~太田道灌、襲来~ |

江戸築城で知られる太田道灌と、下総の千葉孝胤が戦った酒井根原の合戦をテーマとして、数少ない当時の古文書史料を手がかりに、謎に包まれた柏の中世を考えます。 |

| 第七回 昭和24年1月25日 軍部が恐れた穏健派~牧野伸顕、十余二に永眠~ |

今から63年前、激動の大正・昭和期に活躍した政治家牧野伸顕が十余二で死去しました。牧野伸顕邸を中心に、鈴木貫太郎・吉田茂らと繰り広げた知られざる終戦への歴史に迫ります。 |

さらに詳しく知りたい方は・・・

さらに詳しくお知りになりたい方は、柏市史などをご利用ください。今回のテーマに関する市史の書籍は次のとおりです。

| 書籍名 | 該当ページ | 販売 | 備考 |

|---|---|---|---|

|

柏市史(近代編) |

P807 |

4,980円 |

|

|

続かしわの昔 |

P148~150 |

販売終了 |

図書館等で閲覧可能 |

|

歴史アルバムかしわ |

P162、175 |

販売終了 |

図書館等で閲覧可能 |

|

歴史ガイドかしわ |

P58、200~201 |

販売終了 |

図書館等で閲覧可能 |

(注意)柏市史は、柏市立図書館、柏市行政資料室(柏市役所1階)などでご覧いただけます。また、販売中の書籍については、行政資料室(柏市役所1階)、文化課(沼南庁舎)でご購入いただけます。郵送での購入も可能です。

販売方法などの詳細のページへ

(2011年8月15日掲載)

(注意)掲載しているすべての画像・資料は、無断での複製・転載を禁止します。

お問い合わせ先