トップ > 文化・スポーツ・観光 > 歴史・文化・芸術 > 歴史・文化財 > 柏市歴史デジタルミュージアム > 柏市の歴史刊行物 > 新刊『明日話せる柏学~かしわ時空散歩~近現代編』販売開始のお知らせ

更新日令和7(2025)年4月1日

ページID23886

ここから本文です。

『明日話せる柏学~かしわ時空散歩~近現代編』のお知らせ

本の紹介

|

明日話したくなる柏の小ネタ満載の決定版!

商業都市として劇的に変化した「近現代」の柏の歩みを、現代、高度成長期、戦後期、昭和戦前期、明治・大正期と、時代をさかのぼって読み解きます。わたしたちの住むまちへの関心、住み続けたいと思えるまちへの愛着に、そしてこの先の未来の柏のあり方を考える一助になれば幸いです。

全編カラーで、地図・イラスト・写真・年表といったビジュアル要素をふんだんに使用して説明しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発売開始日

2021(令和3)年6月1日(火曜日)

価格

990円(税込)

購入方法

直接購入する場合

下記の場所で販売しております。(各施設の営業時間内)

- 行政資料室(柏市役所本庁舎1階)

- 柏市郷土資料展示室(沼南庁舎第1庁舎2階)(原則月曜日は休館日なのでご注意ください)

- 道の駅しょうなん(柏市箕輪新田59-2)

- 旧吉田家住宅歴史公園(柏市花野井字原974-1)

郵送で購入する場合

- 購入する本のタイトル

- 冊数

- 住所

- 氏名

- 電話番号

をお書添えの上、代金を現金書留、普通為替または定額小為替で、下記の文化課の宛先までお送りください。(本の送料は着払いとなります)

在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。

正誤表

目次

序章・現在2011(平成23)年~

市町村の変遷―3度の大合併―

国際化の進展―住民構成と国際交流―

手賀沼の生態の変遷史

道の駅しょうなんと柏の農業

かしわの道PART1

第1章・現代への道1980(昭和55)年~2010(平成22)年

柏北部の再開発

<コラム>幻の鉄道「筑波高速度電気鉄道」

柏市・沼南町の合併

千葉県内2番目、中核市かしわ誕生

おいしい水を飲む/災害への備え

生活排水のゆくえ―きれいにして川へ戻す―

北千葉導水路の役割

<コラム>手賀沼を彩るスポーツ大会

洪水と地震―自然災害と地形―

利根運河の今―三ヶ尾沼谷津水系の生きもの―

かしわの道PART2

第2章・高度経済成長期の柏1960(昭和35)年~1980(昭和55)年

公団住宅団地の建設

<コラム>南柏駅開設と光ヶ丘団地の関係は?

日立と柏レイソル

<コラム>Jリーグ初参加から25年―海外での活躍も―

ある町会のあゆみ―インフラ整備への苦闘―

工業団地の変遷

<コラム>朝日麦酒とニッカウヰスキー

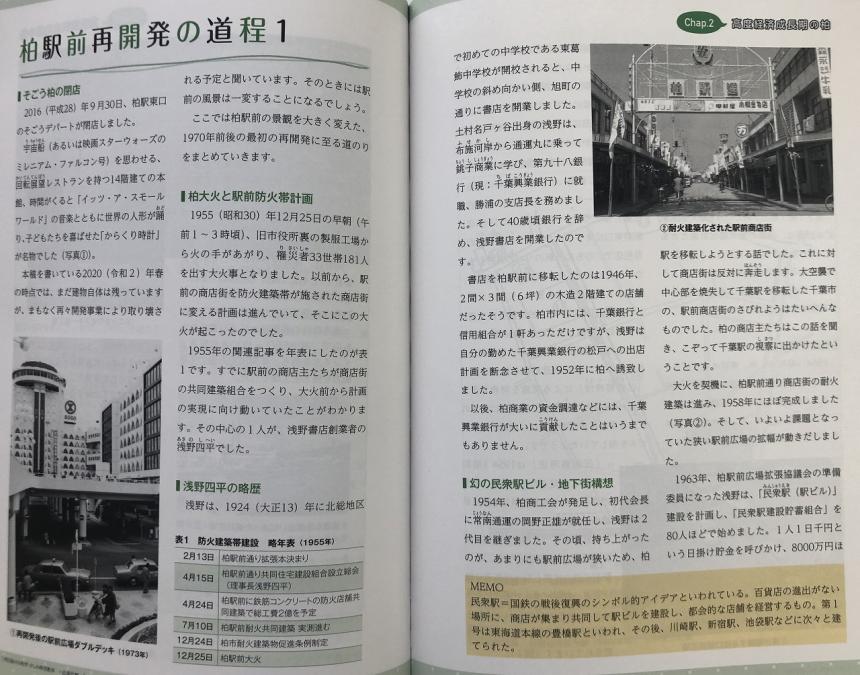

柏駅前再開発の道程1

ダブルデッキの出現―柏駅前再開発の道程2―

<コラム>変わる消費傾向と商店街9

柏ーのにぎわい―二番街のあゆみ―

<コラム>二番街が誇る安全なアーケード

常磐線複々線化と柏駅「2面ホーム」実現

<コラム>柏駅あれこれ

柏市内の駅と駅前開発

柏市域の私立高校事情

手賀沼年表―1945~2000年―

<コラム>三河島列車事故と光ヶ丘団地自治会

第3章・戦後の柏1945(昭和20)年~1960(昭和35)年

自治体警察―柏町に警察署できる―

台地の開墾―柏飛行場の戦後―

<コラム>ひかり隣保館

水辺の開拓―田中遊水地と手賀沼―

<コラム>七里ヶ渡と戦前の改修

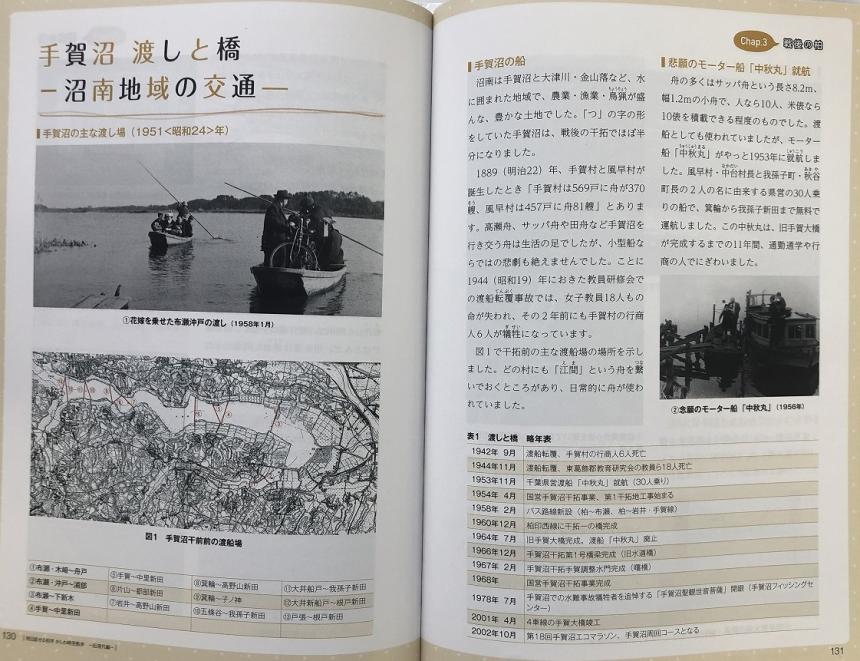

手賀沼渡しと橋―沼南地域の交通―

60年前の住宅地図『柏市動態図鑑』

柏駅西口の開設

<コラム>気象大学校

戦後・女性の活躍

かしわの道PART3

第4章・昭和戦前期の柏1926(昭和元)年~1945(昭和20)年

昭和戦前期の変貌―鳥瞰図・沿線案内から―

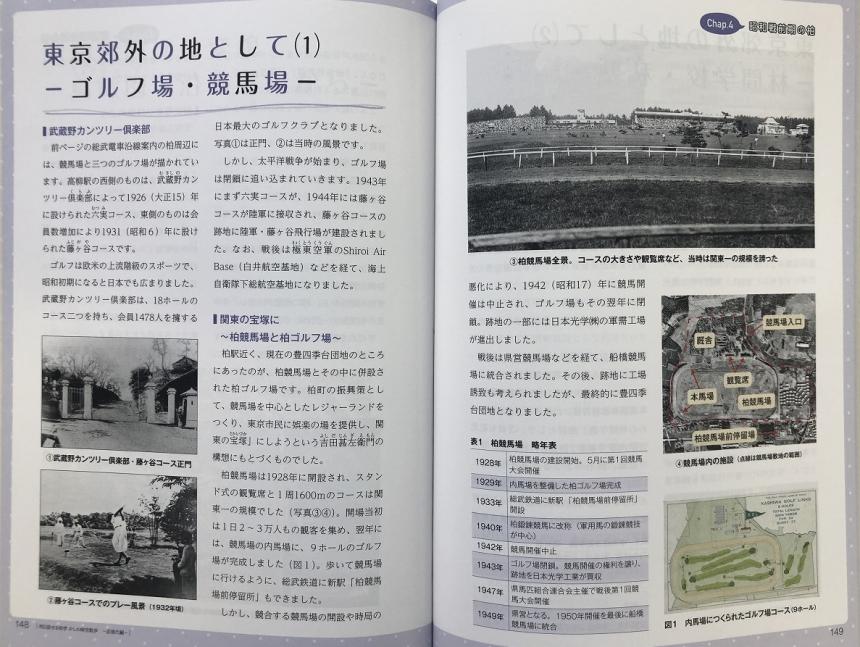

東京郊外の地として(1)―ゴルフ場・競馬場―

東京郊外の地として(2)―林間学校・私塾―

戦火に消えた東葛駅伝

軍郷化の始まり―農村から「軍のまち」へ―

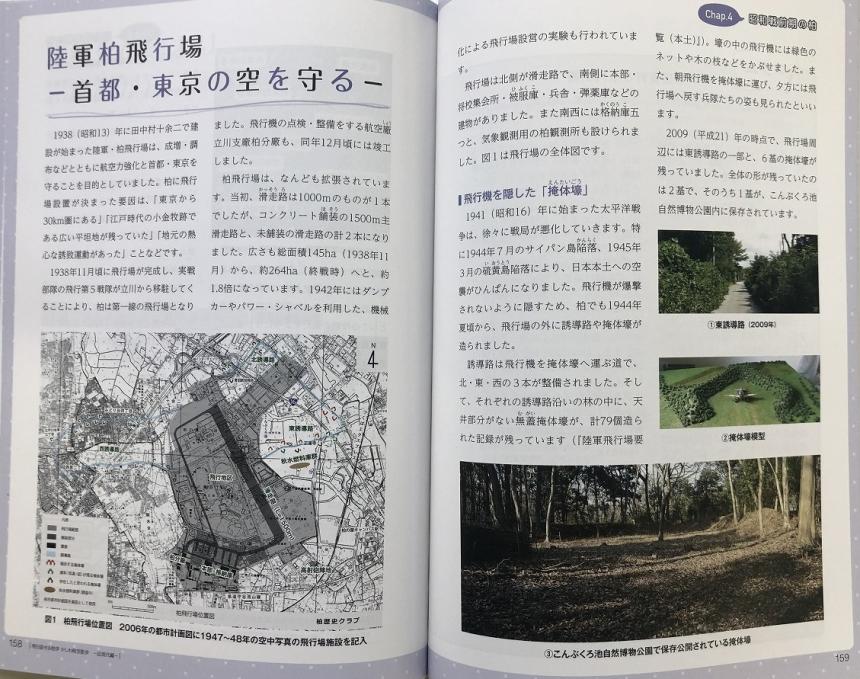

陸軍柏飛行場―首都・東京の空を守る―

<コラム>米軍資料と市内空襲

ロケット戦闘機「秋水」―地下燃料庫が現存―

高射砲第2連隊―照空予習室及測遠機訓練所―

手賀村・風早村の戦没者

働く女性と子ども―戦時下の村の暮らし―

第5章・明治・大正時代の柏1868(明治元)年~1926(大正15)年

千葉県の誕生―統廃合を経て藩から県へ―

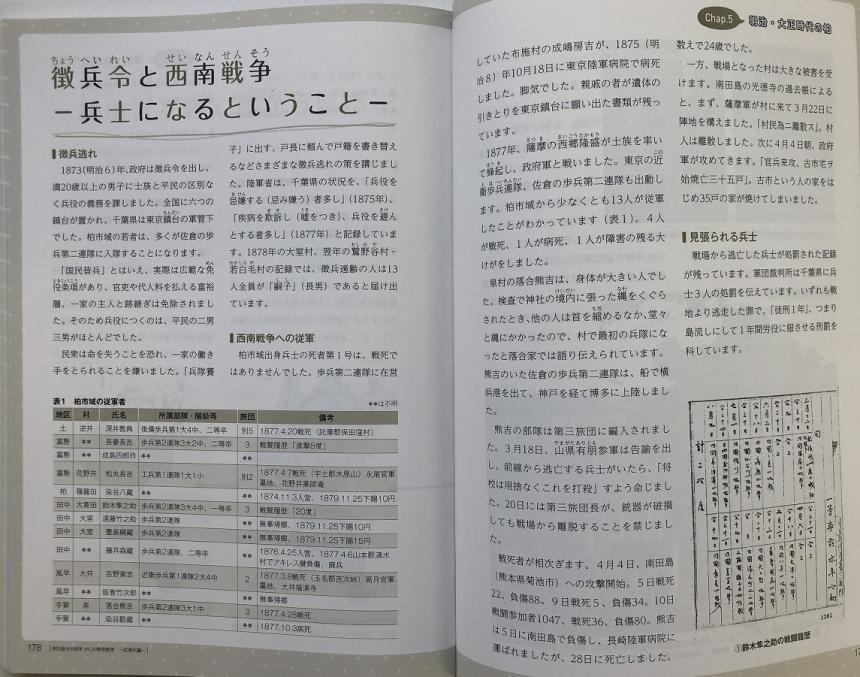

徴兵令と西南戦争―兵士になるということ―

小金牧の開墾―豊四季と十余二―

明治期の柏地域の姿―迅速測図と偵察録―

<コラム>旧手賀教会とニコライ大主教

利根運河―利根川と江戸川を結ぶ舟の道―

柏町の誕生と柏駅の設置

日清戦争と民衆―国民になっていく―

日露戦争の前線と銃後

在郷軍人会と青年団の活動

修学旅行の始まり―東京のどこで何を見たか―

<コラム>運動会の始まり

東葛飾中学校(現:東葛飾高校)の開校

お知らせ

市立図書館・分館で閲覧可※こども図書館を除く

お問い合わせ先

市史編さん担当