ここから本文です。

納税の方法(普通徴収、給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収)

個人市、県民税を納めていただく方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。特別徴収は、勤務先の給与や老齢基礎年金等の公的年金から引き落としがされます。

普通徴収

|

納期 |

普通徴収では、年税額を4回に分けて納めていただきます。 各々の納期は、6月、8月、10月、翌年の1月の末日となっています。 (注意)納期限が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは翌日になります。 |

|---|---|

|

納税通知書(納付書) |

納税通知書は6月中旬にお送りします。 納税通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、納付していただく税額が記入されています。 |

給与からの特別徴収

|

納期 |

特別徴収では、年税額を毎月の給与からの引き落としにより納めていただきます。 新しい年度は6月から翌年の5月までの12ヶ月で引き落としされます。 |

|---|---|

|

通知書 |

税額の通知書は5月に、勤務先を通じてお送りします。 通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、毎月の給与からの引き落としされる税額が記入されています。 |

(注意)

- 平成21年度からは、税制改正により公的年金等に係る税額は給与からの特別徴収ができなくなりました。

- 平成22年度からは、公的年金等所得を有する65歳未満のかたも、給与からの特別徴収ができるよう改正されました。

- 平成28年度からは、地方税法の規定により給与からの特別徴収を徹底します。

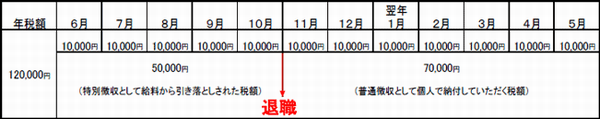

年の中途で退職した場合の納税方法

毎月の給与から市・県民税を特別徴収をされていた納税者が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなりますので、残りの税額は納税者本人に納めていただく普通徴収の方法に変更となります。

(例)市・県民税の年税額が12万円のかたで、10月に勤務先を退職されたかたの場合

(注意)次の場合はこの限りではありません。

- その納税者が再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合

- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残りの税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合

- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1.に該当しない場合(この場合は本人の申出がなくても給与又は退職金から残額が徴収されます。)

公的年金からの特別徴収(公的年金からの引き落としで納めていただく方法)

平成21年度から創設されました。対象となるかたは65歳以上の一定の要件を満たしている場合に限り、公的年金等に係る市・県民税の税額を公的年金から引き落とします。

(注意)公的年金からの特別徴収制度については、個人住民税(市・県民税)の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)が始まりますをご覧ください。

特別徴収を開始する初年度の納めかた

| 納付書で納める(普通徴収) | 年金からの引き落とし(特別徴収) | |||

|---|---|---|---|---|

| 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |

| 4分の1 | 4分の1 | 6分の1 | 6分の1 | 6分の1 |

6月と8月は年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。

10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを引き落とします。

前年度が特別徴収だった2年目以降の納めかた(税制改正あり)

| 年金からの引き落とし(特別徴収・仮徴収) | 年金からの引き落とし(特別徴収・本徴収) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |

| 前年度2月と同じ額 |

当該年度の年税額の残りの3分の1ずつ |

||||

4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落とします。

10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。

(注意)

平成25年度税制改正で仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収税額の平準化)がされました。

適用時期は、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用となります。

平成28年度から適用される個人住民税の税制改正について詳しく見る

| 継続者 | 仮徴収(4月・6月・8月) | 本徴収(10月・12月・翌年2月) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 現行の税額 |

前年度分の本徴収÷3 (前年度2月と同じ額) |

(年税額-仮徴収額)÷3 | ||||

| 改正後の税額 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 | ||||

公的年金から引き落としが停止される要件

次のような事由が生じた場合は、公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されます。特別徴収をすることができなくなった残りの税額を普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)となります。

- 柏市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき

- 柏市を転出し、柏市の介護保険被保険者でなくなったとき

- 公的年金から特別徴収されているかたがお亡くなりになったとき

(注意)普通徴収の納税通知書は、相続の対象となる親族のかたへ送付いたします。 - 所得税の確定申告、市・県民税の申告等により、税額が変更となったとき

- 12月以降、公的年金等支払者からの支払金額等の訂正通知により、課税内容に異動があったときなど

(注意)2、4、5のケースについては、平成25年度税制改正で転出・税額が変更された場合においても、一定の要件に該当すれば、特別徴収を継続されることとされました。

適用時期は、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用となります。

平成28年度から適用される個人住民税の税制改正について詳しく見る

普通徴収と特別徴収を同時に選択する場合

給与所得と公的年金等所得以外の所得(不動産所得など)のあるかたについては、給与所得に係る市・県民税は特別徴収、公的年金等以外の所得(不動産所得など)に係る市・県民税は普通徴収とに分けて納めていただくことができます。

(注意)

- 公的年金からの特別徴収は、公的年金等にかかる税額のみとなります。

- 税制改正により、平成22年度の住民税からは原則として65歳未満で公的年金等の所得を有する給与所得者についても、給与所得に係る税額に公的年金等に係る税額を加算して給与からの特別徴収となりました。また、本人の申し出によりご自身で納付する普通徴収を選択することができます。

- 65歳未満で公的年金等に係る所得を有する給与所得者の方の徴収方法の改正について詳しく調べる

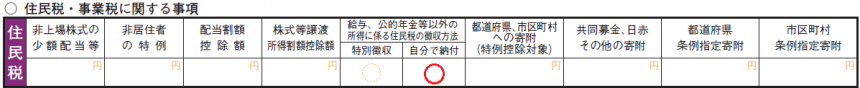

確定申告書第2表「住民税に関する事項」の中に「給与・公的年金等に係る所得以外(平成23年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄がありますので、確定申告の際にご希望の徴収方法を選択ください。

この欄に記載がない場合、原則として市・県民税を給与からの特別徴収させていただきます。

記載例

お問い合わせ先

(PNG:15KB)

(PNG:15KB)