ここから本文です。

柏市ゲートキーパー新聞

ゲートキーパーって聞いたことはありますか?ゲートキーパーとは、つらそうな様子に「気づいて」「声をかけ」「話を聴き」「つないで」「見守る」人のことです。

政府は、国民の約3人に1人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるようにすることを目指していますが、まだまだ知られていません。

そこで、柏市では、ゲートキーパーの普及啓発を目的に1人でも多くの方に関心をお持ちいただけるよう、新聞風デザインのチラシを発行して、情報発信を行っています。不定期発行、柏駅前ラックや柏市内公民館・近隣センターにて配架しています。

ゲートキーパー新聞 最新号

柏市ゲートキーパー新聞 令和8年3月号

『20年で4倍増 うつ病を学ぶ』

生きることがつらくなるほど悩んでいる人に寄り添う「ゲートキーパー」を養成する研修が、1月18日(日曜日)にラコルタ柏で開催され、支援者や関心のある市民が参加しました。

市では年に5回程度、毎回異なるテーマを設けて研修を実施しており、悩みを抱える人への対応などを学んでいます。今回は、「ゲートキーパーの基礎」「うつ病」「インターネットがもたらす影響」について、講義とグループワークを行いました。その中から「うつ病」に関する内容をご紹介します。

※画像はイメージです

誰もがなり得る病気

日本では、うつ病患者数がこの20年で約4倍に増加しています。

中でも、仕事や家庭での責任が重くなる30~50代、身体疾患に加えて孤立や離別などの背景を抱える高齢者層での増加が目立ちます。うつ病は、イライラや不眠といった初期症状に始まり、重度になると、意欲の低下から応答がなくなったり、生命の危険が伴う場合もあります。

講師を務めた柏市保健予防課の精神保健福祉担当職員は、次のように話します。

「うつ病は、誰もがなり得る病気です。昇進や結婚といった一見ポジティブな出来事でも発症の要因(ストレス)になり得ます。また、うつ病によって妄想が現れることもあります。『破産した』『罪を犯した』などと思い込み、周囲が妄想だと説得しても受け入れられず関係がこじれて孤立してしまったりと、様々な場面で生活に支障をきたします。」

治療は焦らずゆっくりと

治療は、「休養」「生活習慣の改善」「薬物療法」「精神療法」を組み合わせることが基本です。再発や悪化を防ぐためにも、自己判断で薬をやめないことが重要なポイントとなります。

最後に、講師を務めた職員は、参加者に向けて次のように呼びかけました。

「回復には時間が必要であり、本人も家族も焦らない事が重要です。また、それぞれが孤立しないために、周囲の理解や支えも欠かせません。その時の状況に応じた相談機関や医療機関に繋がる事が大切です。必要時には、専門医療機関にご相談ください。」

保健予防課 「こころの健康相談」(無料・申込制)

《対象》 柏市在住の方

《実施》 第3火曜・第3木曜・第3金曜・第4火曜

《時間》 1.午後2時から3時 2.午後3時から4時

《場所》 ウェルネス柏3階(柏市柏下65-1)

《予約》 ☎04-7167-1254

うつ病セルフチェック 2つの質問(PHQ-2)

Q.最近2週間に、以下のような状態がどのくらいの頻度でありましたか?

- 何かやろうとしてもほとんど興味が持てない。楽しくない。

□全くない 0点

□数日 1点

□2週間の半分以上 2点

□ほぼ毎日 3点 - 気分が重かったり、憂鬱だったり、絶望的に感じる。

□全くない 0点

□数日 1点

□2週間の半分以上 2点

□ほぼ毎日 3点

合計が3点以上の場合、うつ病の可能性(※)があります。

※この質問は、医師の診断に代わるものではありません。

うつ病と断定することは出来ないため、正確な判断については医療機関にご相談ください。

新年度の不安によりそう

環境の変化に揺れ動く心

新年度は、学校や職場など環境がこれまでと変わる時期です。不安を感じている人は少なくありません。中には、心身のバランスを崩してしまう人もいます。

身近に、環境の変化を迎える人がいたら、声をかけて今の気持ちを聴いてみましょう。言葉にすること、聴いてもらえることは安心感につながります。

また、心配事が起きないようにと心の中で願うよりも、「起きたらこう対処しよう」と見通しを立てておくことで不安はいくらか安心へと変わります。その対処法を一緒に考えることも、ゲートキーパーができることのひとつです。

あなたもゲートキーパー

柏市主催のゲートキーパー養成研修は、令和8年度の開催に向けて、現在企画を進めています。日程等が決定しましたら柏市ホームページや広報かしわでお知らせします。皆さまのご参加をお待ちしております。

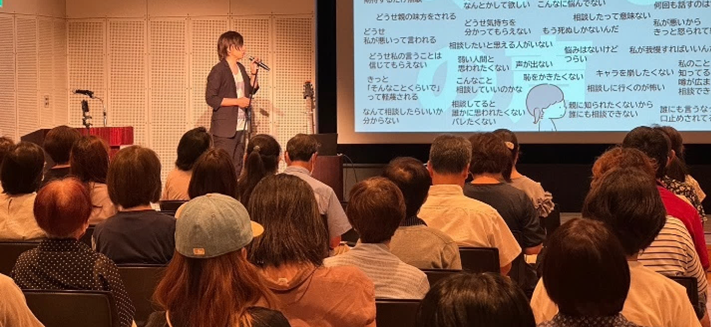

(令和7年9月28日の研修の様子)

ゲートキーパー関連情報は、柏市ホームページ「柏市の自殺対策」ページをご覧ください。

バックナンバー ゲートキーパー新聞

一覧

|

(令和7年11月号)私にできる命の守り方(PDF:846KB)

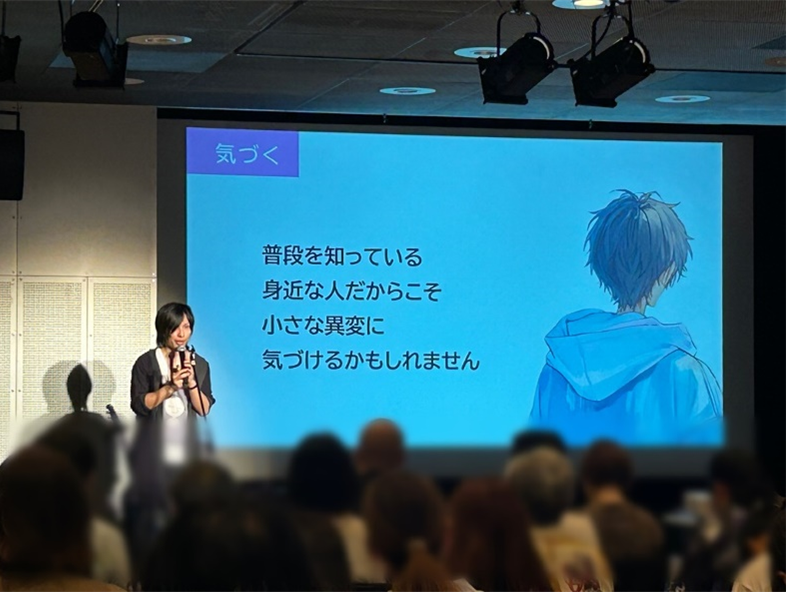

※画像はイメージです 基礎・実践を学ぶ研修開催生きることがつらくなるほど悩んでいる人に寄り添う「ゲートキーパー」を養成する研修が開催される。 ゲートキーパーとは、「気づく」「声をかける」「話を聴く」「必要に応じて相談窓口等につなぐ」「見守る」の5つの行動で悩んでいる人に寄り添う存在だ。資格や職業ではない。意識と行動で誰もが担うことのできる役割であり、相談業務にあたる専門職のみならず、広く市民にゲートキーパーの意識が浸透することによって命を救われる人が増えると考えられている。 その理由として、悩みをひとりで抱え込んでいる人が少なくない現状がある。その人たちが自ら相談行動を起こすのを待つのではなく、身近で異変に気づいた人から声をかけて対応することで、早い段階で必要な支援へとつながることが出来るのだ。身近な人だからこそ「いつもとちがう」その異変に気づくことが出来るであろう。 今回、「基礎・実践編」と題し、ゲートキーパーとしての心構えや基礎知識、悩んでいる人への対応方法などを学ぶ研修を12月14日にアミュゼ柏にて開催する。対応を疑似体験出来るロールプレイもあり、過去に開催した際も好評を得ている。 企画にあたった柏市福祉政策課の職員は次のように語った。「身近に悩んでいる人がいた時に何が出来るのか。知ることで出来ることがあります。ゲートキーパーについて初めて学ぶ方も、実践的な研修を希望される方もぜひご参加ください。」 子どもの命を守る法改正子どもの自殺対策に社会全体で取り組むと明記した改正自殺対策基本法が、令和7年6月5日に衆院本会議で可決・成立、令和8年4月から施行される。 令和6年に小中高生の自殺者数が529人と過去最多を更新するなど、子どもへの自殺対策が深刻な課題となっている。今回の法改正により、AIなどのデジタル技術の活用、学校での心の健康を保つための保健指導、その他にも改正によって様々な施策が講じられることに期待が寄せられる。

ゲートキーパー研修情報柏市では、市民や支援者に向けて、様々なテーマでゲートキーパー養成研修を開催している。 「身近で悩んでいる人がいた時に、どう寄り添えばよいかが分かった」など、参加者から多くの反響が届いている。 |

|

「場をつくる」学生の挑戦

(写)松村悠生さん ひとりの学生の発案から市民の対話・傾聴の場が生まれている。 現在、東京都内の大学に通う松村悠生さんは、高校2年生の時に柏市教育福祉会館(通称:ラコルタ柏)の事業推進委員会に参加するようになり、地域の課題解決を行う仕組みづくりを考え始めた。 松村さんは、小学生の頃からボランティア活動に参加し、高齢者を中心に地域の人たちとの交流を深めてきた。 「高齢者の方々とお話すると皆さん元気になってくれるんです。」 その体験を元に、地域付き合いや社会的なつながりが減ることで生じる孤独・孤立の課題解決に向けて、気軽に人と人とが話を出来るイベント『まちのトークルーム』を企画。令和6年度はラコルタ柏3階にあるオープンスぺースにて3回実施した。 開放感のあるスペースに置かれた机と椅子。そこにいるのは、松村さん他数名のトークの相手役である。そこに、話をしたい人がふらっと現れる。中には、悩み事を抱えた人もいるようだ。

「聴く側も話す側も対等です。アドバイスはしません。聴くことに徹します。問題解決ではなくて、気持ちを吐き出して楽になってもらいたいんです。そして、笑顔で帰ってもらいたい。」 いずれは、ラコルタ柏だけでなく、市内のあらゆる所へトークルームの場を広げていきたいと考えているそうだ。 「少しでも地域や人に興味を向けて生活をしていく人が増えれば、まだまだこれから明るい社会が待っていると思うんです。ひとりで悩む状況を解消できれば、自殺予防にもつながると思います。」 原点は「防災」への関心松村さんの活動の原点は、幼少期における東日本大震災の被災体験に始まる。保育園での昼寝中に、突如地震が発生した。目を覚ましてふと見上げると、今にも天窓が割れて落ちてきそうな光景に、幼い松村さんは恐怖を覚えたそうだ。その時のことを未だに忘れられないという。その後、防災に強い関心を持つようになり、中学1年生で防災士の資格を取得した。 「多くの死者が出た2018年の西日本豪雨の際、日頃から積極的にコミュニケーションを図っていた地域は、逃げ遅れる人が出なかったんです。」 コミュニケーションは、防災にも大きな効果をもたらす。日頃から近隣住民の情報を共有しておくことで非常時に助け合いが生まれたり、必要な訓練や避難マップを共有しておくことでパニックにならず対応することが出来るようになるのだ。まちのトークルームの取り組みが地域に広がることで、いざという時に助け合える関係づくりにもつながると、松村さんは力強く語った。 まちのトークルーム開催 ※終了いたしました令和7年8月28日(木曜日)午後2時から4時まで、ラコルタ柏3階オープンスペース(柏駅東口から徒歩10分。柏市役所の隣にあるレンガ調の建物。柏市柏5丁目10)にて、「まちのトークルーム ラコルタ柏」を開催予定。時間内、どなたでも出入り自由。 「来てみたら意外と面白かった」との感想が、これまでの参加者から届いている。悩みごと、世間話、話題はなんでもよい。 百聞は一見に如かず、ぜひお立ち寄りください。 ゲートキーパーの役割「まちのトークルーム」における話を聴くかかわりは、ゲートキーパーの役割にも通じる。話を聴く中で相手の悩みや異変に気づくこともあるだろう。市としても、地域にゲートキーパーを普及すると共に、対話・傾聴の場が広がることを推進していきたいと考えている。 ※ゲートキーパーとは、悩みを抱えた人に「気づく」「声をかける」「話を聴く」「相談窓口につなぐ」「見守る」といった役割を果たす存在。資格や職業ではなく、誰もが担うことができる役割であり、自殺予防に効果的とされ、国でも普及が進められている。 |

|

令和6年における全国の小中高生の自殺者数が529人と過去最多となった。他の世代では減少傾向が見られる一方で、子どもは増加傾向にあり、一層の対策が求められている。 担任教師が気づいた異変 柏市が開催するゲートキーパー養成研修にも講師として度々登壇している悠々ホルンさんも小中学生時代に、自殺未遂を経験した一人。 当時、家庭問題や過度なストレスによって起こる心身の不調に苦しんだという。憂鬱な気持ちだけでなく、吐き気等の様々な身体症状が出るようになり、学校にいる時間もつらいものとなった。我慢を続ける内に、自室で二度の自殺行為に及んだという。 「誰にも相談することはなかった。いつも頭の中は、疲れた…楽になりたい…と考えるばかり。相談しようとは考えられなかった。」

高校生になると、身体症状はより悪化し、再び自殺を考えるようになった。その異変に気づいたのが、当時の担任教師である。教師は、ホルンさんに度々声をかけるようになり、別室で話をすることもあったという。 「人が怖くて最初は先生を警戒したけれど、雑談を重ねる内に安心感が生まれ、心身のつらさを伝えることが出来た。家庭のことは言えなかったが、寄り添ってもらえたことで、行為に及ぶことなく生きつなぐことが出来た。」 その後、悩みから解放されるまでには多くの時間を要したというが、担任教師の対応がホルンさんの命のストッパーとなったようだ。 ホルンさんの元には10年以上に渡りつらい状況で悩んでいる子どもたちから手紙がたくさん届いている。 「たすけてと声をあげられずにいる子どもはたくさんいる。身近で異変に気づいて寄り添える人が増えれば、救われる子は増えると思う。」 ゲートキーパーを増やそう この教師のように、生きることがつらくなるほど悩んでいる人に寄り添う人を「ゲートキーパー」と呼ぶ。資格や職業ではない。異変に気づいたら声をかけ、話を聴く、必要に応じて相談窓口につなぎ、つないだ後も見守る。その意識と行動によって誰もがゲートキーパーになることが出来るのだ。 柏市では研修を年5回開催 柏市では、市民や支援者向けに、ゲートキーパー養成研修を開催している。「身近な人への寄り添い方が分かかった」等、参加者からは数多くの反響が届いている。

相談窓口に「つながる」冊子完成

柏市内の相談窓口情報をまとめた令和7年度版「柏市相談窓口ガイドブック」が4月より市役所や市内公共施設にて設置されている。柏市のホームページでも閲覧可能です。 |

|

令和7年2月号「自ら命を絶たずに済む社会へ」

|

|

令和6年11月号「あなたもゲートキーパーに」

|

お問い合わせ先