ここから本文です。

あなたの毎日を応援する健康情報「歯と口腔の健康編」

次の項目について、クイズ形式でご案内しています。お時間のないかたは、知りたい情報をクリックしてご覧ください

次の項目について、クイズ形式でご案内しています。お時間のないかたは、知りたい情報をクリックしてご覧ください

はじめよう!健口(けんこう)づくり

いつまでも自分の歯で安全においしく食べるために、今日から健口(けんこう)づくりはじめてみませんか?

まずは、クイズにチャレンジ。めざせ!健口博士

(マル)か×(バツ)で答えてください。

| 問題1 | 柏市の80歳以上の人で20本以上歯が残っているのは10パーセント以下である | 答え |

|---|---|---|

| 問題2 | 歯周病で骨がとけることがある | 答え |

| 問題3 | 歯周病とタバコ(喫煙)は関係がない | 答え |

| 問題4 | よくかむと、がんの予防になる | 答え |

| 問題5 | 70歳以上の肺炎原因が誤嚥(ごえん)によるものは50パーセント以下である | 答え |

| 問題6 | お口の体操は食前に行うほうがよい | 答え |

| 問題7 | フッ化物配合の歯みがき剤は永久歯のむし歯には効果がない | 答え |

問題1の答えは×(バツ)です。

3人に1人以上は8020(ハチマルニイマル)達成者!

「8020(ハチマルニイマル)運動」とは、「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」という運動です。

柏市では、平成25年度の調査結果(補足1)によると、8020達成者(80歳以上で自分の歯が20本以上保っているもの)は34.0パーセントでした。ちなみに、全国では、51.2パーセント(補足2)と、平成23年度の調査結果38.3パーセントから増加しています。

(補足1)第6期柏市高齢者いきいきプラン21策定のための高齢者一般調査報告書より

(補足2)令和4年度歯科疾患実態調査結果より

問題2の答えは○(マル)です。

歯周病とは?

歯肉や歯を支えている骨などの病気で、細菌に引き起こされる感染症です。歯肉が赤く腫れたり、歯みがきで血が出たり、最後には骨がとけ、歯が抜け落ちてしまいます。

問題3の答えは×(バツ)です。

歯周病とタバコは深いかかわりがある!

ある統計によると、歯周病にかかる危険は1日10本以上喫煙すると、非喫煙者と比べて5.4倍にアップします。

また、喫煙者は歯周病の進行は早く、治りにくいとも言われています。

さらに、歯周病は全身疾患とも深いかかわりがあることもわかってきています。

歯周病をセルフチェックしてみよう!

歯周病は静かに進行する病気ですが、様々なサインを出しています。普段の生活で思い当たるサインをチェックしてみましょう。

チェックが1つでもあった場合には、かかりつけの歯科医院に受診することをオススメします。

- 20歳・30歳・40歳・50歳・60歳の誕生月には柏市歯周病検診を受けましょう。

- かかりつけ歯科医(外部サイトへリンク)をつくりましょう。

問題4の答えは○(マル)です。

よくかんで、からだにいいこと8つの効果

「かむ」から生まれるたくさんのパワー!!

その合言葉は、「ひみこのはがい~ぜ」

- ひ(肥満予防)よくかんで食べると脳にある満腹中枢が働いて食べすぎを防ぎます。

- み(味覚の発達)よくかんで味わうことにより、食べ物の味がよくわかります。

- こ(言葉の発音がハッキリ!)よくかむことにより、口のまわりの筋肉を使うため、表情が豊かになります。口をしっかり開けて話すときれいな発音ができます。

- の(脳の発達)よくかむ運動は脳細胞の働きを活発にします。子どもの知育を助け、高齢者は認知症の予防になります。

- は(歯の病気予防)よくかむとだ液がたくさん出て、口の中をきれいにします。だ液の働きがむし歯や歯周病を防ぎます。

- が(がん予防)だ液中の酵素には発がん物質の発がん作用を消す働きがあります。よくかんでがんを防ぎましょう。

- いー(胃腸の働きをよくする)よくかむことで、消化酵素がたくさん出て消化を助けます。

- ぜ(全身の体力向上と全力投球)力を入れてかみしめたいとき、歯を食いしばることで力がわきます。

問題5の答えは×(バツ)です。

高齢者は要注意!「誤嚥(ごえん)性肺炎」

誤嚥(ごえん)性肺炎は、高齢者に多い肺炎で、70歳以上では70パーセント以上が、90歳以上では95パーセント近くが誤嚥性肺炎であると言われています。加齢によって物を飲み込む力が低下してくると、口の中に多数いる細菌類や胃液などが気管に間違って進入しやすくなり、その結果として、起こってくる肺炎が「誤嚥性肺炎」です。

誤嚥性肺炎は、睡眠しているときに起こりやすく、体力が低下している高齢者の場合では生命の危険を及ぼしてしまうため注意が必要です。

「誤嚥性肺炎」を予防するコツ

1.口腔ケアを念入りにする

お口の中を清潔に保つことは、誤嚥性肺炎だけでなく、インフルエンザ予防にも効果があると言われています。

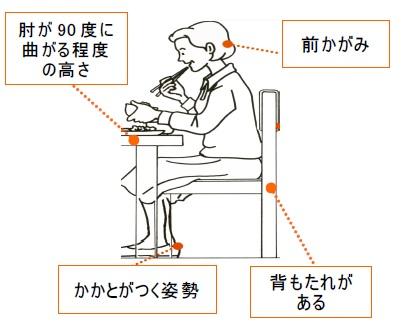

2.食べる姿勢を整える

- 前かがみ(あごは引き気味に)

- テーブルの高さは腕を乗せて、ひじが90度に曲がるくらい

- 足の裏は床にきちんとつく高さ(つかない場合には雑誌などで高さを調節)

- 背は90度くらい

- からだとテーブルの間に握りこぶし1つぐらいの隙間

3.食べる工夫をする

- 適度に水分補給をする

- むせやすいときには「とろみ」をつける

問題6の答えは○(マル)です。

健口(けんこう)体操で安全においしく食べよう!

食べるためには、「かむ」と「飲み込む」という動作が必要です。安全においしく、さらに楽しく食べるために、健口体操をはじめてみましょう。

どの体操も、「ゆっくりと」、「ゆったりと」がポイントです。

ひと味ちがういつもの食事のために「だ液腺マッサージ」

まずは、だ液腺の確認をしましょう。

効果は?

だ液がたくさん出るようになります。だ液の働きで乾燥がおさまり、口の中もきれいになります。

いつするの?

食前がオススメ!

だ液によって食べ物が飲み込みやすくなるので、食べられる食品のバラエティーも広がります。

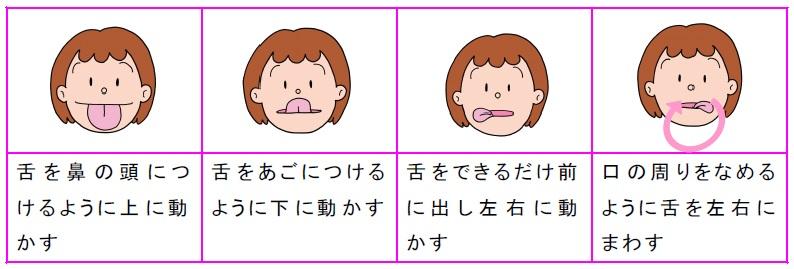

お口うるおい、楽しい会話のために「舌体操」

効果は?

舌の働きがよくなり、言葉をはっきり発音するのに役立ちます。また、だ液も出やすくなるので、口の中が乾燥しにくくなり、食べ物も残らないようになります。

いつするの?

食前がオススメ!

舌で食べ物をまとめる働きが高まり、誤って食べ物が気管に入ることを防ぎます。

- それぞれ5回ずつやってみましょう。

- 口を閉じて、同じように5回ずつやってみましょう。

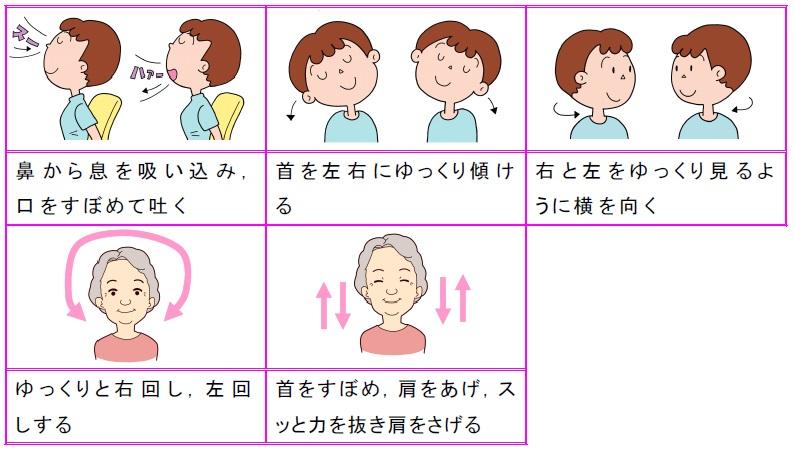

おいしく食事をするために「嚥下(えんげ)力アップ体操」

効果は?

首の周りの筋肉を和らげることでスムーズに飲み込むことができます。

いつするの?

食前がオススメ!

特に他の健口体操の前後に行うと効果的です。

歯科衛生士が地域のサークルや老人会で健口体操をお伝えします。

問題7の答えは×(バツ)です。

自宅でカンタンむし歯予防!フッ化物配合歯みがき剤を使おう!!

フッ化物配合歯みがき剤は歯の生え始めから高齢者まで、おうちでカンタンに

取り入れられるむし歯予防の1つです。

毎日の歯みがきで使用することで高い効果が期待できます。

フッ化物配合歯みがき剤の選び方

現在市販されている歯みがき剤の約9割はフッ化物配合歯みがき剤です。その中でもむし歯予防に効果が期待できる歯みがき剤は、フッ化物配合量が900PPm以上であると言われています。購入する際には、成分表示を確認してみましょう。

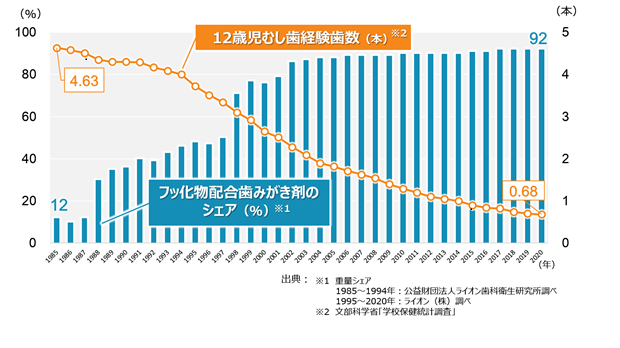

フッ化物配合歯みがき剤のシェアと12歳児のむし歯経験歯数の変化

フッ化物配合歯みがき剤の効果的な使い方

1.みがく

- 年齢に合った適量のフッ化物配合歯みがき剤を使いましょう

- 1日2回以上使用すると、効果が高まります

歯みがき剤の量:写真の歯ブラシの植毛部の長さは約2cmである。

フッ化物濃度 :歯科医師の指示によりう蝕のリスクが高い子どもに対して、1000ppmFを超える高濃度 のフッ化物配合歯磨剤を使用することもある。

(う蝕予防のためのフッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法、2023年版より引用)

2.うがいをする

- うがいは少なめの水(約20ml)で1回で軽く済ませる

- うがいのし過ぎは要注意!

3.歯みがき後は飲食しない

- 歯みがきをした後は、1~2時間飲食を控えるとさらに効果が高まります

- 就寝前に使用すると、効果4倍にアップします

「大人むし歯」にも効果があります

「大人むし歯」とは

治療済みの歯にむし歯が再発する「再発(二次)むし歯」や歯肉が下がった部分に生じる「根元(根面)むし歯」のことをいいます。大人むし歯は、痛みを感じにくいのが特徴で進行しても気づきにくく、ズキズキと痛み出したときには手遅れということもあります。

「大人むし歯」にフッ化物配合歯みがき剤は効果大!

フッ素には、歯からカルシウムが溶け出すことを抑制するチカラがあります。同時にいったん溶け出してしまったカルシウムを歯に取り込む働きも知られていて、歯の質そのものを強化してくれます。

さらに、フッ素はむし歯菌自体の活動を抑える働きももっていて、むし歯予防に大変効果的な成分といえます。

関連ファイル

お問い合わせ先