トップ > 子育て・教育 > こどもをはぐくむ柏市子育てサイト はぐはぐ柏 > 子育てナビ > 入園・入学関係 > 幼児教育・保育の無償化 > 幼児教育・保育の無償化

更新日令和8(2026)年1月14日

ページID481

ここから本文です。

幼児教育・保育の無償化

ガイドを利用してみませんか?

目次

市役所の手続きで分からないときの通訳を外国人アドバイザーが無料で行っています。

サービスが必要なかたは、こちらから予約を行ってください。(別ウインドウで開きます)

- 無償化ってなに?

- うちの子は無償化の対象?

- どんな手続きが必要?

- 柏市内の無償化対象施設はどこ?

- どのくらい補助されるの?

- 施設等利用給付の認定申請

- 転出・転入する際に必要な手続きはなに?

- 企業主導型保育施設を利用する場合、どんな手続きが必要?

- その他

食材料費(副食費)の免除 - よくある質問(FAQ)

- 申請に必要な書類(ダウンロードをご希望のかたはこちら)

- 関連サイト

1 無償化ってなに?

子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスのお子さん及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんを対象に、保育料等について無償化を実施しております。

2 うちの子は無償化の対象?

幼児教育・保育無償化判定ガイド(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)で質問に回答いただくと、お子さまが無償化の対象となるかどうかを確認することができます。

また、リーフレットも作成しておりますので併せてご確認ください。

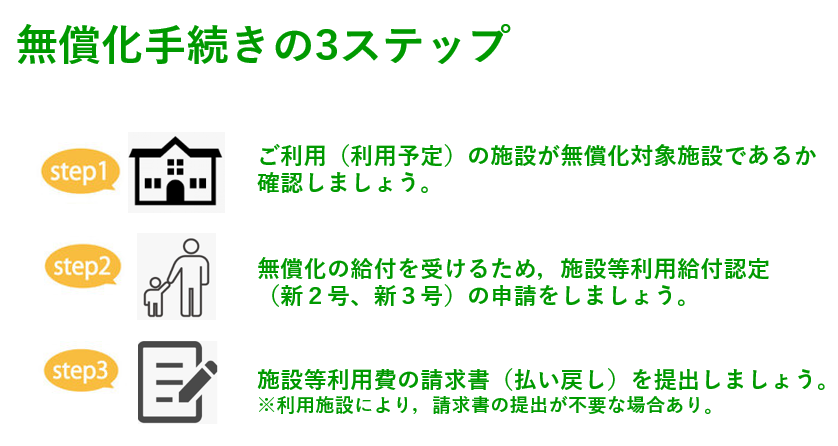

3 どんな手続きが必要?

- ステップ1 無償化対象施設を確認する

- ステップ2 施設等利用給付認定の申請をする

- ステップ3 施設等利用費請求書を提出する

4 柏市内の無償化対象施設はどこ?

注意)認可保育所や認定こども園、新制度移行幼稚園については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。

令和6年9月30日をもって国の定める指導監督基準を満たしていない認可外保育施設における無償化経過措置期間は終了となりました。令和6年10月1日以降は、国の定める指導監督基準を満たしていない認可外保育施設は無償化の対象外です。

(補足1)令和6年9月分までの利用料については、施設の利用月から2年間は請求可能です。

(補足2)令和6年10月1日以降対象外となった施設も、指導監督基準を満たす証明書の発行を受けたのちは、再度無償化対象施設となることが可能です。

柏市外の施設については、施設が所在する市区町村にお問い合わせください。

5 どのくらい補助されるの?

無償化の対象費用は、月額保育料のみです。

実費として徴収される費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。

年齢・施設ごとの支給額

(下の画像をクリックすると拡大版が表示されます)

幼稚園

幼稚園のプレスクールは無償化の対象外です。

幼稚園には、「新制度移行幼稚園」と「私学助成幼稚園」があります。

新制度移行幼稚園

保育料は無償であり、給付を受けるための手続きは不要です。

私学助成幼稚園

新1号認定を受けることで、「毎月の月額保育料+入園料(入園初年度に限る。)」を対象に月額25,700円を上限とした無償化の給付を受けることができます。

保育所・認定こども園等

保育料は無償であり、給付を受けるための手続きは不要です。

参考:幼児教育・保育の無償化概要(幼稚園、保育所、認定こども園等)(こども家庭庁HP)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育

保育の必要性があるという認定(新2号または新3号)を受けた場合には、幼稚園・認定こども園(1号認定)の利用に加え、預かり保育の利用料が、利用日数に応じた上限額まで支給されます。

| 対象者 | 満3歳児クラスかつ住民税非課税世帯の子ども | 3歳児クラス~5歳児クラスの子ども |

|---|---|---|

| 支給上限額 | 16,300円 (日額上限450円) |

11,300円 (日額上限450円) |

| 支払方法 | 償還払い | |

| 必要な認定 | 新3号認定 詳細はこちら(施設等利用給付) |

新2号認定 詳細はこちら(施設等利用給付) |

| 申請方法 | 園経由 | |

(補足1)満3歳児クラスで、「保育が必要であるという認定を受け、かつ住民税非課税世帯」以外のかたは、預かり保育の無償化の対象外です。

(補足2)在籍する幼稚園・認定こども園(1号認定)が提供している預かり保育が以下のいずれかに該当する場合に限り、「負担した預かり保育料」に認可外保育施設等の利用料を加えて上表支給上限額の範囲内で無償化の対象とすることができます。

在籍する園が認可外保育施設等と併用可能かどうかは、柏市内無償化対象施設一覧からご確認ください。

- 教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満

- 年間開所日数が200日未満

参考:幼児教育・保育の無償化概要(幼稚園の預かり保育)(こども家庭庁HP)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

認可外保育施設等

認可外保育施設の無償化対象となるのは、認可保育施設等を利用していないかたのみです。

認可保育所、認定こども園(2号・3号)を利用しているかたが、認可外保育施設を併用した場合、認可外保育施設の利用料は無償化対象外となります。

| 対象者 | 0歳児~2歳児で、住民税非課税世帯 | 3歳児~5歳児 |

|---|---|---|

| 対象施設及び事業 | 柏市保育ルーム、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 (無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。) |

|

|

支給上限額 |

月額保育料42,000円まで | 月額保育料37,000円まで |

| 必要な認定 | 新3号認定 詳細はこちら( 施設等利用給付) |

新2号認定 詳細はこちら( 施設等利用給付) |

| 支払方法 | 償還払い | |

| 申請方法 | 市に申請(四半期ごと) | |

(補足1)認可外保育施設と病児保育事業の併用など、認可外保育施設の複数サービスを利用した場合、合算して月額上限37,000円(0歳児から2歳児の住民税非課税世帯は月額上限42,000円)まで無償化。

(補足2)在籍する幼稚園・認定こども園(1号認定)が提供している預かり保育が以下のいずれかに該当する場合に限り、「負担した預かり保育料」に認可外保育施設等の利用料を加えて月額11,300円または16,300円まで無償化の対象とすることができます。

在籍する園が認可外保育施設等と併用可能かどうかは、柏市内無償化対象施設一覧からご確認ください。

- 教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満

- 年間開所日数が200日未満

(補足3)柏市外の認可外保育施設等が、認可外保育施設としての設置届を提出しているかについては、認可外保育施設等の所在市区町村へ直接お問い合わせください。

(補足4)ファミリー・サポート・センター事業における無償化の対象は、「預かり」及び「預かりと併せて利用される送迎」です。「送迎」のみの利用、「交通費」や「飲食代」等の実費、「キャンセル料」については無償化の対象外です。

参考:幼児教育・保育の無償化概要(認可外保育施設等)(こども家庭庁HP)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

就学前の障害児の発達支援

就学前の障害児の発達支援を利用する3歳児から5歳児までのお子さんの利用者負担額が無料になります。

| 対象期間 | 満3歳になって初めての4月から小学校入学までの3年間 |

|---|---|

| 対象となるサービス |

|

| 無償とならない費用 | 医療費や食費等の現在も実費で負担している経費 |

(補足1)幼稚園、保育所、認定こども園等と上表発達支援サービスを併用する場合は、ともに無償化の

対象となります。

(補足2)障害児入所支援を行う指定発達支援医療機関についても無償化の対象となります。

参考:就学前の障害児の発達支援に関する住民・事業者向け説明資料(内閣府作成資料)(PDF:24KB)

6 施設等利用給付の認定申請

施設等利用給付を受けるためには、施設を利用開始する前月までに当該給付に係る申請書をご提出いただき、認定(新1号、新2号、新3号のいずれか)を受ける必要があります。

| 認定区分 | 支給要件 | 支給に係る施設及び事業 |

|---|---|---|

| 新1号 | 保育の必要性の認定を受けていない、3歳児クラス(年少)以上及び満3歳児クラス在籍児童 | 幼稚園(私学助成幼稚園) |

| 新2号 | 保育の必要性の認定を受けた3歳児クラス(年少)以上の在籍児童 |

認定こども園(1号利用)、幼稚園(新制度移行園を含む。)が実施する預かり保育事業

柏市保育ルーム、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 |

| 新3号 | 保育の必要性の認定を受けた0歳児~2歳児クラス(満3歳児クラス含む。)で住民税非課税世帯の在籍児童 注)同居祖父母等の所得合算対象世帯を除く。 |

認定期間及び申請書提出期限

施設等利用給付認定は、申請月の翌月から適用となります。

そのため、無償化を受けるためには、施設を利用開始する前月までに申請をする必要があります。

注)末日が土日祝日等の場合は、提出期限はその前営業日とします。

認定の変更が必要な場合

施設等利用給付認定の申請内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。

- 届出が必要なケース

- 新1号認定

→例)住所が変わった/家族が増えた/利用施設が変わった など

注)新1号認定を受けている方が新2号認定を希望する場合は、認定の変更には該当しません。

新規で新2号認定の申請が必要です。 - 新2号・新3号認定

→例)・認定の事由が変わった/認定期間に影響がある変更が生じた

(就労先を退職し求職活動を開始した/転職した/妊娠した/育休を取得した など)

・保護者・児童の登録情報が変わった

- 新1号認定

- 届出の提出期限

新たな認定開始の前月中

注)末日が土日祝日等の場合は、提出期限はその前営業日とします。

保育を必要とする事由(あくまで一例です。)

| 事由 | 要件 | 認定期間 |

|---|---|---|

| 就労 | 「週16時間以上」かつ「月64時間以上」を共に満たして就労している場合 | 就労証明書の記載どおり就労を継続している期間 |

| 妊娠・出産 | 妊娠中か出産後間がない場合 | 産後8週間を経過した月の末日まで(実際の出生日によって、当初の認定期間より短くなる場合があります。) |

| 疾病・障害 | 保護者が疾病にかかっていたり、負傷していたり、心身に障害があり、子どもの家庭保育にあたれない場合 | 診断書に記載された必要な療養期間 |

| 介護・看護 | 同居の親族(長期間入院等をしている場合を含む。)を、「週16時間以上」かつ「月64時間以上」を共に満たして介護または看護している場合 | 介護・看護を継続している期間 |

| 求職活動中 | 求職活動を継続的に行っている場合 | 認定日から90日目を迎える月の末日まで |

| 就学 | 「週16時間以上」かつ「月64時間以上」を共に満たして、学校に在学しているまたは職業訓練を受けている場合 | 卒業または修了予定月の末日まで |

| (育児休業中の在園児の継続利用) | 既に保育園等に在園している子どもの保護者が、下の子の育児休業を取得し、その間も継続して保育園等の利用が必要と認められる場合 | 最長で育児休業に係る子どもが2歳になる日が属する年度の翌年度4月30日まで |

7 転出・転入する際に必要な手続きは何?

施設等利用給付認定(新1号及び新2号・新3号認定)は、居住している市区町村での手続きが必要なため、市外に転居される際は転居先の市区町村に対し申請手続きを行う必要があります。

認定は事前申請となるため、転出入が予め判明している場合は、新たな居住先の市区町村へ認定申請について確認し、必要書類を添付のうえ速やかに申請手続きを進めてください。

注意)転園せずに他の市区町村へ転出する場合も、引き続き無償化による給付を受けるためには、転居先の市区町村から施設等利用給付認定(新1号及び新2号・新3号認定)を受ける必要があります。

柏市外へ転出する場合

| 認定 | 転出先自治体での認定基準日 | 認定の始期 | 認定の申請期限 (添付書類の提出も含む) |

|---|---|---|---|

| 新1号 新2・3号 |

転出先の市区町村にご確認ください。 |

||

注意)新2号・新3号認定における「保育の必要性」の要件については、各市区町村によって認定基準や提出書類が異なる場合があります。

申請の期限を含め、新たな居住先の市区町村に対し、必ず事前にご確認ください。

柏市では認定されたが、他の市区町村では認定不可というケースもあります(その反対のケースもあります。)。

柏市に転入する場合

| 認定 | 柏市の認定基準日 | 認定の始期 | 認定の申請期限 (添付書類の提出を含む) |

|---|---|---|---|

| 新1号 新2号・新3号 |

原則、転入日(住民日) | 原則、転入日(住民日) | 原則、転入日の前日 |

注意)新2号・新3号認定における「保育の必要性」の要件については、各自治体によって認定基準や提出書類が異なる場合があります。

転出元の自治体では認定されたが、柏市では認定不可というケースもあります。

8 企業主導型保育施設を利用する場合どんな手続きが必要?

企業主導型保育施設を利用されるかたの無償化は、利用者、企業主導型保育施設、児童育成協会の3者間の中で行われるため、市区町村が支給を行う認可外保育施設等には含まれません。

(1)入園する前に必要な手続き

地域枠で入園する場合、居住している自治体から教育・保育給付認定の2号もしくは3号の認定を受ける必要があります。

(2)入園した後に提出が必要な書類

施設が提出する書類

企業主導型保育施設は、利用者の居住する市区町村へ「利用者状況報告書」を提出し、利用者の情報を報告する必要があります。

毎年4月1日時点の利用児童について、当該年度の4月中に利用者の居住する市区町村へ提出してください。

利用者が提出する書類

子ども・子育て支援法施行規則第28条14項の規定により、企業主導型保育施設の利用者は、施設の利用開始する日の属する月中に居住する市区町村へ「利用報告書」を提出し、施設の利用を終了(退園)した時は「利用終了報告書」を提出する必要があります。

注)「利用報告書」「利用終了報告書」は、無償化の対象か否かを問わず、全ての利用児童について提出が必要です。「一時預かり事業」「病児保育事業」のみを利用している児童については、提出は不要です。

(1)施設に入園した時に提出する書類

- 利用報告書(エクセル:17KB)

注)市区町村への「利用報告書」の提出は、施設が利用者から預かり、施設が居住する市区町村へ提出してください。

施設を利用中に転居した場合は、その都度、転居先の市区町村へ「利用報告書」の提出が必要です。

(2)施設の利用を終了(退園)する時に提出する書類

注)小学校入学に伴い利用を終了する場合は、「利用終了報告書」の提出は不要です。

9 その他

食材料費(副食費)の免除

認定こども園、認可保育所利用者

以下の条件のいずれかに該当する子どもは、食材料費のうち、副食費が免除されます。

幼稚園利用者

以下の条件のいずれかに該当する子どもは、食材料費のうち、副食費が月額4,800円を上限に助成されます(預かり保育利用時にかかる費用は対象外となります。)。

【免除・助成の条件】

- 市民税所得割77,101円未満世帯の子ども

- 所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども

(注意)第3子以降の子どもとは

(1) 幼稚園・認定こども園(1号認定)の場合

→小学校3年生までのお子さまのうち、第3子以降のお子さま

(2) (1)以外の施設

→就学前のお子さまのうち、第3子以降のお子さま

10 よくある質問(FAQ)

| 質問 | 回答 | |

|---|---|---|

| 1 | 無償化の対象は何歳からですか。 |

3歳児クラス~5歳児クラスが対象となります。 |

| 2 | 幼児教育・保育無償化の対象となった場合、保育料や給食費を含むすべての負担額が無料になるのでしょうか。 | 無償化の対象となる費用は保育料のみとなります。給食費やバス送迎費等の実費徴収分は無償化の対象外であり、保護者負担となります。 ※給食費(副食費)については、市民税所得割額の金額により免除・助成されます。 |

| 3 | 職場の託児施設を利用していますが、無償化対象となりますか。 | 職場の託児施設が無償化対象施設となるための届出を行っている場合は対象となります。無償化対象の施設であるかどうかは職場または施設の所在市区町村までお問い合わせください。 |

| 4 | 保育の必要性はありませんが、幼稚園の利用に加え預かり保育も利用しています。預かり保育の利用料は無償化対象にならないのでしょうか。 | 幼稚園の預かり保育については、保育の必要性が確認でき、新2号もしくは新3号認定を受けている方のみが無償化の対象となります。 |

| 5 | 2歳児クラスで認可保育所を利用していますが、3歳の誕生日を迎えた日から無償化の対象になるのでしょうか。 |

クラス年齢で3歳児クラスになった年度の初め(4月)から無償化の対象となります。 ※3歳の誕生日を迎え、幼稚園や認定こども園(1号認定)の満3歳児クラスに入園した場合のみ、新1号認定を受けたうえで無償化の対象となります。 |

| 6 | 子ども2人を保育施設に預けていますが、上の子が無償化の対象となった場合、下の子の保育料は半額でなくなるのでしょうか。 | 多子軽減制度の変更はありませんので、下のお子さんの保育料は半額となります。 |

| 7 | 認可保育所等で延長保育を利用した際に、その利用料は無償化の対象になりますか。 | 認可保育所・認定こども園(2号認定)については、保育標準時間認定、保育短時間認定どちらの場合も延長保育の利用料は無償化の対象とはなりません。 |

| 8 | 認可保育所や認定こども園を利用し、加えて認可外保育施設等を利用した場合、認可外保育施設の利用料は無償化になりますか。 |

認可保育所・認定こども園を利用している場合は、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象となりません。 |

| 9 | 柏市外の施設を利用した場合、その利用料は無償化の対象となりますか。 | 柏市外の施設であっても無償化の対象となります。 ※無償化対象の施設かどうかの確認は施設の所在市区町村までお問い合わせください。 |

11 申請に必要な書類

無償化の申請ガイド

幼児教育・保育無償化認定に必要な書類 ガイド(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)で質問に回答いただくと、申請時に提出が必要な書類を確認することができます。

注)必要な書類は、ご家庭によって異なります。

施設等利用給付認定(新1号~新3号認定)(新規申請)

令和7年度申請分(令和7年度中認定希望者用)

- 【新1号認定用】子育てのための施設等利用給付認定申請書

(PDF:181KB) (エクセル:96KB) - 【新2号・新3号認定用】子育てのための施設等利用給付認定申請書

(PDF:269KB) (エクセル:91KB) - 記載例【新2号・新3号申請】子育てのための施設等利用給付認定申請書

(PDF:444KB)

令和8年度申請分(令和8年度以降入園者用)

- 【新1号認定用】子育てのための施設等利用給付認定申請書

(PDF:169KB) (エクセル:98KB) - 【新2号・新3号認定用】子育てのための施設等利用給付認定申請書

(PDF:267KB) (エクセル:90KB) - 記載例【新2号・新3号申請】子育てのための施設等利用給付認定申請書

(PDF:434KB)

施設等利用給付認定(新1号~新3号認定)(変更申請)

- 子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)

(PDF:286KB) (エクセル:62KB)

証明書類

- 【柏市共通様式】就労証明書

(PDF:244KB) (エクセル:61KB) - 【新2号・新3号用】復職証明書

(PDF:461KB) (エクセル:220KB) - 【新2号・新3号用】求職活動状況申告書

(PDF:122KB) (エクセル:16KB) - 【新2号・新3号用】介護・看護状況申告書

(PDF:267KB) (エクセル:17KB) - 【新2号・新3号用】申立書

(PDF:86KB) (ワード:32KB) - 年間収入申告書

(PDF:232KB) (エクセル:33KB)

12.関連サイト

こども家庭庁のホームページ

幼児教育・保育の無償化について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

上記サイトは、以下の言語に対応しています。各言語をクリックしてご確認ください。

- 英語(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

- 中国語(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

- 韓国語(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

- ポルトガル語(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

- スペイン語(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

関連情報

お問い合わせ先