ここから本文です。

事業系廃棄物の適正処理ガイド~事業者のみなさまへ~

事業活動に伴って排出される一般廃棄物を減量するための方法などをご案内しています。

住み良い柏を未来に残すために、市内事業者の皆様のご協力が必要です。

内容一覧

- 事業系廃棄物ってなに?

- 柏市の事業系廃棄物の実態について

- 事業系廃棄物を減量することのメリットは?

- 減量方法(基本編)

- 減量方法(ステップアップ編)

- そのほかのリサイクル方法

- 業種ごとの具体的な減量方法

- 循環型社会の実現を目指して

- 事業系一般廃棄物減量の啓発チラシ

- 事業系一般廃棄物減量計画書

事業系廃棄物ってなに?

- 事業系廃棄物とは

事業系廃棄物は、地域にある家庭系ごみの集積所に出すことはできず、自ら処理する必要があります。

さらに、産業廃棄物と一般廃棄物に分類され、処理の方法も異なります。 - 事業系廃棄物減量の責務(PDF:85KB)

事業者の皆様は、法律等によりごみを減らすことが義務付けられています。

柏市の事業系廃棄物の実態について

概要

- 市内から排出されるごみ(一般廃棄物)のうち約68%が家庭系、約32%が事業系です。(「令和元年度版柏市清掃事業概要」より)

- 市内事業所から排出される一般廃棄物のうち、約52%が廃棄(焼却)され、約48%が資源化されています。

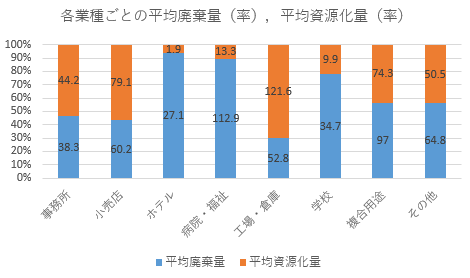

- 下図は業種ごとの平均廃棄量と資源化量のグラフです。

- 業種によって割合の差が見られますが、どの業種においても資源化が可能であるといえます。

「令和2年度事業系一般廃棄物減量計画書」より市独自調べ((補足)数値は令和元年度のもの)

対象事業所:市内205事業所

事業系廃棄物を減量することのメリットは?

- 経営コストの削減⇒市役所では可燃ごみを前年度比約45%減量し、約27万円/年の費用を削減することができました。

- 企業のイメージアップ

- 従業員の意識改革

- 地球環境の保全

減量方法(基本編)

ごみの減量、適正処理及びリサイクルを推進するためには、ごみの発生状況と処理・リサイクルの実態を把握することが大切です。また、ごみの分別区分、排出・保管場所などに関するルールやマニュアルを定め、テナント、従業員などに周知徹底を行うことが必要です。

これらの取り組みを全て廃棄物管理責任者一人で進めることはできません。各部署・テナントごとに担当責任者を選任し、建物全体での一体的な取り組みが実施できる体制を作りましょう。

1ごみ・資源の量を把握しましょう

まずは、各フロア、ビル全体では、どんな種類のごみ、資源がどのくらい発生しているか排出状況の実態を把握します。また、建物内で行っている分別方法を整理し、ごみ処理の流れを確認します。

排出量の把握

ごみ量を把握することは、減量効果の確認や減量計画策定のために不可欠なものです。また、処理料金の支払いの根拠にもなるため、事業者自ら量を把握し、業者からの報告は、補完としての使用にとどめるのが望ましい方法です。

また、排出する度に計量し実量を把握することが原則ですが、実測が難しい場合は、容器や袋単位による換算基準を定め、その個数により排出量を把握する方法も考えられます。排出時に使用している容器や袋を一定期間計量し、基準値を決めてみましょう。

2ごみの減量に向けて検討しましょう

減量計画の設定

ごみの排出状況から、改善ポイントを洗い出し、減量・再利用化の計画、目標値を決めます。目標作成の段階から所有者・テナント・社員・清掃員の意見を求め、ごみの発生抑制・再利用化を目指す具体的な行動を提起するものにしましょう。

分別ルールの策定

ごみの分別方法や再利用の対象品目の選定にあたっては、廃棄物処理業者・資源回収業者ともよく相談し、効果的な分別区分、排出・保管場所、表示方法などのルールを設定します。また、搬入先と処理内容は「事業者処理責任」として必ず把握してください。

↑市役所ごみ出しハンドブック(内容)

3できることから実践しましょう

まずは、全員が無理なく実践できる簡単な取り組みから始めましょう。事業所の一人ひとりがごみの減量・リサイクルについて意識を持ち、行動に移すことが重要です。社員、テナント、清掃員など関係者にマニュアルを配付したり、社員研修、社内報、掲示板等を活用し、継続的な指導と意識啓発を行います。

ごみの減量化を実行するには、環境整備も欠かせません。排出方法の徹底とともに、排出・保管場所の明示など、3Rに取り組みやすい環境を作ることが重要です。

排出・保管場所の明確化、ポスターの掲示

ごみの種類ごとに排出、保管場所を区分し、明確化することが有効です。ごみの名称、注意事項及びリサイクルの仕方などを明記したプレートやポスターを各保管場所に掲示します。

4日常管理と点検をしましょう

日常管理

分別ルールに従って、分別区分ごとのごみの排出量、再利用量を確認してみましょう。把握した量を日報、月報、年報として管理します。分別種類ごとの実績を集計することで、減量効果、改善点を見出すことができ、新たな方策をとることができます。

点検

定期的にごみの排出、保管場所を点検、巡回して、分別が適切に行われていることを確認します。

チェックポイント

- それぞれの廃棄物は適切な場所に保管されているか

- 保管場所は整理整頓されているか

- 収集頻度は適切か(保管場所の容量に合っているか)など

効果が見られなかった取り組みについては、見直しが必要です。新たな目標・問題点の検討を行い、無理なく、ごみ減量・リサイクルを進めましょう。

廃棄物処理業者・資源回収業者との連携

廃棄物の適正処理、リサイクルを実現していくためには日頃から廃棄物やリサイクル等の処理業者と協力関係を構築し、情報共有や意見交換など連携を図っていくことも必要です。

減量方法(ステップアップ編)

3Rを実践しましょう!

普段のごみ処理の流れが定着したら、事業所から発生する廃棄物をさらに減量できないか検討してみましょう。ごみ減量のキーワードは「3R」です。

- Reduce(リデュース)

ごみになるものを減らしましょう

(例)書類のペーパーレス化、両面印刷、2up印刷、簡易包装

- Reuse(リユース)

捨てずにまた使いましょう

(例)使用済みOA用紙の裏面利用

- Recycle(リサイクル)

もう一度資源として活かしましょう

(例)段ボール、新聞紙等は分別して資源化

まずは「紙ごみ」の減量・リサイクルから!

紙ごみの中には、分別すれば紙の原料として再利用できるものが多く含まれています。まずは、できるだけ使用量を減らし、リサイクル可能な紙はごみにしないことを事業所の皆様一人ひとりに理解してもらいましょう。

ごみの発生量を減らしましょう

方法1.紙の使用量を減らしましょう

- 会議などにおけるペーパーレス化の推進

- 両面印刷や裏面使用を推進

- 書類の共有化、一元化を進める

方法2.仕事上で使用した紙をごみにしない

- リサイクルボックスを活用する

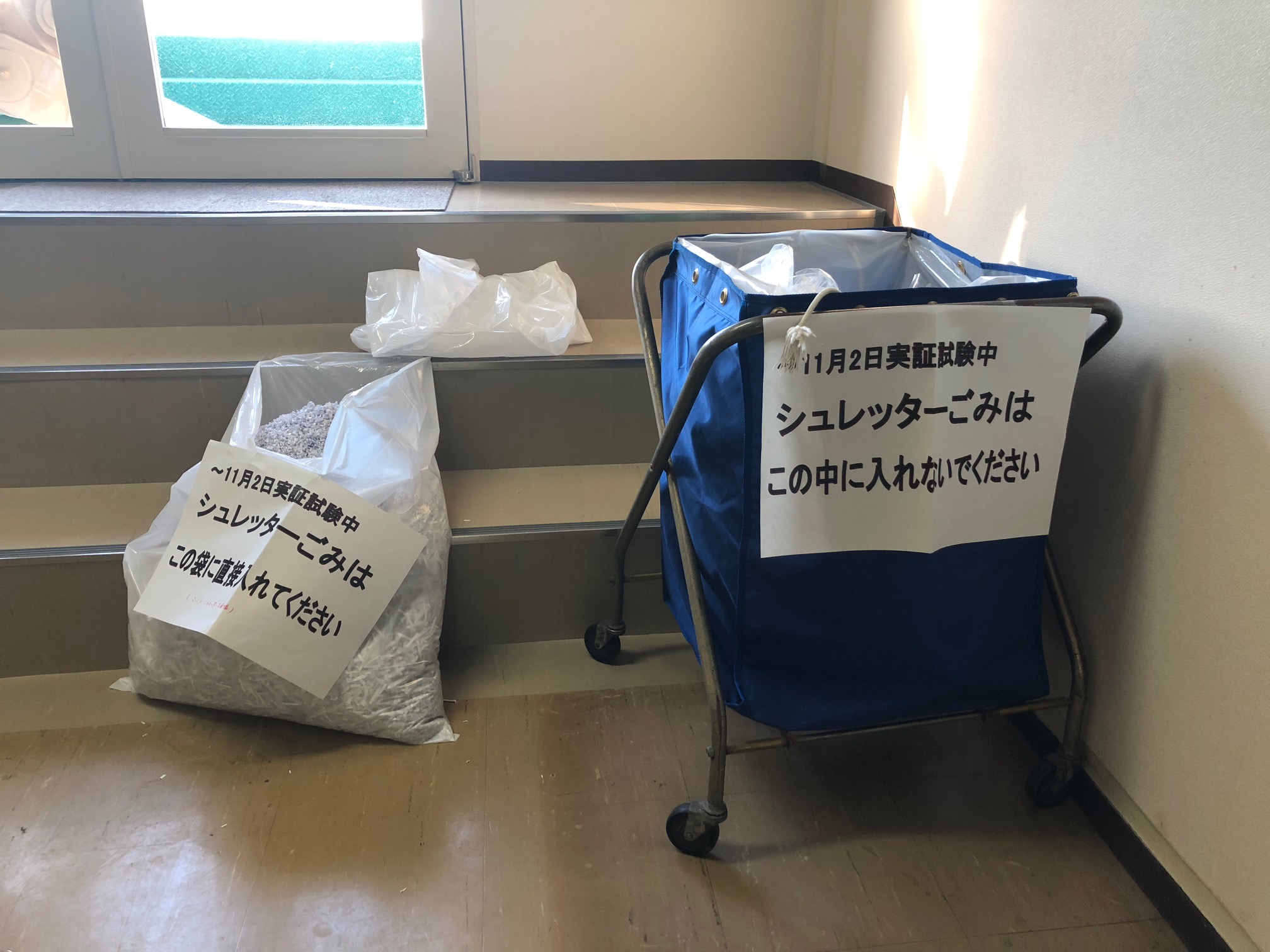

- シュレッダー処理した紙くずもリサイクル可能

- 機密書類も溶解後にリサイクル可能

↑市役所内にてシュレッダーごみとそのほか可燃ごみを分別。シュレッダーごみはリサイクル処理を行っている。

紙をリサイクルしましょう

1.発生量・実態の調査

- どのような古紙が発生しているか(種類・排出量)

- それらはどのように処理しているか(実態)

2.回収業者と相談

どのような品目で分別収集するか(回収方法)

3.分別方法の決定と容器の設置

従業員各自が分別しやすい種類の分別ボックスを設置

4.回収の実施

古紙の種類により製紙原料としての用途が異なります。詳しくは回収業者へ確認してください。

古紙の分別・リサイクルを進めるためには

- まず、古紙リサイクルを会社の方針として進めることが重要です。

- 担当する社員を決め、ルールを定め、社内に周知します。

- 分別の意識を定め、取り組みやすい環境を整えます。

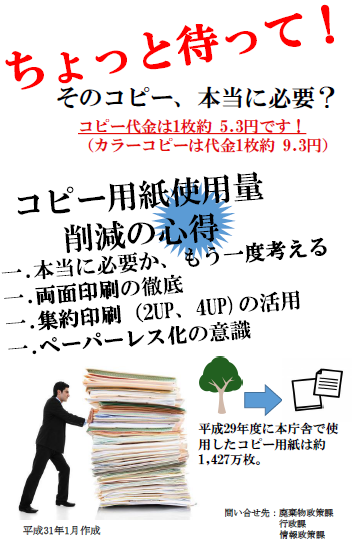

↑市役所内の全ての複合機近くに掲示しているポスター

紙使用量削減啓発ポスター(数値ブランク版)(ワード:76KB)(別ウィンドウで開きます)

- ダウンロードし、ご活用ください。

一工夫!分別のポイント

- 職場のごみ箱を減らし、まず手元で分別できるボックスを置きましょう。

- 古紙回収ボックスを設置し、社内の古紙を集約しましょう。

- ボックスには、回収品目や禁忌品を明示し、分別を徹底しましょう。

↑市役所内の古紙回収ボックスは種類ごとに分別可能

リサイクルできない紙類

古紙を再生するにあたり、紙の原料にならないものが入っていると、再生するときの妨げになるので、古紙原料として利用できない異物は必ず取り除きましょう。詳しくは回収業者へ確認してください。

一般的に禁忌品とされるもの

- リサイクルできない紙

粘着物の付いた封筒や圧着はがき、ビニールコート紙、裏カーボン紙、感熱紙、ワックスの付いた紙(紙コップなど)、写真、合成紙、ストーンペーパーなど

- 紙以外

粘着テープ類、ファイルの金具、金属クリップ類、フィルム類、セロハン、プラスチック製品、ガラス製品、布製品など

そのほかのリサイクル手法

事業者のみなさまへ~リサイクル手法一覧~(別ウィンドウで開きます)

業種ごとの具体的な減量方法

1.事務所

- 機密書類の資源化

- 会議資料のペーパーレス化

2.小売店

- 社内連絡事項のデータ化

- バラ販売、量り売り、総菜コーナーの売り切りの推進

- 容器包装の削減

- 食品廃棄物のリサイクル

3.ホテル

- 古紙類の細分別によるリサイクル

- 追加調理による調整で食材の食品ロス削減

4.病院・福祉

- 電子カルテの導入

- 機密書類の溶解処理(リサイクル可)

5.工場・倉庫

- 使用済み封筒の社内利用

- 工程管理の継続改善

- 報告書、見積書等に係る装丁の省略

6.学校

- プリンターのトナーカートリッジのメーカー回収

- 落ち葉の腐葉土化

7.複合用途(テナントビルなど)

- 生ごみの脱水処理

- 缶、びん、ペットボトル専用保管容器を設置し、業者へ回収依頼

- 段ボール、シュレッダー紙、新聞紙等の保管場所を設置、業者へ回収依頼

共通

- 社員への資源リサイクルの啓発

- 裏紙の利用

- 両面印刷の推進

- マイカップやマイボトルの利用による紙コップの使用削減

循環型社会の実現を目指して

柏市では、循環型社会の実現を目指して、3Rの推進を行っています。詳しくは「循環型社会の実現を目指して」をご覧ください。

事業系一般廃棄物減量啓発チラシ

事業系一般廃棄物減量啓発チラシ(PDF:351KB)(別ウィンドウで開きます)

事業系一般廃棄物減量計画書

事業系一般廃棄物減量計画書の提出について

柏市では、一定の条件を満たす事業者(事業所単位)様には「事業系一般廃棄物減量計画書」の提出をお願いしています。(該当する事業者様には7月~8月頃に市から通知と様式をお送りします)

お問い合わせ先