トップ > 文化・スポーツ・観光 > 歴史・文化・芸術 > 歴史・文化財 > 柏市歴史デジタルミュージアム > 歴史発見「かしわ・その時」 > 第十回 かしわ・その時「昭和28年11月10日「中秋丸就航ー悲願の県営渡船ー」

更新日令和3(2021)年2月26日

ページID2938

ここから本文です。

第十回 かしわ・その時「昭和28年11月10日「中秋丸就航ー悲願の県営渡船ー」

第十回 かしわ・その時「昭和28年11月10日「中秋丸就航ー悲願の県営渡船ー」

今回の「かしわ・その時」は、今から59年前の昭和28年(1953)11月10日、手賀沼に初めての動力による連絡船「中秋丸」が就航した日としました。

今では想像もつきませんが、大昔から手賀沼は魚や鴨の猟場としてだけでなく、人や物を運ぶ大切な水上交通路としても人々に利用されてきました。かつて沼沿い地区には17ヶ所とも数えられた渡し場や、「江間(えま)」と呼ばれる船溜(ふなだまり)が設けられ、何艘かのサッパ船が係留されていたのです。さっぱ船は笹の葉型の小型船で、手賀沼では日常的に水運に使われていました。しかし、こうした小型の船は天候の影響を受けやすく、風雨による水難の危険と常に隣り合わせでした。昭和19年(1944)には周辺の小学校の女子教員らを乗せた船が転覆し、18人もの犠牲者を出す遭難事故も発生しています。

「第10回かしわ・その時」では、安全航行の契機となった県営渡船「中秋丸」の就航をテーマに手賀沼の物流を紹介してみましょう。

(平成24年11月8日掲載)

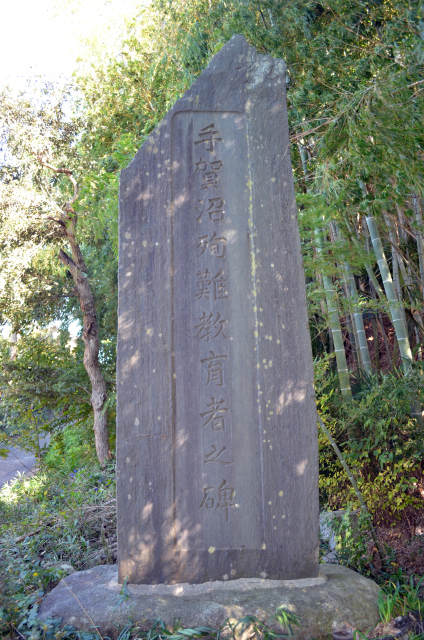

女子教員の殉難

女子教員殉難碑

(我孫子市湖北)

太平洋戦争末期に起きた女子教員たちの水難事故は、長い手賀沼の歴史の中でも特に悲しい出来事として記憶されています。長引く戦争の中で男子教員の多くは戦地に赴き、教室で子供たちに教鞭をとっていたのは若い女の先生たちが中心となっていました。

昭和19年11月22日、東葛飾郡教育会の主催による研修会が実施されます。会場は午前中が湖北国民学校(現在の我孫子市立湖北小学校)、午後が手賀東部国民学校(現柏市立手賀東小学校)で、湖北国民学校での研修を終えた参加者達は3艘の船に乗り、手賀東部国民学校のある当時の対岸の手賀村へと乗り出したのです。

事故の様子は次のようなものでした。

「3艘で20人以上の乗船は無理であるにもかかわらず、学校関係者44人を中心に50人を乗せていた。大勢が乗れるようにと船はそれぞれ縄で繋ぎ、しかも船頭は2人だけであった。船頭は無謀な乗船に反対したが、戦時中の非常時でもあり押し切られたという。はじめのうちは穏やかな天気で、一同はのんびりとあたりを眺めながら談笑していたが、対岸までもう少しという時、突然強風が吹き出した。激しい風波による浸水が船を襲い、たちまち船内は悲鳴と大混乱に包まれた。皆は濡れまいとして片側の船に移動したため、バランスを失ってまず一番風下の船が沈み、縄で繋がれていたため2番船・3番船も次々と転覆していった。初冬の沼の水は凍えるように冷たく、その上モンペ姿の冬支度では泳ぐこともままならず、次々と力尽きていった。」

懸命の救出活動も空しく、乗船者50人のうち18人の犠牲者を出すと言う大惨事となったのです。当時の新聞は「視察会の女教員一行、伝馬船が転覆遭難、ああ魔の手賀沼 十八の生霊を呑む」と大きく報じました。

昭和17年(1942)9月21日には渡船が転覆し、手賀村片山(現柏市片山)の野菜行商人6人が死亡する事故も起きるなど、手賀沼では明治以降だけでも200人以上の犠牲者を出してきたといわれています。

水難者供養のために造立された観音像

(手賀沼フィッシングセンター)

中秋丸の登場

朝の中秋丸を利用する人々

(個人蔵)

何回も繰り返される悲劇の中で、戦後、行商などの人々が増加してくると、雨や風の日でも影響が少ない、速くて丈夫なモーター船を待ち望む声が高まりました。

船の定員は30人で、他に自転車などの荷物を積む場所もあり、込んだ時などはここにも相当の人を乗せることが出来たようです。公営渡船でしたので運賃はタダで乗客には喜ばれましたが、以前から続いていた民間の渡船は多くが姿を消していきました。

沼を往復した期間は昭和39年(1964)までの11年間で、東京方面へ向かう行商のおばさんや学生たち、たくさんの荷物を運びつづけ、人々の足として親しまれました。

この頃の手賀沼は水も澄んでいて、寒い冬は凍りつく朝もあり、氷を割って船を走らせることもありました。

引退する頃は長年の活躍で、船体が相当傷んでいたということです。

自転車や行商のおばさんを乗せた中秋丸

(個人蔵)

夢の手賀大橋

昭和30年代に入り、景気が良くなってくると、船便に替わって大量輸送の可能な架橋への期待が大きくなりました。自動車の登場が県道船橋―取手線(当時)の整備を促進させたのです。

「箕輪(みのわ=沼南町)から子の神地先(我孫子町)へ、手賀沼を自分の足で渡れる」夢の「手賀大橋」です。

この橋は昭和37年(1962)に起工され、2年後の昭和39年(1964)に完成します。7月6日の開通式では三世代夫婦の渡り初めなど、盛大なお祝いが繰り広げられました。

旧手賀大橋の開通

昭和47年(1972)には県道の路線名が船橋―我孫子線と変わり、幹線道路としての重要度が増す一方、交通量の増大は毎日のように渋滞を引き起こすようになりました。

平成4年(1992)、新しい手賀大橋の架け替えが始まり、平成13年(2001)3月、美しいアーチを見せる4車線の橋が誕生しました。この年の4月には橋のたもとに「道の駅しょうなん」がオープンし、手賀沼に憩う大勢の人々で賑わいを見せています。

新手賀大橋

大正6年(1917)、我孫子に住んでいた文豪志賀直哉は私小説「和解」の中で、子供が急病で氷が必要になった時、「氷は菓子屋にもなかった。前日の嵐で沼向こうから来る筈のが来なかったから、今日は何処にもありますまいと云った。自分は当惑した。‥‥」と天候に左右される、当時の様子を描いています。

多くの人々を運んだ「中秋丸」も昭和39年の手賀大橋開通により、11年間でその使命を終え沼から姿を消していきました。しかしその航跡は、次の時代を担う手賀大橋の架橋から主要県道船橋―取手(我孫子)線の開通へとつながって行ったのです。

参考文献

- 「沼南風土記」 沼南町役場(1981)

- 「沼南風土記(ニ」」 沼南町教育委員会(1989)

- 「沼南のあゆみ」 沼南町役場(2005)

- 「歴史ガイドかしわ」 柏市教育委員会(2007)

歴史発見「かしわ・その時」シリーズ

歴史発見「かしわ・その時」は、毎回、その時々に起きた柏市にとって歴史的な出来事を通して市民の皆様方に地域の歴史を紹介していくコーナーです。

| タイトル | 概要 |

|---|---|

|

第一回 昭和8年7月20日 |

柏競馬場は当時、東洋一の威容を誇り、「柏を関東の宝塚に」というまちおこし計画の中核をなす施設で、昭和8年7月20日の競馬場駅の開設はこれを象徴する出来事でした。 |

|

第二回 昭和54年8月14日 ~米軍通信所が返還された日~ |

日本側に返還された米軍の柏通信所を通して、十余二地区の成り立ちと「柏の葉」開発の歴史を紹介します。 |

|

第三回 昭和22年9月15日 ~カスリーン台風・水魔が襲来した日~ |

猛威を振るったカスリーン台風をテーマに、利根川や手賀沼のほとりに暮らした人々と、水魔との苦闘の歴史を紹介します。 |

|

第四回 大正9年10月1日 ~第一回国勢調査が実施された日~ |

第一回国勢調査をテーマに、このときの調査データや市内の資料を紹介しながら、近代化の中で農村から商都へと劇的に変貌をとげた柏の姿を追います。 |

|

第五回 昭和29年11月15日 ~柏市が誕生した日~ |

町村合併から市制施行をテーマに、当時の懐かしい写真や資料とともに、中核市へと劇的に変貌をとげた柏の原点を紹介します。 |

|

第六回 文明10年12月10日 酒井根原の合戦~太田道灌、襲来~ |

江戸築城で知られる太田道灌と、下総の千葉孝胤が戦った酒井根原の合戦をテーマとして、数少ない当時の古文書史料を手がかりに、謎に包まれた柏の中世を考えます。 |

|

第七回 昭和24年1月25日 軍部が恐れた穏健派~牧野伸顕、十余二に永眠~ |

今から63年前、激動の大正・昭和期に活躍した政治家牧野伸顕が十余二で死去しました。牧野伸顕邸を中心に、鈴木貫太郎・吉田茂らと繰り広げた知られざる終戦への歴史に迫ります。 |

| 第八回 「天慶3年2月14日 東国の風雲児 平将門死す ~柏に生きる将門伝説を追って~」 |

京の朝廷に反乱を起こした平将門は関東地方を中心に、千年以上経た今でも根強い人気を持つ武将です。市内に残る将門伝説や信仰を紹介しながら、その成立と人気の謎に迫ります。 |

|

第九回 「安政2年10月1日 芳野金陵、藤田東湖と洋夷を談ず 安政の大地震前夜物語~」 |

近代日本の誕生を見据え、激動の幕末を生き抜いた、芳野金陵の活躍を紹介します。 |

掲載しているすべての画像・資料は、無断での複製・転載を禁止します。

資料や写真をご提供いただいた方々の敬称は略させていただいております。

お問い合わせ先