トップ > 文化・スポーツ・観光 > 歴史・文化・芸術 > 歴史・文化財 > 柏市歴史デジタルミュージアム > かしわの記憶(web版) > 第3回 邪馬台国時代の柏

更新日令和7(2025)年1月29日

ページID2944

ここから本文です。

第3回邪馬台国時代の柏

邪馬台国時代の柏

今から、1,800年前、西暦200年頃の日本は、対外的に倭(わ)と呼ばれていました。その頃を知る中国の歴史書、「魏志」倭人伝(「ぎし」わじんでん)には、女王卑弥呼(ひみこ)や居住地「邪馬台国」(「やまたいこく」)のこと、そして250年頃に死亡することなどが記されています。その比定地については九州と畿内(きない)説に大きく分かれ、未だ決着をみませんが日本の歴史のなかでは、弥生時代の終わりから古墳時代のはじめに該当し、邪馬台国時代と表現されることもあります。今回は、これに関連する柏市内の遺跡について述べてみます。

今から、1,800年前、西暦200年頃の日本は、対外的に倭(わ)と呼ばれていました。その頃を知る中国の歴史書、「魏志」倭人伝(「ぎし」わじんでん)には、女王卑弥呼(ひみこ)や居住地「邪馬台国」(「やまたいこく」)のこと、そして250年頃に死亡することなどが記されています。その比定地については九州と畿内(きない)説に大きく分かれ、未だ決着をみませんが日本の歴史のなかでは、弥生時代の終わりから古墳時代のはじめに該当し、邪馬台国時代と表現されることもあります。今回は、これに関連する柏市内の遺跡について述べてみます。

昭和54年、大津川河口を臨む台地上にある戸張一番割遺跡(とばりいちばんわりいせき)で宅地造成に伴い発掘調査がおこなわれました。調査が進むにつれ、見慣れないデザインの土器や青銅製の鏡や鉄器が出土し、調査員たちは色めき立ちました。出土した土器は、畿内の弥生土器の伝統を残すカメや東海西部及び北陸地方の影響を受けているものが数多く混じっていました。弥生時代の柏地域の遺跡は、縄文の伝統を残す地域色の強い土器を使用した小規模なムラを営んでいる状況であったため、明らかに異質な文物が入り混んできたことがわかります。

弥生終末~古墳初頭の主な遺跡分布図

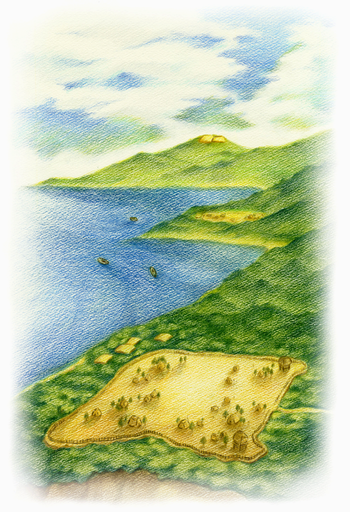

一番割前方後円墳大津川を臨む

青銅鏡(重圏文鏡)

銅鏃

二重口縁壷

前方後方墳出土土器

畿内系カメ

これらがどのような経路で受容されているかについては良くわかりませんが、土器の搬入あるいは模倣(もほう)といった行為には人の移動が関わっていることは確実です。その後の調査により、ムラの周囲に壕(ほり)をめぐらす環濠集落(かんごうしゅうらく)であることがわかりました。検出された住居跡の数は既に130軒を超しており、従来のムラと比較しても相当な規模であることがうかがえます。さらに環濠の外側に墓域(ぼいき)を設けられ、方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)とともに前方後方墳(ぜんぽうこうほうふん)が検出されています。中でも前方後方墳は西日本に分布する前方後円墳に比べ東日本に多く見られる傾向にあり、県内では木更津市の高部古墳群(たかべこふんぐん)などが有名です。戸張一番割遺跡のものは下総地域では最も古いもので、当地域の古墳の発生を示唆(しさ)します。

遺跡の年代については、3世紀末から4世紀はじめ頃と考えられていましたが、年代測定などの研究が進み、中には3世紀中頃に求めている研究者もおり、仮にそれが正しければまさに“邪馬台国時代の柏の遺跡”となるのです。

(注意)年代測定については、測定方法や結果に疑問を呈する意見もあります。

郷土資料展示室

お問い合わせ先