トップ > 文化・スポーツ・観光 > 歴史・文化・芸術 > 歴史・文化財 > 柏市歴史デジタルミュージアム > かしわの記憶(web版) > 第10回 花野井醤油モノがたり その1

更新日令和7(2025)年1月29日

ページID2951

ここから本文です。

第10回花野井醤油モノがたりその1

(JPG:57KB)

(JPG:57KB)

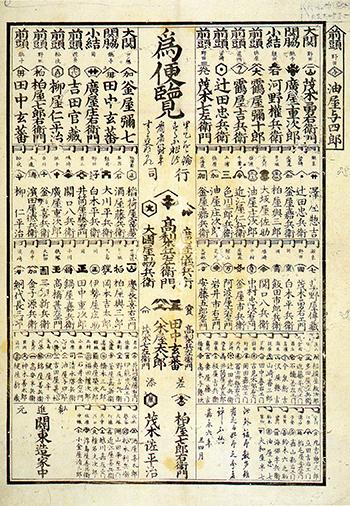

(左)嘉永6年(1853年)の、吉田家が初めて登場したしょうゆ番付表(右)醤油醸造場での集合写真(大正期)(カラー化写真)

花野井醤油モノがたりその1〜番付に見る吉田家の興隆〜

しょうゆといえば、県内では野田や銚子を思い浮かべますが、実は柏でもつくられていたことをごぞんじでしょうか。今号と次号2回にわたり、柏のしょうゆ醸造についてご紹介します。

しょうゆは江戸時代初期まで、関西から運ばれた「下りもの」と呼ばれる京風料理に合う薄口が主流でしたが、徐々に関東各地でもつくられるようになり、「地回りしょうゆ」と呼ばれる関東の濃口しょうゆが人々に好まれるようになってゆきます。中でも野田や銚子は、原料となる大豆や小麦の産地を擁しているとともに、利根川・江戸川といった水運にも恵まれたため、やがて関東しょうゆの中心地となっていきます。

ここ柏でも花野井の吉田家などが、江戸時代後期にしょうゆ醸造を始めたとされます。この頃、関東しょうゆの品位を印とともに歌舞伎役者や力士の格付けに見立てた番付表があり、それによると天保年間のものには野田の茂木家、銚子の廣屋・田中家が上位に名を連ね、さらに行司に高梨家の名前を見ることができる中、吉田家が初めて登場するのは嘉永6年(1853年)の番付表で、「西前頭筆頭」として、亀甲千代の印と吉田官蔵の名が登場しますが、同じく嘉永年間のものには西前頭九枚目、文久元年(1861年)には西前頭7枚目に位置付けられ、順調にしょうゆが生産されていたことが伺えます。

亀甲千代の商標見本

この番付の評価は、江戸に販売網を持つ醸造家を対象としているため、地方売りの醸造家はこれに入らず、どこまで、当時の情報が反映されているかはわかりませんが、ある程度のランクには位置づけられていたようです。吉田家がはじめて番付にのった嘉永6年は、現在の主屋および書院の上棟の年と重なり、事業の拡大に伴い住宅の立て替えがおこなわれたものと思われます。

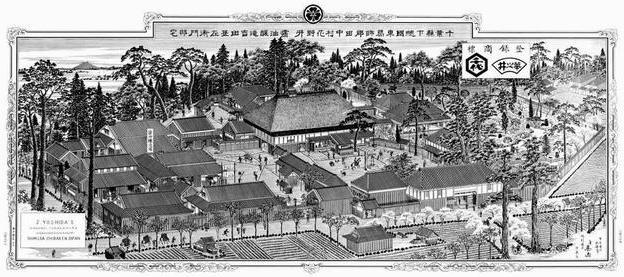

大正初期の吉田家住宅と醤油醸造場(カラー化写真)

また、明治27年に発行された日本博覧図千葉県銅版画集の吉田家銅版画には、横長の広大な敷地の東側を屋敷地、西側にしょうゆ醸造場が描かれています。また、これを家相図と対比すると、仕込み蔵・釜屋・塩蔵・粕蔵などしょうゆ醸造に関する名称を確認することができます。これら建物群が、江戸時代末期から明治時代にかけ計画的に整備され、吉田家は中規模醸造家として発展していったことをあらわしています。

吉田家銅版画(明治27年、日本博覧図千葉県銅版画集より)

次回は、柏のしょうゆづくりの終焉について述べます。

火の用心の木版

掲載しているすべての画像・資料は、無断での複製・転載を禁止します。

資料や写真をご提供いただいた方々には改めて御礼を申し上げます。

お問い合わせ先