ここから本文です。

かしわリクルート-採用ブログvol.2-

みなさん、こんにちは。

総務部人事課で採用業務を担当している栗原と申します。

第1回で登場しました伊藤さんとは、同じチームで仕事をしています。

第2回「かしわリクルート」でみなさんにお伝えしたいこととしては、

「ジョブローテーション制度」と、「市職員としてのキャリアデザイン」についてです。

テーマについて

2回目にしては、とっつきにくいテーマを選んだような気もしますが、

昨年度の採用予定者ガイダンスや新規採用職員研修において、

下記のようなことを聞かれたことがあります。

「えっ、希望どおりの部署で働けないんですか!?」

「やりたい業務が特に無くて、課名からは業務内容もわからないので、

配属先の希望を聞かれても正直わからないです…」

…私自身も入庁時、同様のことを思った記憶があります。

(採用面接でも「希望の業務」の回答に悩んだような記憶も…。)

また働き始めてからも、市の業務の全体像がわからず、

異動先希望を書くにもなかなか手が動かなかった経験があります。

恐らくこれから入庁する、又は市役所への受験を考えている皆様も、

同様のことを思われることがあるかもしれません。

このことについて、明確な答えをお話できるわけではありませんが、

ひとつの参考となるお話ができればと思い、第2回のテーマとしました。

(追記)

全体の文字数が3,000字を超えてしまいました…

お時間のある時に、「ふーん」と思いながら読んでいただければと思います。

ジョブローテーション制度って?

ジョブローテーション制度とは、一定度の期間内に複数部署を経験=異動することになります。

「4年程度を目安に様々な部署を異動すること」を通して、

「市の業務を広く理解し、オール柏の視点を持ったゼネラリストを育成すること」を目的としています。

また職員個人からの視点では、

「様々な分野の業務を経験することで、自身の適正を見極め、主体的にキャリアデザインを行ううえでの判断材料を得ること」も出来ると考えています。

その他、担当者が変わることによる業務の属人化(あの人に聞かないとわからない)や、不正防止(担当者が変わることによるチェック機能)等も狙いとしているものです。

------

ジョブローテーションを基軸とした人事異動については、個人のキャリア観を尊重することと、所属としての執務遂行能力の維持・向上、また重点施策や社会的要請への対応等のバランスを取りながら、検討・決定をしております。

個人のキャリア観を尊重するために、柏市では「自己申告制度」があり、毎年10月頃、全職員を対象とした意向調査アンケートを実施しています。自己申告制度の詳細については、また今度ご紹介させていただきます。

※キャリア観の尊重

(例:自身が考える、適正のある部署への異動希望)

(例:ライフステージの変化に伴う異動希望など)

-----

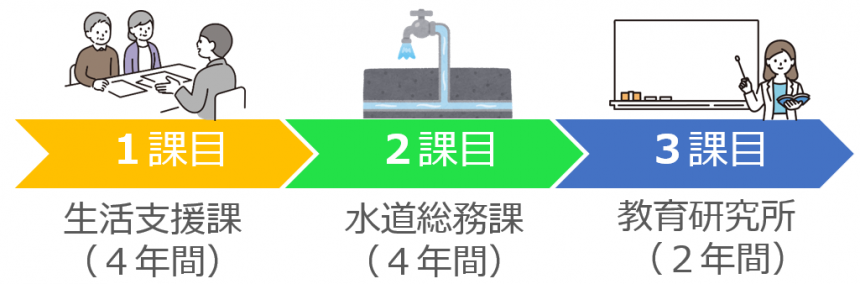

ジョブローテーションの一例として、具体的に私の経歴をご紹介させていただくと、以下のとおりになります。

-----

-----

福祉部門⇒インフラ部門⇒学校教育部門⇒そして現在の人事業務…業務内容が異なる部署を異動していることが伝わるでしょうか?

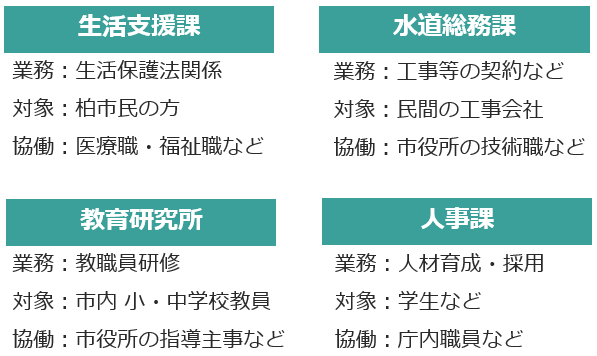

詳細に触れると長くなってしまうので、項目を絞り比較をすると以下のとおりになります。

-----

-----

1課目の生活支援課では対人業務が主であり、生活保護受給者の方々と、膝と膝を突き合わせて話をする、必要な支援をしていく業務を担当していました。

2課目の水道部総務課(現:上下水道局総務課)では財務担当となり、各年度、数十億円規模で執行する工事の委託業者選定や、契約の締結等が担当業務であったため、特に公平・公正な態度、高い倫理観が求められました。

3課目の教育研究所では、「良い教育とは」という永遠の課題について、「市内の小・中学校から教育委員会に出向してきた先生(※正確には異なりますが、わかりやすく表現しています)」と一緒に検討しながら、市内の小・中学校の先生に研修を実施する担当をしていました。

業務の内容を含め、その「対象」や「協働主体」も、異動するたびに変わっていることがお分かりいただけるでしょうか?

--------

あくまで一例にはなりますが、市役所で働くということは、【異なる分野の様々な業務を担当し、異動するたびに新たな知識を身に付けて、部局横断的な幅広い視点を持つことが求められる】ということになります。

また、前の部署で身に付けた知識やスキルが、異動先で活用できた際に、「おっ、市職員としてレベルアップしている気がする」と、成長を実感することが多くありました。多様な領域で仕事が出来る、活躍が出来るということは、市役所を職場として選択するうえで、大きな要素なのかなと思っています。

市職員のワークキャリアについて

ここで冒頭に戻りますが、

「えっ、希望どおりの部署で働けないんですか!?」

「やりたい業務が特に無くて、課名からは業務内容もわからないので、

配属先の希望を聞かれても正直わからないです…」

ということについて、前段で触れた内容を踏まえたうえで、担当者が考えていることについてご参考までにお話をさせてください。

-----

まず、「希望どおりの部署で働けない」可能性については、否定ができません。

組織運営上、職員全員の希望を叶えた人員配置は困難であり、必要な部署に必要な人員配置をすることを優先する場合もあるのが、実情となります。

そうした場合に、「個人の意思が反映されないなら、キャリアデザインなんて意味がないのでは?」と思う方もいらっしゃるのではないかと思いますが、望んだ配属先ではない場合でも、主体的に努めて得られた経験は、必ず自身の糧となります。

また希望どおりの部署に配置されなかった場合においても、全力を挙げて職務に専念することが求められるため、どこかで気持ちを入れ替える必要があります。

その際に考えていただきたいこととして、皆さんも、「遠回りにはなったけれど、結果的には今の自分にとって意味のあることだった」と、後に思うような経験や出来事があるのではないでしょうか。

「人間万事塞翁が馬」や「Connecting the dots」と言われるように、自身に起きた出来事について、何がよい結果に結びつくのかはわからないことが多くあります。

またキャリアデザインの視点からは、上記に近い考え方で「キャリアドリフト」や「計画された偶発性理論」というものがあります。どちらにも共通する考えとして、予期しない出来事に対しても、主体的・前向きに柔軟性を持って取り組むことで、スキルや経験を積み重ね、キャリアに役立てることができるというものです。自身のやりたいことに根差したキャリアデザインも大切ですが、今の状況に誠実に努めることで、経験をキャリアとして蓄積していく、という考えも大事であるように思っています。

今の時点では身になるか、何に活かせるか見通せないことでも、時間が経過した後に、自身の経験、点と点が繋がり、自分だけの豊かなキャリアが出来ていきます。自身のこだわりや、やりたいことはもちろん大切にしていただいたうえで、それに捉われ過ぎずに、今、目の前にしっかり努める、そのようなマインドセットを持てることが望ましいのだと思います。

このことは社会人生活に限らず、学生生活等においても大事な考えであると思っています。

今を大切にして色々なことを体験し、後に振り返った際に、「あの時したことが生きているな」と思えるような経験を積み上げることが出来ると、より魅力的な人材になるのではないかと思っています。

まとめに

長くなりましたが、まとめると以下になります。

1.市役所はジョブローテーションにより、4年に1回程度所属(担当業務)が変わる

2.ジョブローテーションにより自身の業務適正等を把握したうえで、自己申告制度等を活用し、個人のキャリア観を反映した人事異動を行っている

3.希望どおりの配属がされなかった場合においても、今を大切に努めることで、豊かな自分だけのキャリアが形成されていく

長くなってしまい大変恐縮ですが、「市役所で働く」ということについて、ご検討いただく際のひとつの材料となれば幸いです。

今後の掲載予定について

- 担当業務と、全庁で取り組む業務について

- 若手職員にインタビュー

- 休暇制度やその取得率について

などのコンテンツを予定しております。

今年度、継続して情報発信をしていきますので、よろしくお願いします!

お問い合わせ先