更新日令和7(2025)年4月18日

ページID458

ここから本文です。

未熟児養育医療の給付(小さく生まれた赤ちゃんのために)

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんの健康管理と健全な育成を図ることを目的として、その治療に必要な医療費を公費で一部負担しています。

(注意点)

医療機関を所管する県等から指定を受けた「指定養育医療機関(PDF:96KB)(別ウインドウで開きます)」での治療に限られます。

【参考】千葉県内の「指定養育医療機関」(千葉県HP)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

※千葉県外の指定養育医療機関に入院した場合も対象となります。千葉県外の確認は各県庁等のホームページでご確認ください。

もくじ

- お知らせ

- 制度について

・制度全体の流れ

・対象者の条件

・助成対象となる治療内容

・自己負担金 - 新規申請

・申請方法

・申請に必要な書類について - その他の申請(変更申請など)

・養育医療の医療機関変更や有効期間の延長

・住所・健康保険等の変更

・医療券の再交付申請について - よくあるお問合せ

・申請や書類について

・医療費について

・支払いについて

お知らせ

「柏市養育医療意見書」の書き方等(医療関係者向け)

最近、意見書の内容からでは未熟性を確認できない事例が多発しております。

内容が明確にならないものについては、電話で確認をさせていただいておりますが、記載に当たっては以下の注意点をご確認の上ご記載ください。

注意点

- 「対象者の条件」に記載の、1又は2のいずれかを満たしていますか。

(特に2の場合は、意見書「その他の所見・症状の経過」欄に「生活力が特に薄弱である」と判断できる内容を記載してください。) - 「未熟性」に対する治療が対象です。疾患を理由とする治療は対象ではありません。

- 「意見書」に記載の内容は、「出生時点の内容」で記載されていますか。

- 既に「退院済の患者」に対して「意見書」を交付していませんか。(退院済の案件には適用できません。)

(補足)「意見書」の内容に対する審査結果を「事前に」お問い合わせいただくことがございますが、申請内容に対する審査となりますので、事前の認定可否についてはお答えしかねます。また、審査結果は、申請者に対して通知します。

制度について

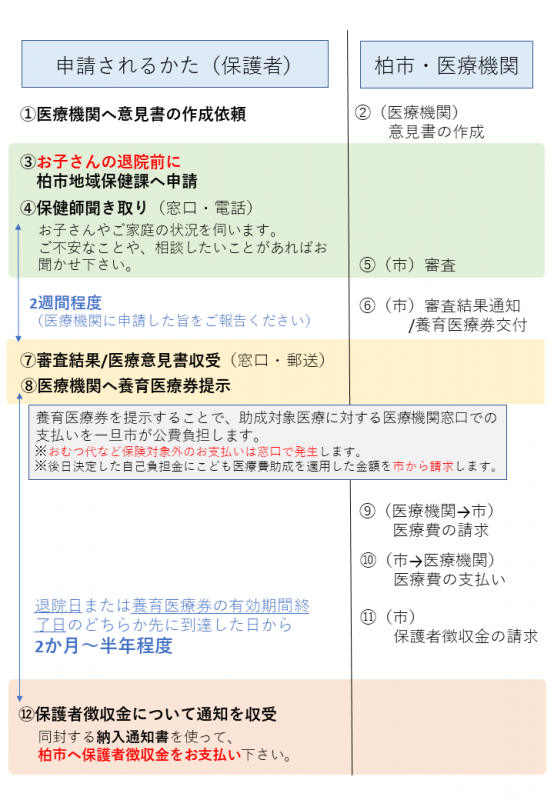

制度全体の流れ

給付申請承認後、受給券を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関の窓口で支払う医療費(医療保険自己負担分)を一旦市が公費助成します。

その後、公費助成した医療費の一部を後日ご家族の所得に応じた「保護者徴収金(一部自己負担金)」として市へお支払いいただく流れとなります。

なお、受給期間中に市外に転出された場合には、新しい住所地で新たな申請が必要です。

制度全体のながれは次のとおりです。

対象者の条件

柏市に住所を有する未熟児で、次に掲げるいずれかの条件を満たし、指定医療機関の医師から入院による未熟児養育が必要と認められたお子さんが対象となります。

なお、お子さんの退院前にご申請ください。

- 出生時体重が2,000g以下

- 生活力が特に薄弱であって次に掲げる「いずれかの症状」を示している。

(補足)「いずれかの症状」の詳細はこちら(PDF:256KB)からご確認下さい。

助成対象となる治療内容

助成対象となる治療内容は以下のとおりです。なお、健康保険の対象外となる項目(おむつ代など)については、助成対象外となりますので、医療機関窓口でお支払いいただく必要があります。

助成対象医療費等

| 分類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

|

対象 |

健康保険適用分の入院医療 |

|

| 対象外 | 健康保険適用外分 | おむつ代等の生活費、差額ベット代など |

自己負担金

世帯の市町村民税額に応じた一部自己負担金が生じます。

お子さんの退院後、世帯の市町村民税額に応じて決定した保護者徴収金(一部自己負担金)について通知いたしますので、同封の納入通知書にてお支払いください。

(補足)送付まで数か月かかる場合がございます。

保護者徴収金(一部自己負担金)とは

生計を同一にする世帯全員の市町村民税額の合計などにより計算される、医療費相当額のうち負担すべき額のこと。

等制度は柏市こども医療費助成制度と併用できるため、実際に、市にお支払いいただく金額は、金額的には「該当制度の一部負担金」から「こども医療費助成金額」を引いた金額となります。

(補足)柏市こども医療費助成制度は柏市こども福祉課(04-7167-1595)が担当部署となります。

新規申請

申請方法

柏市母子保健課(〒277-0004 柏市柏下65-1ウェルネス柏3階)窓口へご申請ください。

郵送での申請が可能です。

郵送申請の場合はお電話にて保健師による状況確認をさせていただきます。

申請に必要な書類等

以下の必要な書類等を準備のうえ、母子保健課へ申請してください。

書類不備のものは受理できませんので、以下をご熟読ご確認のうえご準備ください。

(1) 持参する書類等【郵送申請時は写しを同封】

窓口にて申請される場合は、印鑑をご持参いただけると不備があった際もスムーズです。

| 必要なもの | 備考 | |

|---|---|---|

| 1 |

お子さんの医療保険の資格情報が確認できるもの

|

【以下のいずれか1点】

(注意)以下の項目が確認できる書類をお持ちください。 1.記号・番号 2.資格取得日 3.保険者番号 4.保険者の名称(支部名) |

| 2 |

世帯全員分の個人番号が確認できるもの |

【以下のいずれか1点】

【注意】 個人番号通知書は、マイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。 |

| 3 |

申請者の身元確認書類 |

【以下のいずれか1点】

【補足】 上記顔写真付き書類の提示が困難な場合は、健康保険証や年金手帳や官公署から発行・発給された書類であって、氏名、生年月日または住所が記載されているもの2点以上。 |

(2) 記入(作成依頼)する書類【郵送申請時も原本を提出】

母子保健課の窓口でも様式を配布しています。

| 必要な書類(PDF様式) | 備考(記載例/その他ファイル様式) | |

|---|---|---|

| 1 | 養育医療給付申請書(PDF:96KB) |

保護者が記入してください。 |

| 2 |

|

保護者が記入してください。 |

| 3 | 世帯調書(PDF:52KB) |

保護者が記入してください。 |

| 4 | 柏市養育医療意見書(PDF:75KB)(別ウインドウで開きます) |

指定医療機関の医師が記入するものです。 (有効期限3か月以内) |

(3) その他状況に応じて必要な書類

| 該当するかた | 必要書類 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 1 |

(非)課税証明書の年度の1月1日時点で柏市に住民票がないかた(転入者) |

世帯全員分の (非)課税証明書 |

用意する年度に注意してご準備ください。

税法上不要であることが明らかなかた(主に未就労のお子さん)の分は不要です。 |

| 2 | 生活保護受給者のかた | 保護受給証明書 |

取得時の使用目的は「養育医療申請のため」としてください。 |

| 3 |

申請者以外のかたが来庁し、窓口申請をする予定のかた ※郵送時不要 |

委任状 |

例えば申請者が父、持参するのが母である場合には必要です。 |

なお、申請後に課税状況が変更となった場合は、変更申請をすることができます。

「よくあるお問い合わせ」も併せてご参照ください。

その他の申請(変更申請など)

医療機関の変更や有効期間の延長

養育医療の医療機関の変更や有効期間の延長が必要な場合には、以下の必要な書類等を準備のうえ、母子保健課へ申請をしてください。(郵送申請可)

住所・保険・課税状況等の変更

養育医療給付を受けている期間に住所や保険、課税状況等の変更があった場合には、以下の養育医療記載事項変更届に必要事項を記入し、母子保健課にて手続きをしてください。(郵送申請可)

- 養育医療券記載事項変更届(ワード:41KB)

養育医療券記載事項変更届(PDF:71KB) - 変更を証明するもの(加入保険の資格確認書等)のコピー

医療券の再交付申請

養育医療券を破損もしくは紛失された場合には、母子保健課窓口にて手続きをしてください。(郵送申請不可)

よくあるお問合せ

申請や書類について

- Q1. いつまでに申請をすればよいですか。

A1. お子さまの出生後、すみやかに申請してください。入院中に申請が必要とされています。

- Q2. 個人番号確認書類(マイナンバーカード・住民票など)は子どもの分だけ準備すればよいですか。

A2. いいえ。必ず世帯全員分の個人番号書類をご準備ください。

父・母・兄弟分の書類がそろっていないために申請不備となる場合が多くありますので、ご注意ください。

- Q3. 子どものマイナ保険証や、資格確認書ができるのを待ってから申請すべきですか。

A3. いいえ。それらの書類以外にも「健康保険被保険者資格証明書」など健康保険の加入状況を確認できるものがあります。できるだけ早く申請してください。

医療費について

- Q4. 子ども医療券を使った場合と当制度を使った場合では、どちらが経済的な負担が少なくなりますか?

A4. 子ども医療費助成制度と未熟児養育医療給付制度は競合する制度ではなく、保護者が未熟児養育医療給付制度により負担する負担金に対して、子ども医療費助成制度を適用させることができます。実際の負担額は、世帯所得の状況に拠りますが、子ども医療費助成制度を使用した際の負担額と「同額」になる場合が多いです。

支払いについて

- Q5. 医療費支払いのイメージがわかりづらいのですが。

A5.まず、養育医療券の効果として、出生時の未熟性に対する保険適用の入院治療についてその「対象」医療費(差額ベット代等の生活費は除く)を全額柏市に請求させる効果があります。同時に、保護者は、医療費そのものではなく世帯の所得状況に応じた「負担金」を柏市に対して納める義務を負います。

柏市から保護者への請求のタイミングは、お子さまの退院後、病院から柏市に対して「医療費」の請求が行われてから、請求させていただきます。そのため、お子さまのご退院から数か月経過してからの請求となります。

- Q6. 徴収金決定通知書が届きました。この通知書に記載の金額を市に支払うのですか。

A6. 「徴収金決定通知書」は、A5に記載した「負担金」の額をお伝えするものであり、実際の請求額は子ども医療費使用時の負担額と比べてどちらか安価な方を請求いたします。(但し、子ども医療費助成制度に対する「相殺」を行うことに同意をいただけない場合はこの限りではありません。)

- Q7. 徴収金決定通知書はいつ届きますか。

A7. お子さまが退院した後、2か月~半年程度で送付いたします。

その他、ご不明な点がある場合は母子保健課までご相談ください。

関連ファイル

- 未熟児養育医療給付を申請される方へ(窓口配布資料)(PDF:791KB)(別ウインドウで開きます)

- 医療機関一覧(千葉県)(PDF:96KB)

- 未熟児養育医療給付対象者の基準(PDF:256KB)

- 養育医療申請書(ワード:41KB)

- 養育医療申請書(PDF:80KB)

- 養育医療申請書記入例(ワード:46KB)

- 子ども医療費助成金交付申請書(エクセル:34KB)

- 子ども医療費助成金交付申請書(PDF:87KB)

- 世帯調書(ワード:30KB)

- 世帯調書(PDF:52KB)

- 世帯調書記入例(ワード:22KB)

- 養育医療意見書(ワード:40KB)

- 養育医療意見書(PDF:75KB)(別ウインドウで開きます)

- 委任状・記入例(ワード:37KB)

- 委任状・記入例(PDF:68KB)

- 承認変更申請書(ワード:39KB)

- 承認変更申請書(PDF:81KB)

- 承認変更申請書記入例(ワード:48KB)

- 養育医療券記載事項変更届(ワード:41KB)

- 養育医療券記載事項変更届(PDF:71KB)

お問い合わせ先