トップ > くらし・手続き > 地域活動・コミュニティ > 町会・自治会・ふるさと協議会 > みんなで考えるこれからの地域 > 協働事業 > 町会等情報交換会 > 第11回町会等情報交換会

更新日令和3(2021)年10月21日

ページID26298

ここから本文です。

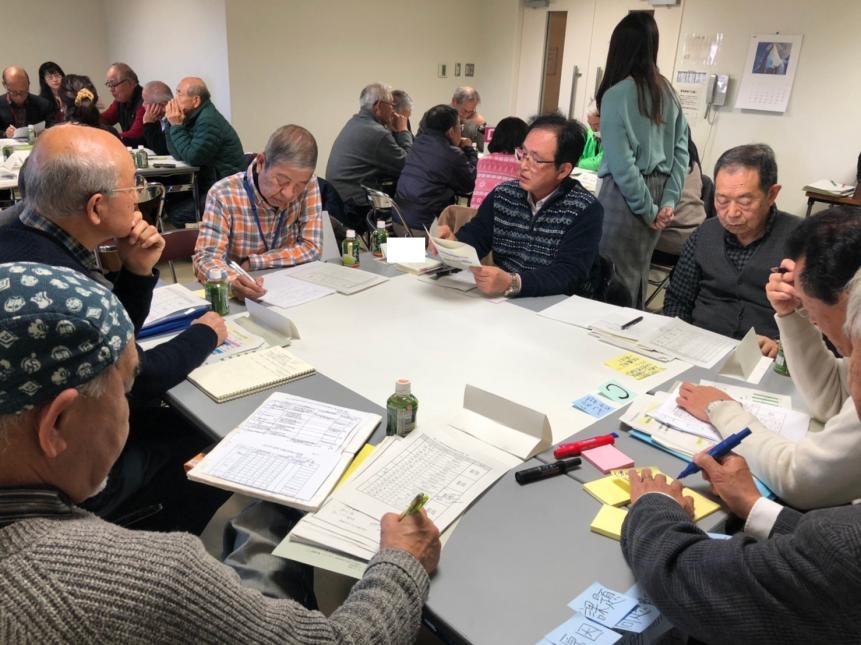

第11回町会等情報交換会

「第11回 町会等情報交換会」の報告

今年度は年間を通してテーマを「再検証!町会等はなぜあるの?」と置き、町会等が設立されてきた背景や町会等が存在する理由等、基本的な課題を検証し、今後どのように町会運営をしていくか意見交換を行いました。

日時

令和2年1月31日(金曜日)午後2時から4時30分

場所

沼南近隣センター 集会室1

参加者

市内町会等役員 20名

概要

柏市の町会等活動支援の状況報告

1)地域づくり推進事業について -地域の現状・町会等と行政ー(第10回と同様)

- 地域の現状として町会等加入率が年々下がり続けており、今年度は65.9%である。一方、町会長のアンケート結果 からは加入率を特に問題とは思っていない現状もある。原因として、大型集合住宅の建築に伴い町会や自治会設立していない地域の増大や、小規模集合住宅の未加入世帯の増加があると推察している。

- 町会等と行政の関係は、「行政だけでは出来ないことを町会等が補完」「町会等だけでは出来ないことは行政が補完」である。地域の事情や課題は、地域の人にしか分からないのが実情である。町会等と行政はより良いまちづくりのパートナーであり、一緒にまちづくりを進めたい。

- 地域づくり推進事業として、地域づくりコーディネーター配置、地域活動支援事業、協働事業、地域懇談会、コミュニティ活動促進事業(近隣センター連携)を推進中である。

2)柏市の地域課題と協働事業(柏市地域協働を考える会 沓澤会長、深津事務局長)

- 市民から見た町会等の存在は、安心して生活しやすい地域づくりには欠かせない存在であり、近隣の人たちとつながりができる存在である。一方、負担が重くできれば関わりたくない存在でもある。

- 柏市の町会等の大きな課題は、地域の担い手不足と町会等未加入である。担い手不足の原因は、重い負担感である。負担感を減らすためにも「町会長、町会運営の誰でも化」を進めていくことを提案したい。

- 「町会長、町会運営の誰でも化」を含め、柏市と柏市地域協働を考える会は、協働事業として、町会等情報交換会、相談窓口事業、取材活動・活動事例集作成、新任町会長勉強会開催を実施している。前例踏襲せず、時代に合ったやり方をしていくことが大事であると考えている。

グループディスカッション

Aグループ(1200世帯以上)

1)町会がなぜ在るのか? 必要なのか?

- 町会は色々な意味で必要。防災や防犯、まちづくり(空き家、交通等)。高年齢化が進んでいるが、地域のことは地域で解決する。

- 入らなければ入らないで済んでしまうのならば、町会は崩壊してしまう。

- 町会が必要なのか?なぜこの議題があるのかがわからない。自分の町会はうまくいっているので、問題点を感じない。配布資料に書いてある、役員のなり手不足の詳細が欲しい。

- 町会運営が必要なのか?は答えはわからない。

- 町内会がなぜ必要かを会員に説明するのが大変。

2)各町会等の状況、課題

【状況、加入率】

- 各町会の加入率は、95%、87%、83%、54%(勧誘をしても「何のために?」と聞かれてしまい回答に困る。市で加入促進をしてアパートから入金はあるが、個人情報がわからない)。家を建てる前から勧誘をするようにしている。

- アパートの方々は町会へ入っていない。

- 高齢化が多くなっていて困っている。入会者は2000 世帯。町会が大きくなり過ぎて分けたが役員のなり手がいない。

- 子供達とのコミュニケーションが難しくなっている。

- 入会する時様にパンフレットなどがある。それだけに頼らず、狙いを定めて入会するようアタックしている。

- 子供会のやり手不足により去年1つ消滅してしまった。

【役員確保】

- ふるさと協議会役員のなり手がいない。

- 役員のなり手がおらず、選ぶのが大変

- 役員を辞める人がいないため、担い手には困っていない。

【町会運営】

- 町会運営が大変なのはふるさと協議会の事。ふる協メンバーは、各町会等の充て職となっているため、負担が大きい。役員ではない方がやるべき。問題が起きない「ふるさと協議会」はもしかすると町会関係者意外で構成されているかもしれない。

- 町会の行事などを支援するサポーター制度として、町会とは別組織の「おたすけまん」「NPO法人ビレジサポートを立ち上げている。

- 町会の建屋を作った影響で借金がある。借金を返すまでは寄付を制限している。

- 夏祭りが2日間を1日に変更した。食べ物に関しては、中学校の後援会に依頼しており、売り上げが減ってしまう。

- 運動会をやると人がたくさん来るが、担い手が足りず逃げたくなる。

- 町会役員を助けてくれる組織を作ろうと検討中。直接喜ばれる組織を作りたい。

- 自治会の力を作るのは資金となるが、安心して運営できる体勢を整えている。事務局をやらないと厳しい時代になるとおもう。事務局を来年から設置予定している。事務能力を高める必要がある(事務員の採用、ホームページ作成等)。

- 各町会等の町会費(年間)は、2500 円、6000 円(高いと言われるが事務処理の方を雇っている)、2400 円(学校から場所や物を借りている)、3000 円、3000 円である。

- 個人情報の観点から、名簿はもう作成しない。

【高齢化施策】

- 高齢化に伴う退会する人が多い。班ごと抜けることもある。(その場合、ゴミは自分たちで管理している)

- 今は車で買い物に行けるが高齢化が進むと困難になる。自治会から近くのコンビニでの共通利用券を発行してみた。

- 徘徊訓練を実施(警察と協力して徘徊者への対応を訓練)した。

【防災活動】

- K ネットに関しては、ランクA(要サポート)、B(状況によりサポート)、C(支援の必要なし)で分けている。

- K ネットは、手間がかかり行き詰まっている。

Bグループ(~800世帯)

1)町会がなぜ在るのか? 必要なのか?

”何故町会が必要か?”は、近隣の人の顔が見えなくなっているので、人付き合いの必要性を知らしめるためと、旧住民と新住民のギャップを埋める役割もある。

2)各町会等の状況、課題

【状況、加入率】

- 町会役員の電話番号とメールアドレスを全町会員に開示した。各班の班長を2 名体制にした。全戸の居住数を防災の理由で確認した。安否確認用のラミネート表示札を手作りした。

- 会員勧誘の必要性についてのキーワードは、”防災・減災” で”町会”はタブーだと思う。災害時の安否確認に必要だということで、住んでいる人のことを把握できるのではないか。

- 町会に入るときに「入会申込書」に名前、連絡先、メールアドレス、家族構成も書いてもらい名簿を作成している。

- 地縁団体(法人化)によって全住民を把握できた。法人化のメリットは大きくお薦めしたい。法人化する以前は、班長ですら班の実態を把握していないことが分かった。

- 地域の中で学区(小学校が2 つ)の複雑な問題があり親子会解散の危機。

- 名簿はあるが公に使えず(?)、子供の数も不明で活動が難しい。商店街があり、居住住民が少ない。

- マンション等集合住宅が多く戸数しか分からない。会費は、管理組合から棟毎に一括納入。

- 高齢化が進み、買い物ができないやゴミ出しが出来ない人が増えたので、班の再編成をした。班の数が減り人数の調整ができた。また、未加入世帯がわかったというメリットがあった。

- 毎年、人数を出してもらって町会員の推移を町会員自体に見てもらった。町会員の意識が変わってきた。

- 全町会員(未加入者含め)に町会のやっていることの「見える化」として、役員の名前と連絡先を回覧した。未加入の方への対応は遅れると伝えている。結果的に相談件数はそんなに無く、困りごとを相談する習慣がないからか?

- 町会を辞めてしまう理由がわからない。

【役員確保】

- 参加者の役員就任期間は、副会長と会長12 年目、会長2 年目、会長7 年目

- 若い人を中心にやりたいと思いながら1 年経過したが、現状はやれていない。現役なので町会とふる協の仕事で手一杯。若い人を集める具体的な手立てを模索中。役員の役割見直しや行事への参加率を増やしたい。

- 役員任期は1 年。役員を募集するため防災活動を立ち上げ、そこに数名参加して貰い、その中から町会役員に1 名引き上げた。現役員は5 名で、仕事が多過ぎるため役員を倍(10 名)にして仕事を半減することを企て、負担感を減らしたら2 名の役員を獲得できた。特に「会計」「書記」になると負担が大きくて嫌と言われるので、2人体制にして負担感を減らした。

- 班長一人だと大変なので、サブ班長として、用事があるときには代わるようにしたらやり易くなっている。

【町会運営】

- 現役員は15名(但し、実働4名)で全員の連絡先を全戸に開示。

- 4回/年A3 両面カラーの会報を全個数分発行し、回覧板に添付(各戸で抜き取り)している。

- 行政の回覧は9割の人が見ていないと思う。文字ばかりで読ませるように作られていない。

- 8 割の人が回覧を見ていない。

- お知らせ等は、回覧ではなく全戸配布した方が良い。行政の動きが悪い。

- 回覧版の上トメはダメ、折のある印刷物は外さないと見ることができず、工夫が必要。

- 行政からの回覧物は全てA4 版にして欲しい。回覧は見やすくしないとダメ。

- 情報の伝達が悪かったので、新しい人に入ってもらうためにも、情報開示を進めその一環としてHP を立ち上げた(様子見)。

- ふる協、町会、社協等の関係が役員ですら良く分かっていない。一般会員はなおさら分からない。

- 何かを実行に移すには、下からの提案や行動を待っていてもダメで、上位下達も必要。現代は変化の時代、それに対応していかないと機能しない。

- 住民が何を考えているのか良く分からず、連絡網は機能しない。回覧はうまく回っていない。

- 困っていることが言い出しやすいムードにすることを考えないといけない。

- サロンや支え合い活動もやっているが、段々人手が少なくなってきている。

【防災活動】

- 避難訓練には100 名以上が参加する。若い人も参加できるように、大人は”おしゃべり会”、子供は”遊び”ができるように工夫している。

- ふる協(防災部長6 年経験)の防災訓練には、32 町会等の内参加は19 町会等(60%)。

- 防災訓練には、自治会未加入の人にも声を掛けて参加を呼び掛けた。

- 防災のために全戸マップ(配置地図)を作り、配布している。名前の入っているものは新しい人が入ってきたら、その都度追加している。

Cグループ(300~500世帯)

1)町会がなぜ在るのか? 必要なのか?

今回のテーマへの意見は出ず、町会等の実情や問題点の話に終始したが、最後に協働会メンバーからの「町会等があるのが当たり前で、無くてはならない存在である認識ですね」との話には異論は無かった。

2)各町会等の状況、課題

【状況、加入率】

入居当初下水道の処理施設を自前で設置していたため、町会の設立が必要だったが、現在は市に移管しており、町会加入の必要性にはならない。

【役員確保】

- 参加者の役員就任状況は以下。・会長は順番で1 年ごとに交代。役員は会長以外なら引き受けるという人が多い・1 年という約束で、初めて会長になった。(前会長は10 年継続・現在副会長で、来年会長をやる予定 ・副会長2 年、会長3 年やっている(前人は5 年)。

- 高齢化に伴い役員の担い手がいない。くじ引き・輪番・じゃんけん・強制的に指名などしているが、周りを見ると65~70 歳位の人がいるが反応がない。やるくらいなら町会を辞めると言われてしまう。65~70 歳位の人をどうやって引っ張り出すかが課題となっており、何かいい手がないか情報が欲しい。

- 65~70 歳位の男性には得意とするところがあるはずで、防災関連や囲碁・将棋大会の開催をキッカケにする、お出かけ促進会を企画したらどうか。趣味での誘いには参加してくれないことが多い。

- あまり長くやるのも問題だと思っている。物を言わないOB 会を作りたいと思っている。

- 奥さん方は近所付き合いが得意だが、旦那は苦手。

- 自分が副会長の時前任者が基盤を作ってくれたので会長になってもやりやすかった。

- 役員候補の選定に当たり、くじ引き等での選抜はしない。班長(1 班15~20 世帯)は輪番でやって貰っているが、1 年を通して会長・副会長が訪問してコミュニケーションづくりをしている。その中で役員が決まっていく。会議の場で話すだけでは打ち解けた話にはならない。納得と説得で後任を決めている。それでも役員が決まらない時もある。その時は空席にしておいて、会長・副会長が兼務する。途中から就任してもらうこともある。

- コミュニケーションづくりの一環として町会主催の「三味線演奏会」を始めた。

- 自分を犠牲にしないと町会長はやれない。私の場合収入も犠牲にした。そういう意味から果たして無償ボランティアでいいのかと思う。規約などで明らかにして活動費を支給する必要があるのではないか。

- 課題があったとしても、1 年任期の場合、次期候補はどうするのかが課題である。分かりかけたころに退任することになるので問題である。2 年は必要であろう。旧役員2 名、新役員2名の中から会長を選ぶ形にしたいと考えている。

- 一期2 年、2 期4 年のところもある。町会を改革するには1 年では無理。副会長1 年後、会長就任もあり。

- やりたくないという理由で会長の任期はずっと1 年だった。しかし問題なので2 年にした。しかし2 年で途切れてしまうという問題は残る。役員の中から会長を選びたいが手をあげてくれない。過去においては説得して会長を選んでいた。今はそれをしていないが、もう1 度説得する方法に戻そうかと思った。

- 役員の候補者と「FACE TO FACE」のコミュニケーションをとることが大切。

【町会運営,負担軽減】

- いろいろな書類作成に時間がかかる。役員会の為に4~5 ページのレジメを作成している。出来るだけ簡素化しているが、会長の活動を金銭面も含めて細かに記載している。その資料を読むことによって新しい会長のマニュアルになるのではないか。また、その資料を掲示板代わりに回覧したいと考えている。

- 役員の活動費につき支給している町会等もあるが、していない町会等もある。役員の活動費を総会に諮ったが否決され実費(1 万円未満)を支給、防犯パトロールには活動費を支給、事務局の役員OB に手当を支給と様々であった。

- ホームページの作成に関し複数の町会で協力して制作を提案したが、ランニングコストに対する意見が揃わない可能性があり、月2~3 万円は高すぎる。

- 近隣の複数町会等で共同事務局を作りたいと思っている。スペースは商店街の空きスペースにサテライトを作りたいと思っている。

【防災活動】

- 「避難所運営マニュアル」を全国の町会のホームページを参考にして作成した。220 ページになった。柏市全体のマニュアルとしても使えるのではないかと思っている。しかしながらやりすぎかなとも思っている。

- 防災訓練は班長のみに参加して貰っているがあまり活発ではない。地域にあった訓練が必要と考えており、千葉県西部防災センターは一度行ってみる価値がある。

Dグループ(50~300帯)

1)町会がなぜ在るのか? 必要なのか?

- 町会があったほうが良い。何故ならば、地域の人たちと信頼関係を築くことができ、助け合いや見守り活動ができる。

- 情報が伝わり、コミュニケーション、声掛けができる(民生委員の大切さ)、町会等は「人の集まり」なので、コミュニケーションが大切。

- 自分たちのことを自分たちでやることが大切

- 会館や集会所は情報交換やコミュニケーションの場として、あった方がよい。

- 町会等がなくなると、まちが汚くなる、防犯灯の管理ができない、子ども会がなくなる、地区委員もなくなる等の問題が出る。

- マンション等は元々お互いに干渉しないとの考えが強いが、高齢化が進んでいる今こそ、お互いに助け合う、情報の共有等が必要であり、あらためて町会の必要性を感じる。

2)各町会等の状況、課題

【状況、加入率】

- マンションについては、管理組合と同時に自治会も作れるように明文化してほしい。(法的根拠はないが)

- 新しいマンション等は、不動産屋が販売するときに、自治会に入ってくださいとお願いする必要があると思う。また、アパート等は大家から一括会費を集めるようにしている。ただ空き家等もあり難しい問題もある。

- ゴミの当番に加わるタイミングで町会に加わってはどうか。

【役員確保】

- 引継ぎのための、マニュアル(ファイル)作りをする。

- 苦情処理の仕方として、相談事への答えを準備しておく。問題にすぐに対応してあげられると喜ばれる!

- 役員選出の仕組みをつくるのも大切だが、一番大切なのは役員候補者とのface to face のコミュニケーションと思う。

- 役員は毎年入れ替わると何をやって良いかわからないため、複数年2~3 年が良いと思う。

- 今の世の中を考えると、全くのボランティアは考えられず、ある程度の活動費をもらっても良いと思う。活動費を出せない小さな町会等は、行政の補助も考えてよいのではないか。

- 女性の役員が少ない。もっと増えるべきである。自分が女性で町会長になって、女性防災リーダー研修会に出て非常に勉強になった。できれば町会内でも展開できればと思っている。

- 町会長として、民生委員と同じように個別訪問している。また文書の整理が大切であり回覧文書等は全て番号をふり、番号を言えばわかるようにしている。苦情・要望があったときも、すべて文書にしてファイリングしている。苦情などがあったときも、すぐに対応することが大切。

【町会運営、負担軽減】

- 行事を縮小した(みこし、敬老会のタオル配りの廃止)。

- 行事をやめると次がないので、小さく続けていく。みんなでできることを続ける。それにはサロンがいいと思う。

- サロンは良いが、負担やしがらみもある。好きなことを同じ人(同志)で、体を鍛えるとか楽しむ方がよい。

- 町会でサロンをやるのは良いが、色々としがらみもあり、サークル等はわざわざ他の町会に行っている者もあり、難しい面もある。

- お祭り等の行事は大変だが、開催すれば特に子供たちなどは喜んでいる。但し、子どもが減っているなかで、どこまで行事が必要か等も、もう一度考える必要もある。

- 町会等は、任意団体なので決められないことが多い。

- 役員等に連絡するが、電話に出てくれない。

- ITの活用は、高齢者(80代~)には難しい。IT 化と言うが、確かに文書はパソコンで作る必要があるが、高齢化が進む中でパソコンがない、パソコンをやめる人もあり、やはり回覧が大切である。(以前にパソコン有無の調査をしたが30%以上がパソコンなしだった)。電話連絡網をつくってはいるが、若い人は仕事で家にいない、年寄りは電話に出ない、で連絡を取るのが大変である。

- 名簿の作成に対して反対があったため、町会名簿がない町会等がある。一方、名簿が無かったが、民生委員に聞いても個人情報は流せないとのことで教えてくれないので困り、自分が町会長になって名簿を作成した町会等もある。

- 町会区域内で学区が分かれてしまい、やり辛い。

- 同じ地域の中でふる協が分かれている。

- 確認したところ、どこも大体年間1,800 円~3,600 円程度。「防犯灯等皆が恩恵を受けるのであるから、市で町会費を集めて分配すればどうか」との意見があった一方、「行事等は地域独自のものなので、お金はやはり地域で決めて行くものと思う。町会費を集めるのは大変だが、個別に訪問する必要もあり、安否確認も含めて重要と思う」との意見もあり。

- 自前の会館がないと、場所取り等いろいろと苦労をする。ただ、会館を持つと管理等の問題もでてくるので難しい。集会室がなかったので、マンションの水タンクを撤去してスペースができたため、集会室をつくった。集まる場所はできたが、サークル等集まる人が決まっており、来ない人をどうするかも問題である。

【防災活動】

- 防災訓練では階段委員は全戸に声をかけることにしている。これが大切である。

- K-net では情報公開をしてはいけないことになっているが、会長だけが情報を持っていても、会長がいない時はどうするのか不明確である。行政での対応も限度があると思う。300 世帯弱の町会なのに。K-net 登録者を調べたら、650 世帯もあった。大きなマンションが町会に入っていないためで、このマンションは入居してからもう20 年以上経っており、今更町会への加入を進めるのも難しい実態がある。

閉会の挨拶(柏市地域支援課 沖本課長)

様々な思いや相談を思いっきり行うことができ、目的を達成できたと思う。市へのご要望も頂いたが、町会等を続けるための工夫をしないと継続できない。市も進めるので、皆さんも進めて欲しい。話題の中で、民生委員やふるさと協議会の広報が必要であること、やはりFaceto Face のコミュニケーションが必要であることが出されており、伝えることの大切さ、伝える工夫の必要性を感じた。

お問い合わせ先