ここから本文です。

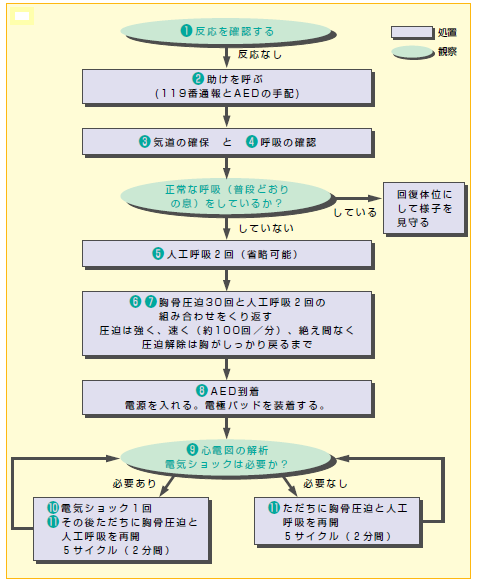

救命処置の流れと手順

1救命処置の流れ(心肺蘇生法とAEDの使用)

2救命処置の手順(心肺蘇生法とAEDの使用手順)

1反応を確認する

傷病者の耳もとで「大丈夫ですか」または「もしもし」と大声で呼びかけながら、肩をかるくたたき、反応があるかないかをみます。

ポイント

- 呼びかけなどに対して目を開けるか、なんらかの返答または目的のある仕草がなければ「反応なし」と判断します。

- 反応(意識)があれば傷病者の訴えを聞き、必要な応急手当を行います。

2助けを呼ぶ

- 反応がなければ、大きな声で「誰か来て!人が倒れています!」と助けを求めます。

- 協力者が来たら、「あなたは119番へ通報をしてください」「あなたはAED(自動体外式除細動器)を持ってきてください」と要請します。

ポイント

救助者が一人の場合や、協力者が誰もいない場合には、次の手順に移る前に、まず自分で119番通報することを優先します。

3呼吸の確認

- 傷病者が「普段どおりの呼吸」をしているかどうか確認します。

- 傷病者のそばに座り、10秒以内で傷病者の胸や腹部の上がり下がりを見て、「普段どおりの呼吸」をしているか判断します。

- 反応はないが、「普段どおりの呼吸」がある場合は、様子をみながら応援や救急隊の到着を待ちます。

ポイント

次のいずれかの場合には、「普段どおりの呼吸なし」と判断します。

- 胸や腹部の動きがない場合

- 約10秒間確認しても呼吸の状態がよくわからない場合

- しゃくりあげるような、途切れ途切れに起きる呼吸がみられる場合(心停止が起こった直後には、呼吸に伴う胸や腹部の動きが普段どおりでない場合やしゃくりあげるような途切れ途切れに起きる呼吸がみられることがあります。この呼吸を「死線期呼吸」といいます。「死線期呼吸」は「普段どおりの呼吸」ではありません。)

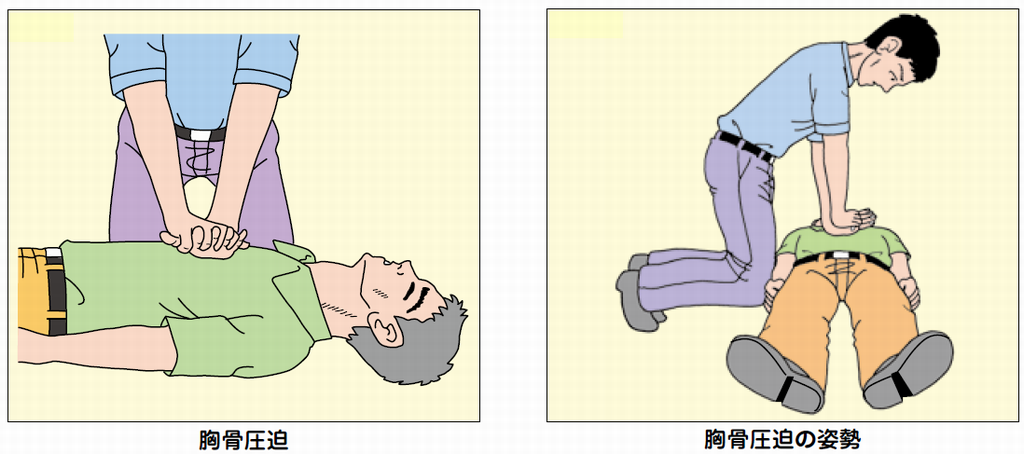

4胸骨圧迫

傷病者に「普段どおりの呼吸」がない場合、あるいはその判断に自信が持てない場合には、心停止と判断し、危害を恐れることなく直ちに胸骨圧迫を開始します。胸骨圧迫によって、全身に血液を送ることが期待できます。

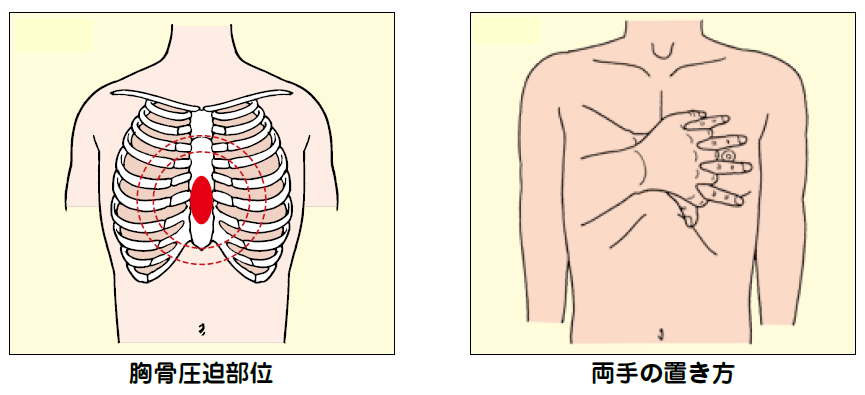

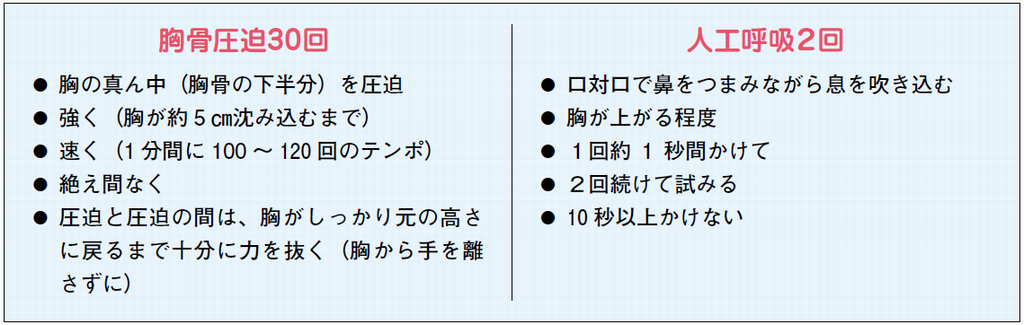

- 胸の真ん中にある胸骨の下半分を、重ねた両手で強く、速く、絶え間なく圧迫します。

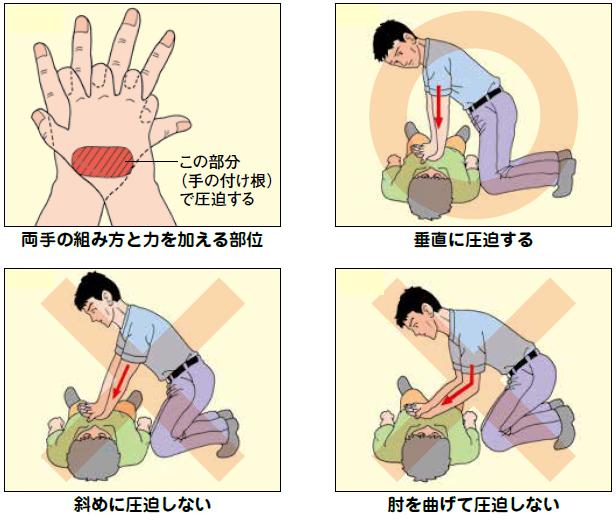

- 胸骨の下半分に、片方の手の付け根を置きます。

- 他方の手をその手の上に重ねます。両手の指を互いに組むと、より力が集中します。

- 両肘をまっすぐに伸ばして手の付け根の部分に体重をかけ、真上から垂直に傷病者の胸が5センチメートル沈むまでしっかり圧迫します。

- 1分間に100~120回の早いテンポで連続して絶え間なく圧迫します。

- 圧迫と圧迫の間(圧迫を緩めるとき)は、十分に力を抜き、胸が元の高さに戻るようにします。

小児には、両手または体格に応じて片手で、胸の暑さの約3分の1が沈むまでしっかり圧迫します。

ポイント

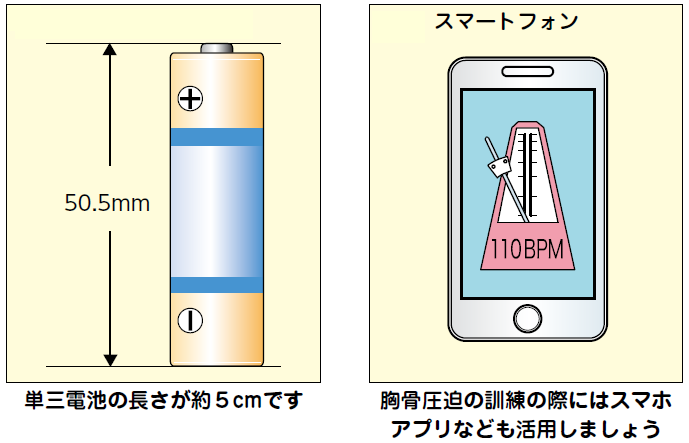

- 約5センチメートルは、単三電池の長さとほぼ同じです。

- 胸骨圧迫の訓練を行う際は、メトロノーム等(スマートフォンのメトロノーム・アプリなど)を活用して、1分間100~120回のテンポを体得しておくと良いでしょう。

心肺蘇生を行っている間は、AEDの使用や人工呼吸を行うための時間以外は、胸骨圧迫をできるだけ中断せずに絶え間なく続けることが大切です。

5人工呼吸

30回の胸骨圧迫が終わったら、直ちに気道を確保し人工呼吸を行います。

1気道の確保(頭部後屈あご先挙上法)

- 傷病者ののどの奥を広げて空気を肺に通しやすくします。(気道の確保)

- 片手を額に当て、もう一方の手の人差し指と中指の2本をあご先(骨のある硬い部分)に当てて、頭を後ろにのけぞらせ(頭部後屈)、あご先を上げます。(あご先挙上)

ポイント

指で下あごの柔らかい部分を強く圧迫しないようにします。

2人工呼吸(口対口の人口呼吸)

- 気道を確保したまま、額に当てた手の親指と人差し指で傷病者の鼻をつまみます。

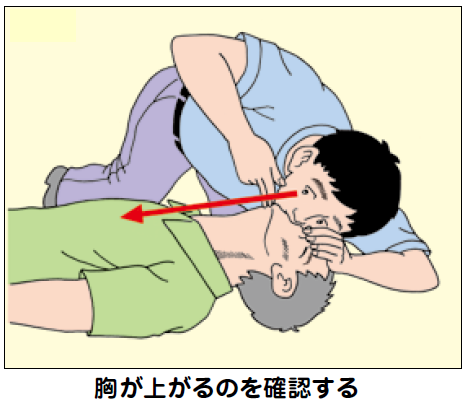

- 口を大きく開けて傷病者の口を覆い、空気が漏れないようにして、息を約1秒かけて吹き込みます。傷病者の胸が上がるのを確認します。

- いったん口を離し、同じ要領でもう1回吹き込みます。

ポイント

- 2回の吹き込みで、いずれも胸が上がるのが理想ですが、もし、胸が上がらない場合でも、吹き込みは2回までとし、すぐに胸骨圧迫を再開します。

- 人工呼吸をしている間は胸骨圧迫が中断しますが、その中断時間は、10秒以上にならないようにします。

- 傷病者の顔面や口から出血している場合や、口と口を直接接触させて口対口の人工呼吸を行うことがためらわれる場合には、人工呼吸を省略し、胸骨圧迫のみを続けます。

- 感染防護(一方向弁付きの感染防止用シートあるいは人工呼吸用マスク)を持っていると役立ちます。

3心肺蘇生(胸骨圧迫と人工呼吸)の継続

- 胸骨圧迫を30回連続して行った後に、人工呼吸を2回行います。

- この胸骨圧迫と人工呼吸の組合せ(30対2のサイクル)を救急隊員と交代するまで絶え間なく続けます。

- 人工呼吸ができない場合には、胸骨圧迫のみを行います。

ポイント

もし救助者が2人以上いて、交代可能な場合には、疲労により胸骨圧迫の質が低下しないよう、1~2分間程度を目安に交換するのが良いでしょう。

6AEDの使用

1AEDの準備と装着

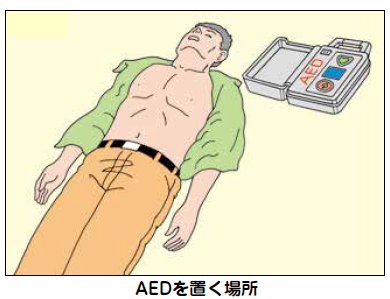

(1)AEDを傷病者の近くに置く。

(2)AEDの電源を入れる

AED本体のふたを開け、電源ボタンを押します(ふたを開けると自動的に電源が入る機種もあります)。

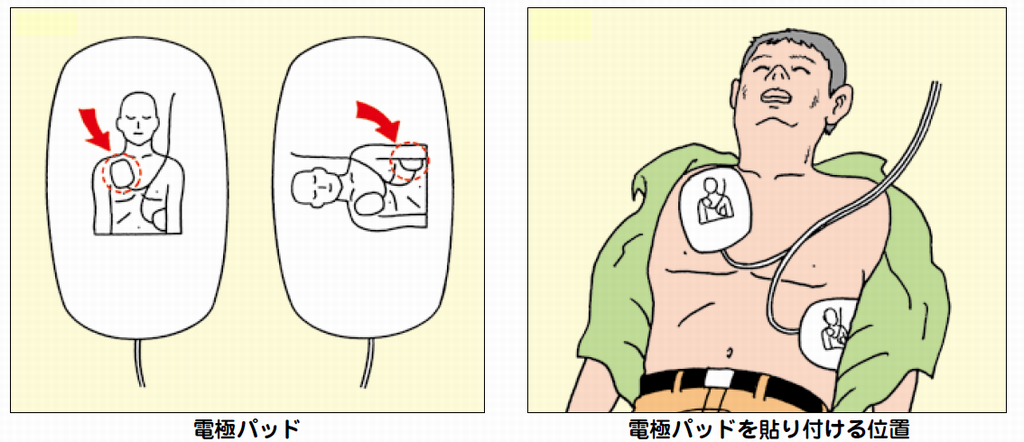

(3)電極パッドを貼る

傷病者の衣服を取り除き、胸をはだけます。

電極パッドの袋を開封し、電極パッドをシールからはがし、粘着面を傷病者の胸の肌にしっかりと貼り付けます。

ポイント

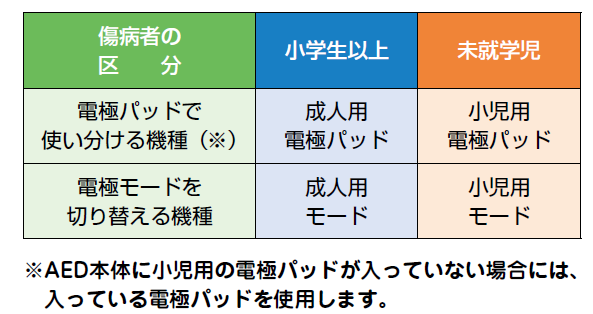

- AED本体には成人用と小児用の2種類の電極パッドが入っている機種や成人モードと小児モードの切替えがある機種があります。その場合には、小学生以上(小学生を含む)には成人用の電極パッド(成人モード)を使用し、未就学児には小児用の電極パッド(小児用モード)を使用してください。小学生以上には、小児用の電極パッド(小児用モード)を使用しないでください。

- 電極パッドは、胸の右上(鎖骨の下)及び胸の左下側(脇の5~8センチメートル下)の位置に貼り付けます。(貼り付け位置は電極パッドに絵で表示されているので、それに従ってください。)

- 電極パッドを貼り付ける際にも、可能であれば胸骨圧迫を継続してください。

- 電極パッドは、肌との間にすき間を作らないよう、しっかりと貼り付けます。アクセサリーなどの上から貼らないように注意します。

2心電図の解析

- 電極パッドを貼り付けると、”体に触れないでください“など音声メッセージが流れ、自動的に心電図の解析が始まります。この時、AED操作者は「みなさん離れてください!」と注意を促し、誰も傷病者に触れないことを確認します。

- AEDは、電気ショックを行う必要があると解析した場合には”ショックが必要です”、必要がない場合には、”ショックは不要です”などの音声メッセ―ジを流します。

- ”ショックは不要です”といった音声メッセージの場合は、救助者は直ちに胸骨圧迫を再開します。

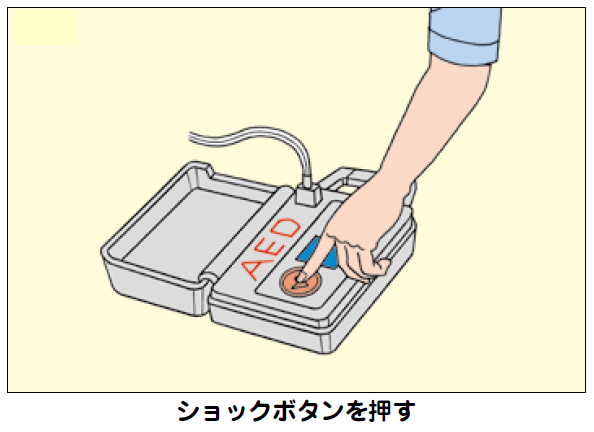

3電気ショック

- AEDが、電気ショックが必要と解析した場合は、”電気ショックが必要です”といった音声メッセージとともに自動的にエネルギーの充電を始めます。充電には数秒かかります。

- 充電を完了すると、”ショックボタンを押してください”といった音声メッセージとともにボタンが点灯して、充電完了の連続音がでます。

- AED操作者は、「ショックを行います。みなさん離れてください!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認して、ショックボタンを押します。

ポイント

- AED操作者はショックボタンを押す際は、必ず自分も傷病者から離れ、誰も傷病者に触れていないことを確認します。

- 電気ショックによって、傷病者の腕や全身の筋肉がけいれんしたように一瞬ビクッと動きます。

4心肺蘇生の再開

電気ショックを行ったら、直ちに胸骨圧迫を再開します。

ポイント

AEDを使用する場合でも、AEDによる心電図の解析や電気ショックなど、やむを得ない場合を除いて、胸骨圧迫の中断をできるだけ短くすることが大切です。

7AEDの使用と心肺蘇生の継続

- 心肺蘇生を再開して2分ほど経ったら、再び、AEDが自動的に心電図の解析を行います。音声メッセージに従って傷病者から手を離し、周りの人も傷病者から離れます。

- 以後は、心肺蘇生とAEDの使用の手順を、約2分間おきに救急隊員と交代するまで繰り返します。

(補足)参考

- 救急隊に引き継いだとき

救急隊が到着したら、傷病者の倒れていた状況、実施した応急手当、AEDによる電気ショックの回数などをできるだけ詳しく伝えます。 - 傷病者が目を開けたり、あるいは「普段どおりの呼吸」が出現したとき

心肺蘇生をいったん中止し、慎重に傷病者を観察しながら救急隊を待ちます。この場合でも、AEDの電極ははがさず、電源も入れたままにしておきます。

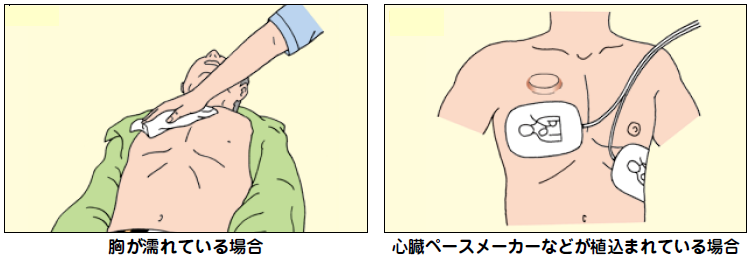

電極パッドを貼る際の注意事項

- 傷病者の胸が濡れているとき

濡れているときは、タオルなどで拭き取ってから電極を貼ります。 - 胸に貼り薬があり、電極パッドを貼る際に邪魔になるとき

胸に貼る薬があり、電極パッドを貼る際に邪魔になるものとして、ニトログリセリン製剤やぜんそく薬などがあります。これらの薬が貼られている場合は、それをはがして、肌に残った薬剤を拭き取ってから電極パッドを貼ります。 - 心臓にペースメーカーや除細動器が胸に植込まれているとき

胸の皮膚が盛り上がっており、下に固いものが触れるのでわかります。電極パッドを貼る位置に心臓ペースメーカーや除細動器の出っ張りがあるときは、そこを避けて電極パッドを貼ります。

電気ショックの適用がない場合

心電図の解析の後に”ショックは不要です。直ちに胸骨圧迫を開始してください”などの音声メッセージが流れたら、電気ショックが必要ない状態です。この場合には、メッセージに従って直ちに胸骨圧迫から心肺蘇生を再開します。

心肺蘇生を再開して2分ほど経ったら、自動的にAEDが心電図の解析を行いますので、AEDの音声メッセージに従ってください。

お問い合わせ先