ここから本文です。

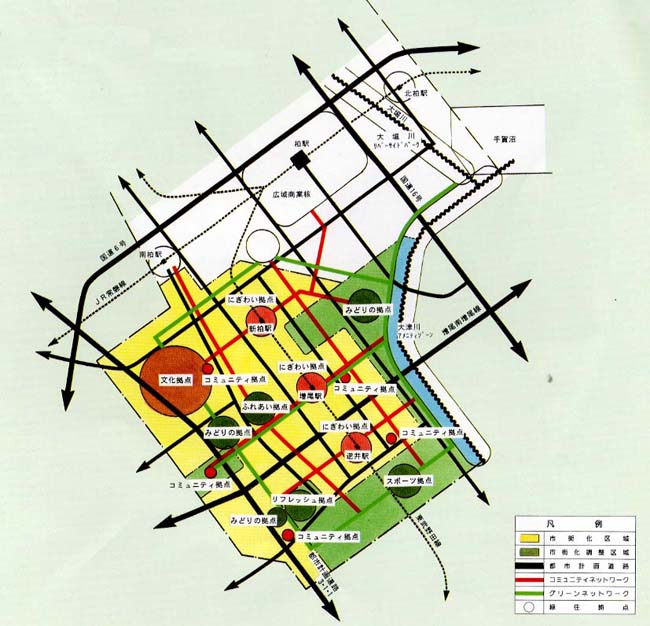

緑住都市構想

緑にとけ込んだコミュニティ豊かな潤いとやすらぎのある「緑住都市」

緑住都市構想は、21世紀を見据えたアメニティの高い地域環境の形成を目指し、緑住都市の将来像と整備方向を明らかにしたものです。

将来像

緑にとけ込んだコミュニティ豊かな潤いとやすらざのある『緑住都市』

整備方向

- 「まもり・つくり・そだてる」緑の空間の設定と確保

- 車社会に対応した骨格的な道路網の整備推進

- 安全で快適な歩行空間の創出と沿道環境の向上

- 潤いとやすらぎを与える地域拠点の創出

- 緑住モデル事業の整備推進

- 地域住民の意見を反映したまちづくりの推進

緑住都市とは‥

市域の中で早くから住宅を中心とする市街化が進行してきた柏市の南部ゾーンについて、成熟段階にある既成市街地のグレ-ドアップを図り、緑の中の快適な生活をめざし、「緑」と「住」機能が融合したまちづくりを進めていくものです。

南部ゾーンこは、柏市の南部地域及び西部地域の一部、約1,600ヘクタールの地域です。

藤心、南部、光ケ丘、増尾、酒井根の5つのコミュニティ区により構成されています。

緑住都市基本計画

緑住都市構想の実現を図るため、地域住民の意見を反映したまちづくりを基本として、4つの視点から施策などを取りまとめたものです。

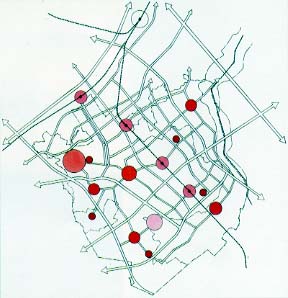

緑住都市の都市構成

潤いとやすらぎを与える緑空間

緑の空間の確保

地域内の多様な緑空間の保全・活用、行政・市民・関連団体の協調のもと、骨格となる緑、拠点となる緑、身近な地域の緑や、それらを結ぶ緑の保全と活用を図っていきます。

- 骨格の緑⇒大津川と周辺の農地、斜面緑地など

- 拠点の緑⇒テーマ性を持った公園・緑地など

- 身近な地域の緑⇒斜面樹林、地域のシンボルとなる樹林など

- むすぶ緑⇒道路内や沿道の緑化、生垣化など

緑の拠点

景観地、レクリ工-ション、災害時の避難地や防災などの観点から、緑の拠点として増尾城址総合公園、酒井根下田の森や南増尾小鳥の森緑地など拠点となる公園・緑地の整備を推進します。

増尾城跡総合公園

酒井根下田の森

南増尾小鳥の森緑地

クリーンネットワーク(緑の道)

幹線道路網の整備を推進しながら、緑の並木道(幹線道路、緑道、緑の連携紬)の形成を図り、街路樹や道路内緑地の整備、沿道緑地の確保、緑空間のネットワークの形成に努めます。

- 幹線道路網の整備と併せた街路樹や道路内緑地の整備、沿道緑地の確保

- 緑道、緑地のネットワークづくりなど

快適な生活を支える基盤整備

骨格的な道路網の整備推進

都市計画道路の整備を推進し、格子状の骨格的な道路網を形成することにより、市域の中央・北部ゾーンや周辺都市との円滑な交通を確保するとともに、広域交通と地域内交通の分離を図ります。

一般道路の整備 歩行者等の安全確保と交通の円滑化

歩行者等の安全確保と交通の円滑化を図るため、計画的な整備を推進していきます。また、宅地化農地等の開発にあたっては、道路の連続性の確保や行さ止まり道路の解消を図るよう、適切な誘導に努めます。

コミュニティネットワーク(生活の道)

安全で快適な歩行空間のネットワークの形成⇒主に駅、学校、商店街、病院や公共・公益施設を結び、日常生活を支える道づくりを進めます。

- 既存道路や水路の改修に合わせたアメニティの高いコミュニティ道路化

- 宅地化農地の開発に合わせた道路整備

バス交通の検討

利用者のニーズに応じたバス交通のサービス向上⇒駅前広場や道路の整備進捗、地域住民の利用況に応じ、今後も引き流き、バス事業者にサービスの向上を働きかけていきます。また、高齢社会に対応した新たな交通手段として、ミニバス等の検討を行います。

- バス事業者へのサービス向上の働きかけ

- ミニバス等に関する調査・検討

生活基盤の整備

下水道の計画的な整備⇒下水道の計画的な整備を推進していくとともに、環境保全の観点から、動植物の生態系を保護していこうこする考え方(ビオトープネットワークなど)を取り入れた整備についても検討していきます。

- 下水道(汚水排水・雨水排水)の整備推進

緑住拠点の形成

緑の拠点

- 増尾城址総合公園

- 酒井根下田の森

- 南増尾小鳥の森緑地

コミュニティ拠点

- 近隣センター付属施設の充実

- 近隣センター及び関連公共施設等の予約システムの調査・検討

- 近隣センターの総合的な管理等に関する調査・検討

- 「(仮称)緑住まちづくり会議」の設置

スポーツ拠点

- 南部庭球場の増設

- 市民ニーズに対応したスポーツ施設の整備のあり方に関する調査・検討

文化拠点

- 地域・コミュニティと連携した、地域の生涯学習システムづくり・学校教育や社会教育における地域人材の活用

- 広報活動の充実や学習情報の適切な提供による生涯学習の啓発

- 学習情報データベースの整備とニューメディアによる情報提供システムづくりの推進

- 公民館・図書館・近隣センターなど、関係施設の情報ネットワーク化の推進

- 生涯学習ボランティアの発掘と育成(生涯学習推進員)

にぎわい拠点

- 商店街実態調査及び商業振興ビジョンの策定

- 新柏駅西側の地域拠点の形成

- 増尾駅東口周辺整備

- 逆井地区土地区画整理事業(組合施行)の支緩

- 南柏駅東口土地区画整理事業の推進

ふれあい拠点

「齋藤牧場を中心とした周辺について、官民協力のもと、防災機能を備えた広場や、高齢社会に対応した拠点」

リフレッシュ拠点:リーディング(最優先整備)プロジェクト

- 策二清掃工場及びリサイクルプラザの建設

- 市民利用施設等の整備〔健康増進ゾーン/多目的文化ゾーン/市民フィールド/防災ゾーン〕

市民・関連団体・行政の「協・働」による緑住まちづくり

緑住まちづくりを推進していくためには、市民・関連団体く地元企業、商・工・農業や公益法人等)・行政の三者が、等しくまちづくりの主体であるという認識と役割分担のもとに、合意形成を図りながら協調したまちづくりを進めていくことが必要です。

市民・関連団体・行政の協調体制をつくりあげるためには、まず、地域に情報交流、意見交や市民のまちづくり活動を支える仕組みや組織づくりが必要となります。

緑住都市地域内の5つの近隣センター区域のコミュニティを母体として、緑住まちづくりを進めていくための地元組織の設置について、近隣センター運営協議会やふるさとづくり協議会と協議していきます。

緑住まちづくり推進組識

- 「(仮称)緑住まちづくり会議」の設置

- 緑住まちづくり組織への支援

市民参加の緑住まちづくりの堆進

今後のまちづくりの進め方 今後の市民・関連団体・行政の「協・働」によるまちづくりは、以下のように展開していきます。

|

緑住まちづくりの推進母体と支援体制づくり 推進母体・・‥市民の自主的なまちづくり組織 |

|

| 緑住まちづくりのモデル的実賎 コミュニティネットワークやミニバスの路線選定なとについて、 地域の特性や実状を踏まえたきめ細かな検討を行い、市民の自主的なまちづくりを実践します。 |

|

| 緑住まちづくりルールの構築と実践 築2段階の実践経験を生かし、柏市独自の緑住まちづくりルールを構築し、 より良い市民参加のまちづくりを実践します。 |

お問い合わせ先