人体への影響に関する考え方

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

評価基準としての預託実効線量

人体の組織に取り込まれた放射性物質からの影響を考える場合、核種ごとの半減期や代謝によって体外へ排出されることにより、時間の経過とともに減少していくことなども考慮しながら、生涯に受ける内部被ばく線量を計算する必要があります。

そこで、食品摂取後に長期間にわたって人体が受ける内部被ばくの影響を評価する基準として、生涯に受ける線量を「最初の1年間ですべての線量を受けた(預託:一時的に預ける)」として計算される「預託実効線量」が用いられます。

この預託実効線量については、国の「環境放射線モニタリング指針」に基いて、以下の計算式により算定することができます。

| 預託実効線量(mSv)=実効線量係数(mSv/Bq)×年間の核種摂取量(Bq)×市場希釈補正×調理等による減少補正 |

計算例

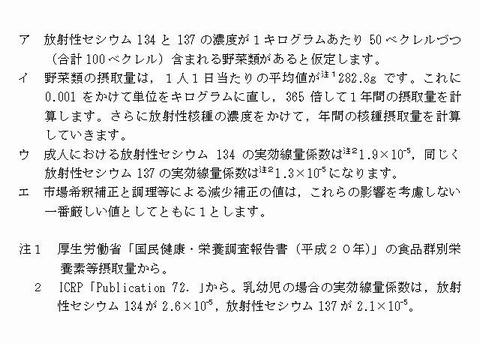

それでは身近な食材である野菜類を例に、下記のア~エの条件にしたがって成人の場合の預託実効線量を計算してみます。

では、実際にこれらの値を計算式にあてはめてみます。

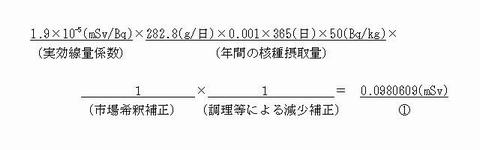

まず、セシウム134による影響について計算します。

- セシウム134の預託実効線量

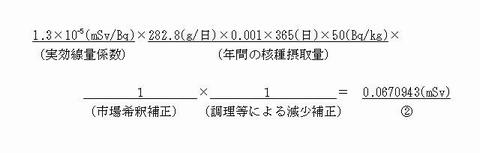

次に、セシウム137による影響について計算します。

- セシウム137の預託実効線量

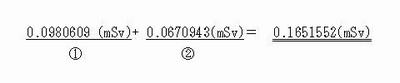

最後に、上記の放射性セシウム2核種による影響を合算します。

- セシウム134と137の預託実効線量