市内の空間放射線量は健康に影響はないのですか?

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

現在の柏市内の空間放射線量は、市の調査(高さ1メートルでの車載や歩行)で概ね0.1~0.2マイクロシーベルト/時です。仮に年間の被ばく量を0.2マイクロシーベルト/時で計算すると、1.05ミリシーベルト/年(1日のうち8時間を屋外で、16時間を屋内で過ごしたとして計算)になります。

計算のしかた

- 屋外で0.2マイクロシーベルト/時×8時間=1.6マイクロシーベルト

- 屋内は遮蔽効果が0.4倍となる木造家屋を想定

- 0.2マイクロシーベルト/時×0.4×16時間=1.28マイクロシーベルト

- したがって、1年間(365日)に受ける放射線量は、(1.6×365+1.28×365)≒1,051マイクロシーベルト (1.05ミリシーベルト)

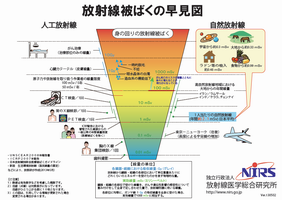

放射線による人体への影響は、広島・長崎の原爆被災者の追跡調査、研究や放射線利用による研究者・医者などの過剰な被ばくなどの積み重ねで明らかになってきています。

一度に大量の放射線を受けた場合は人体に影響が出ますが、短い期間に100ミリシーベルト以下の低い放射線量を受けた場合の影響については、多くの専門家が認める有意なデータは見られていません。

被ばく後、しばらく症状の現れない潜伏期間がある症例の代表的なものに「がん」がありますが、がんは生活習慣やたばこなどさまざまな要因で発生するため、低い放射線量被ばくの場合、その放射線によりがんを発症したのかどうかについては、他の要因に隠れてしまうほど小さいため、特定することができません。

一方で、放射線防護の慎重な考え方としては、1度に100ミリシーベルトまたは1年間で100ミリシーベルトまでの放射線量を積算として受けた場合でも、線量とがんの死亡の間に比例関係があると考えて、達成できる範囲で線量を低く保つように、国際放射線防護委員会(ICRP)は勧告しています。ICRPでは、仮に蓄積で100ミリシーベルトを1000人が受けたとすると、およそ5人ががんで亡くなる可能性があると計算しています。

放射線による人体への影響を少しでも減らすためには、放射線の「量」の正しい感覚を持ちつつ、線量の低減に向けた努力が必要となります。

(出典)独立行政法人放射線医学総合研究所 より